- ストックで確認する企業活動

金融勘定や資金過不足は1年間の変化を記録したフローとなります。

これが蓄積してストックとなるわけですが、念のためストック面の金融資産・負債の残高や差額(純金融資産)を確認してみましょう。

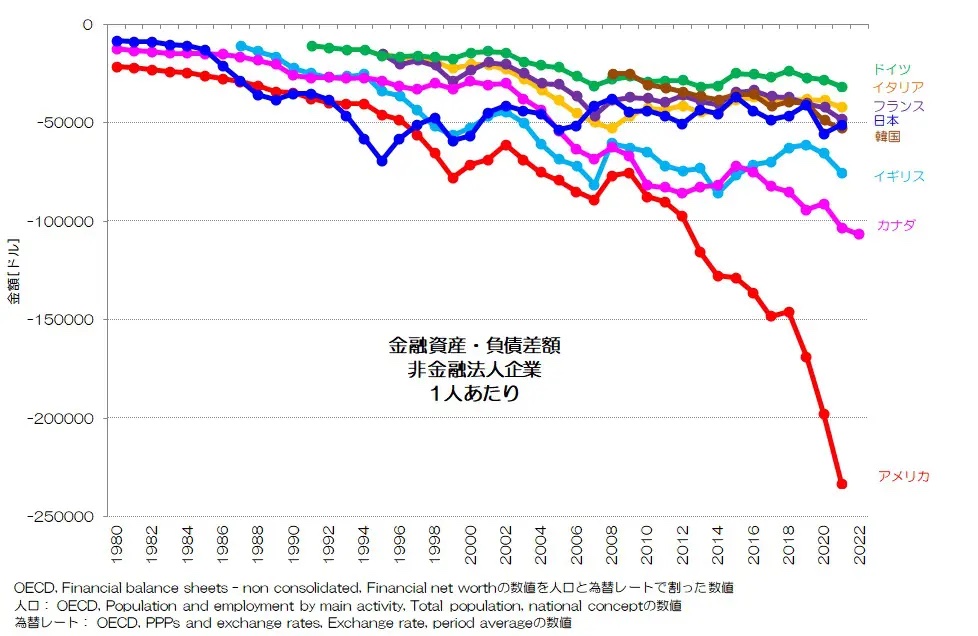

図10 金融資産・負債差額 非金融法人企業 1人あたりOECD統計データ より

図10が各国企業の金融資産・負債差額(純金融資産)の推移です。

対GDP比ではなく1人あたりのドル換算値となります。

資金過不足の蓄積とも言えますが、ストックの場合は時価評価となりますので、株価の上下なども影響を受けます。

日本は1995年まで純金融負債が増え続け、アメリカの水準を大きく超えていました。その後緩やかに減少傾向が続き、現在はフランスや韓国と同程度です。

アメリカの5分の1程度という凄まじい差がついています。

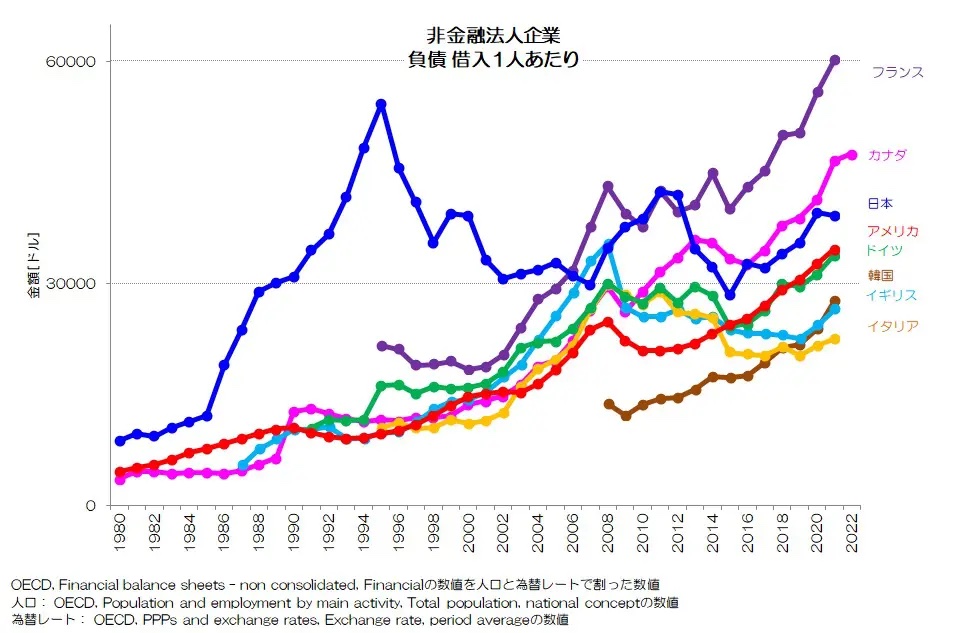

図11 非金融法人企業 負債 借入 1人あたりOECD統計データ より

図11が企業の負債のうち借入の比較です。

1990年代に日本は圧倒的に借入が多い状態になりますが、その後目減りさせていき、近年ではフランス、カナダより少なく、アメリカ、ドイツよりやや多い程度となっています。

バブル期、ポストバブル期に借り入れを極端に増やし、土地や株の売買だけでなく、施設や設備投資なども積極的に行っていた事が窺えます。

ただし、その後1998~2004年で負債を減らしている事も確認できますね。

2010年代後半から増加傾向になっています。

ポストバブル期までの企業の変調は2010年ころまでにある程度解消しているように見受けられます。

- 企業の金融勘定の特徴

今回は、主要国企業の金融勘定について、対GDP比で比較してみました。

他の主要国は、負債のうち借入と株式を少しずつ増やしていき、金融資産も増やし、年ごとの資金過不足がゼロ近辺になるような企業活動が基本のようです。

日本は1990年代に負債のうち借入を大きく増やしていて、その後むしろ減少させる期間があったことになります。1998年以降は大きく黒字主体化している面も特徴的です。

借入については、ストック面を見るとその異常さが際立ってわかりますね。

急激に負債(主に借入)と投資(投機含む)を増やした後に、収縮している様子がよくわかります。

近年では、他の主要国並みに落ち着きつつあることも確認できました。

バブル期・ポストバブル期の異常状態が、2010年代からある程度解消され、正常化されつつあるようにも見えます。

私は専門家ではないので詳しくはわかりませんが、今後日本の企業活動が上向いていく可能性を示唆しているようにも感じます。

この状態は、労働者の平均給与や生産性とも連動していますね。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年5月26日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。