貨幣としての貸付

貸付はその機能の違いによって、次の二つに分けられる。

① 商品の代金の支払いのために使われる。これを貨幣の貸付(貸付の第一形態)と呼んでおく。

② 資本として使われる(貸付の第二形態)。

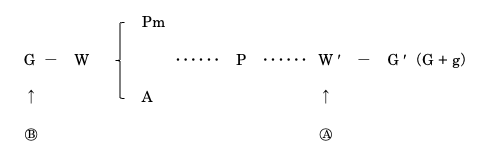

二つの形態を説明するために『資本論』がしばしば使用する資本の循環式を利用する。

それは次のように描かれている。

式にあるG、W、Pm、A、Pはそれぞれ貨幣、商品、生産手段、労働力、生産過程を示している。W ′ は完成した商品で、 ′ はWと比べた増加分を示している。

式を文章にすれば次のようになる。

企業は生産活動を開始するにあたって、まず始源の貨幣(G)を用意する。これで生産に必要な商品(W)を購入する。それは生産手段(Pm・原材料)と労働力(A)で構成される。生産(P)が一定期間行われ(・・・・・・ P ・・・・・・)、商品が完成する(W ′)。それは、やがて販売され貨幣に戻る(G ′)が、それは投入した時のGに比べてgだけ増価している。資本とは価値の運動態であり、その期間に増殖し、かつこれを無限にくり返す。

範式を、時間概念を考慮してそれぞれのプロセスに分けて見ていこう。

【G-W】

これは貨幣を購買手段として使うまでの過程である。現実の世界では、労働者や原材料を物色するから時間がかかるが、ここでは貨幣は一般的等価物としていつでも対象商品を購入できる、と前提するので購買時間はゼロと考えてよい。現実をみても賢い企業経営者はここで時間を使っていないのである。

【・・・・・・P・・・・・・】

いかなる財もサービスも、それが商品として完成するまでには一定の時間を要する。これを生産時間というが、短縮することはできても、ゼロにはならない。農業や林業では短縮することすら難しい。逆にIT系のサービス産業はここの短かさに強みがある。

【W ′-G ′】

完成した商品が販売されるまでのプロセスだが、これには時間がかかる。購買期間のようにゼロにはならない。なぜなら、貨幣は一般的購買手段であるが、商品はそうでないからだ。つまりそれを必要とする特定の顧客を見つけ出さねばならない。商品と貨幣の絶対的な相違がここにある。商品が倉庫にあふれていても企業は倒産するが、貨幣があり余っている企業は倒産しない。

銀行の貸付が、まず機能するのは理論的にも、そして歴史的にここである(範式の図にAで示した)。

W ′は ′(剰余価値)、がついているがまだ商品形態にある。貨幣でなければ次の生産のためのPmやAを購入できない。資本主義の発展によって原材料は信用取引で手に入れられるようになるがそれは後の段階でのことだし、労働力はそうはいかない。

W ′-G ′は経済学では流通期間と呼ばれる。それは生産期間(・・・・・・P・・・・・・)と違って何も生み出さない。利潤の源泉である剰余価値は生産過程でしか生まれない。

何も生み出さない流通期間をマルクスは死重と表現し、“資本はこの死重を取り除く努力をする”と述べている。資本の理想は“流通時間なき流通”注1)であるとも述べている。

どんな努力、工夫がなされるか。W ′ が生産された、つまり工場から完成品として出て来たところで、これを担保・保証に他者から貨幣を借入する。商品を担保にという表現は正しくない。商品が将来のある時点まで販売さえるという確実性が担保である。

この想定は、“やがてこうなるでしょう”などという想念上のものではなく“完成した商品”という実在物に根拠を持っている。そして資本主義経済では、商品は売れるという通念が成立しているのである。もちろん個別には、そうでないケースはありうるが、資本主義社会が成立する条件としてそれは確立しているのである。

銀行の登場ここで外部(資本の循環範式の外側)から貸付する主体として登場するのが銀行である。

要点は二つ。① 銀行が外にいる。② ここでの貸付は短期であり、リスクは極めて小さい。

貸付の期間は、W ′-G ′が商品が販売される期間であり、その時には返済されるのであるから、一般に想定される商品であれば短期である。現実の世界では短期信用という範疇に入る。銀行・貸し手の関心事は、借り手が誰であるとか、どう使うかではなく、いつ返済されるかなのである。