ホワイトカラーの仕事が消えると過大なほど大きく評価される一方で、ウソ情報を平気で答える、まだ人間には遠く及ばないなど、評価も様々だ。

FPとして活動する筆者も、AIで相談やアドバイス、執筆の仕事がなくなってしまえば大ダメージという事になるが、現状では「どう仕事に活かすか?」という事しか考えていない。

筆者にとって今のところ最も役に立つ使い方が、動画や音声からの文字起こしだ。これまでも文字起こしソフトはあったものの、そのほとんどが使い物にならないゴミレベルの物ばかりだった。それがChatGPTの技術を活用した文字起こしソフトは異常といっても良いほど性能が高い。体感精度としては98%くらいの正確さだ。当然、筆者もすでに活用している。

音声を文字起こししたいというニーズは、オンラインの会議や打合せが増えた現在、極めて多い。インタビューやセミナーの文字起こしも昔から一定のニーズがある。その一方で文字起こしはとにかく時間がかかる上に非常に面倒臭い。誰かに依頼すれば費用も安くはない。それを一瞬で済ませてくれるソフトがある、しかも無料、といったらおそらく飛びつく人は多いだろう。

ITに関する知識もほとんど不要で、スマホやパソコンが使えて、SNSやネット通販を日常的に利用している人なら簡単に使えるレベルだ。とはいえいくつか注意点があり、間違えると情報流出にもつながりかねない。

セミナーやレッスンを多数行っているFPとして、そしてコンテンツを作成するウェブメディア編集長として、この高性能な文字起こしソフトの使い方と注意点、活用方法を考えてみたい。

Thai Liang Lim/iStock

「文字起こしのソフト」と書いたが、今回紹介するGlarity Summaryは正確に言えばChromeの拡張機能だ。ブラウザでシェア1位のChromeに、便利な機能を一瞬で追加するのが拡張機能だ。これはChrome ウェブストアで無料配布されていて名前をググればすぐに見つかる。そこで「Chromeに追加」というボタンを押すだけだ。使ってみてイマイチなら削除も一瞬、お試しも簡単でもちろん無料だ。

ChatGPTで文字起こしはなかったの?と言われそうだが、Glarity SummaryはChatGPTのAI機能を使っている、という説明になる。

文字起こしの精度はズームで録画したセミナーなら95%くらい……と今までは説明していたが98%くらいと言っても良い。正しく文字起こしされていないのは喋り方が不明瞭な部分だけで、耳で聞いても聞き取りにくい部分くらいだ。

文字起こしが簡単に出来れば、議事録作成やインタビュー、セミナー等を記事にして自社サイトに載せることも簡単だ。現在なら企業の採用ページや商品紹介、顧客インタビューで動画を文字にする需要も多い。オウンドメディアやメルマガ、公式Lineなど文字が必要なコンテンツも多岐にわたる。インタビューを文字にしたいのはライターだけではない。

動画のままでも良いじゃんと思った人もいるかもしれないが、動画の情報量は極めて少ない。2時間映画のシナリオは原稿用紙で約120枚程度、48000文字だ。ウェブメディアの記事に換算すると10本から15本程度になるだろう。

15本の記事を読むには2時間もかからない。動画と活字とどちらを好むか人それぞれだが、両方を載せておけばユーザーは好きな方を選べる。動画が効果的な場合はもちろんそれでいいが、シンプルに情報を伝えたいだけなら文字の方が優れている事も多い。イマドキの言い方ならタイムパフォーマンス、タイパでは文字が優れている。

そんなに高性能ならこれから動画を録画して文字越こしをしよう、という人はオンライン会議アプリ・ズームの録画機能を使えば簡単だ。スマホはもちろん、パソコンなら2000円程度のマイク付きウェブカメラを接続すれば、手軽で優秀な録画ソフトとして使える。ズームは1人でしゃべっても録画は可能なため、この拡張機能と組み合わせれば「音声入力ソフト」にもなる(スマホの音声入力との違いは後述)。

ただし、Glarity Summaryは便利な一方で危険な「トラップ」もある。一部では話題のためすでに使っている人もいると思うが注意点も多い。

動画はYouTubeにアップロード。でも公開の必要はナシ。Chromeの拡張機能である「Glarity Summary」の最大の特徴は、YouTubeの動画を文字越こしする機能にある。つまり文字起こしをするにはYouTubeに動画をアップする必要がある。

YouTubeが未経験の人は面倒臭いと思ったかもしれないが、文字起こしの面倒臭さの方がよっぽど上と考えれば使わない手は無い。YouTubeにアカウントを作成して動画をアップロードするまでの流れはブログを書く程度の難易度だ。

もちろん公開したくない動画でも使える。設定は非公開=自分自身のアカウントだけでみられる、あるいは限定公開=URLを知っている人だけが見られる状態で動画をアップロードすればいい。仕事で使ったり、外注先も含めて複数人で作業する場合は限定公開の方が便利かもしれない。

文字起こしの準備はこれで終わりだ。

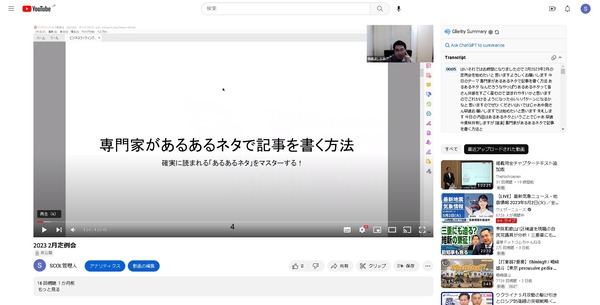

あとはGlarity Summaryを入れたChromeで、文字起こしをしたい動画の再生画面にアクセスするだけだ。すると画面右側に拡張機能が表示される(図参照)。この時点でChatGPTにログインが必要となる。

ChatGPTをまだ使ったことが無い人はアカウントを作る必要がある。とはいえ、これもSNSとかGoogleのアカウントを作るのと同じ程度で極めて簡単だ。

細かい操作方法は省くが、特に説明を読まなくても使えるくらいは手軽で簡単、という事は強調しておきたい。

実際の画面と起こした文章の手直しについて。

スクリーンショットの通り、再生画面の右側に文字起こしした文章が表示されている。この動画は1.5時間程度の執筆指導を行うセミナー動画だが、これくらい長くても問題なく全て文字起こしされる。あとは文字起こしされた文章をワードやGoogleドキュメントに張り付ければ終わりとなる。

この動画の文字数は1.5時間のセミナーで31700文字だった。1分あたり352文字とかなり早口で話している。通常は1分あたり200~300文字程度が目安となるが、これだけ長い動画の文字起こしをやるとなれば相当に面倒くさい。外注も可能だがそれなりに費用もかかる。これが無料なら文章にしたい動画を多数持ってる人にとっては神アプリと言っても過言ではない。

完成した文字起こしについては、さすがに読みやすくするには句読点や改行を入れるなど手直しが必要となる。加えて、人の言葉はそのまま文章にすると決して読みやすくはない。

口グセやしゃべり言葉の語尾など同じ修正が多数ある場合は置き換え機能で修正すると楽だ。文字起こしでは「ケバ取り」と言ったりもするが、あー、えーなどの余計な言葉、言い間違い、その他文章にすると読みにくい部分や、上手く文字起こしされなかった部分は修正が必要となる。

固有名詞や同音異義語なども間違いやすい。例えば筆者の名前は中嶋だが、文字起こしでは中島となっている、といったケースだ。

こういった手直しすら面倒かもしれないが、それでも通常の文字起こしと比べて手間は1/100以下だ。もちろん、手直しが面倒な場合は外注するなり、企業ならばアルバイト等に任せてもいい。文字越こしの経験がゼロの人でも任せられるくらい難易度の低い作業だ。短い動画ならChatGPTで文章の補正も可能だが、さすがに長文は難しい。

このように非常に便利な拡張機能だが、知らないと極めて危ない注意点もいくつかある。