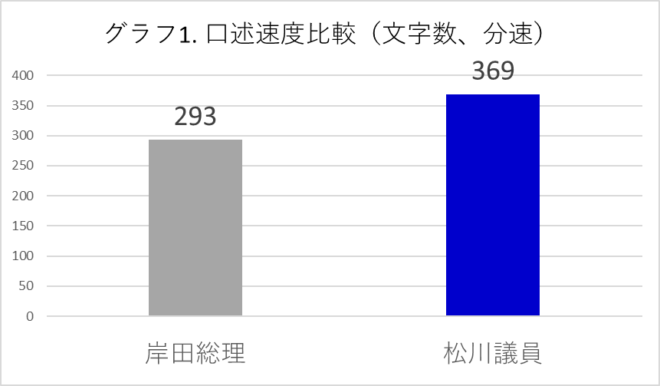

グラフ1に示した。松川議員と岸田総理の話(音声)について、文字起こしの上「1分間あたりの文字数」をカウントして比較したものである(※松川議員は今回扱ったテレビ番組の一部分から、岸田総理は昨年の臨時国会における答弁から、筆者が文字起こしの上計数した。発話の場もテーマも揃っていないので、いわゆる“apple to apple”になっていない。従って参考程度の比較に過ぎない)。

1分間あたり松川議員は369文字の一方、岸田総理は293文字である。つまり松川議員は、岸田総理よりも26%ほど多い。要するに話のスピードが1.25倍速であることに等しい。

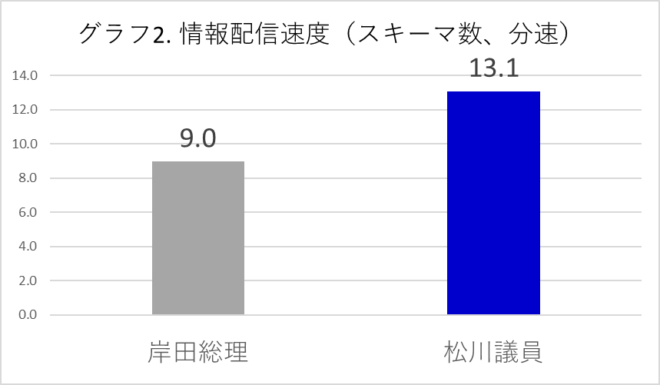

次にグラフ2は、松川議員と岸田総理の話(音声)について、文字起こしの上「1分間あたりの情報量(スキーマ数)」をカウントして比較したものである(※出典はグラフ1と同じ。なお、「スキーマ数」とはここでは意味的な塊を1つと数えたので、筆者の主観が入っている。当該情報に精通している度合によって塊の大小と塊の数は変わる)。

このような「情報量」で比較すると、更にスピード格差が広がる。1分間あたり、岸田総理が9個のスキーマ(情報の意味的な塊)を口述するのに対し、松川議員は約13個で45%ほど多い。これは話の情報量的なスピードが約1.5倍速である。

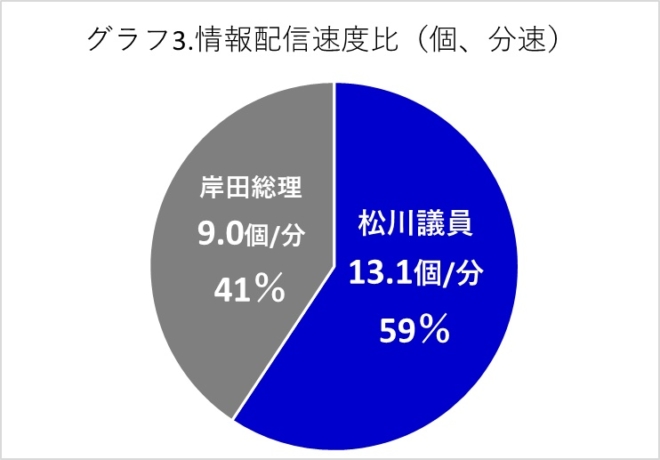

グラフ3のデータは同じだが、その比率を可視化した。岸田総理:松川議員=2:3である。

「松川議員の話は岸田総理に比べ、文字数、情報量ともに豊かである」と言っても過言ではないだろう。一部の層にとっては「マシンガントーク」であると言えるかもしれない。

つぎに、意味内容まで含めた定性分析(の一部)を示す。

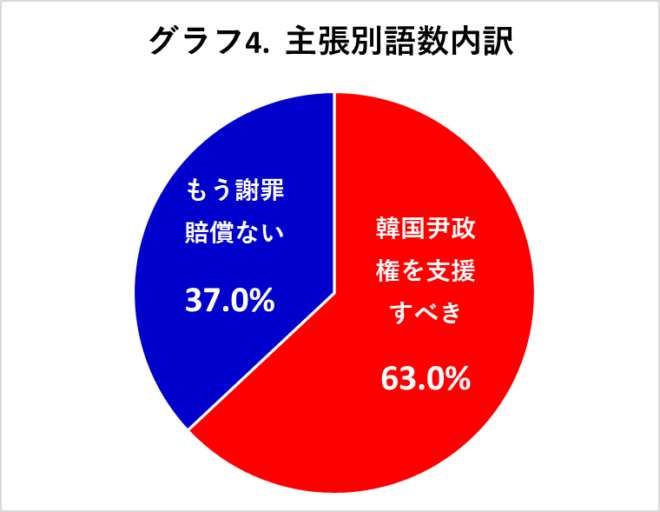

プレゼンテーションの定性分析下記グラフ4は、2月5日放送の番組で2分13秒間の間に松川議員が話した言葉の文字数をその意味内容別に2分類して文字数内訳比率を示したものである。量的には、「もう謝罪も賠償もしない」対「韓国の尹政権が問題解決するのをできる範囲で支援すべきだ」は、約1対2の比率となっている。

これは、背景や理由の説明に言葉を尽くしたからだが、このために、全体としてこの話は「支援すべき」というメッセージの印象が(多くの視聴者に)強く残っただろう。

また、プレゼンテーションには3つの特徴がある。

【特長1】 文章情報優位型

特徴の一つは、大量の文字情報による論理展開である。松川議員のブログでも文章によって論理構成されたメッセージが続く。同じく文章情報優位型の視聴者・読者にはメッセージが届きやすい反面、視覚情報優位型の視聴者・読者の興味の離脱を招く。文書情報優位型情報伝達の土俵に乗るには、文章操作の高度な訓練を受ける必要があるが、一部の国民に限定される。また、SNSの中でも、許容文字数の限度が極端に低いツイッターとは相性が良くないだろう。

また言語情報には、相性の悪い情報がある。例えば「電話越しにパソコン操作を教える場面」を想像して欲しい。

自分が「マウスを画面の『はい』というボタンにあわせてクリックしてください」と説明した時、相手がパソコンを今までやったことも見たこともない人だった場合、液晶ディスプレイに直接マウスを押し当ててクリックしてしまうかもしれない。(※)

これなどは「百聞は一見に如かず」の例で、これに類する言語情報の限界はいくつもあるだろう。

(※ 『認知心理学 (New Liberal Arts Selection)』P238「TOPICS10-1状況モデルと状況モデル」で示された例を元に、筆者が短縮・改変した。)

【特長2】 言語情報の達人

特長の2つ目は、「言語情報の達人」ぶりである。複雑な日韓間の状況を、メモを見ることもなく「1本の紐状構造である」口述言語情報で描ききっている。長大なセンテンスで複数の局面を説明し、多面体である対象の説明を完結している。

しかし、これは記憶力、文章構成能力の点で視聴者を置き去りにしている可能性に留意する必要があるかもしれない。人のワーキングメモリー(WM:作業記憶あるいは短期記憶)の容量は大変小さく、短時間しか持続しないからである。

例えば、全く知らない8桁前後の電話番号を聞かされて(メモせずに)一時記憶してその番号先にかけることは可能だが、全く知らない電話番号を3つ連続で聞かされると、大抵の人は最初の2つを覚えていられない。記憶容量から溢れて(“overflow”)しまうからである。また、時間が経ってから番号を聞かれても通常は覚えていない。

これらがWMの一般的な特徴で(例外も)あるが、松川議員の話は情報量が豊富過ぎて一般人のWM容量から溢れてしまう。(専門家など当該テーマの知識が豊富な人ならばついて行ける。)

簡単に言うと、「7つの意味の塊しか覚えていられないところに17個の塊を伝えても、最初の10個は記憶していられない」ということである。

そのため、例えば口述開始直後に、大前提として「日本側の追加的な謝罪や賠償金拠出はあり得ないが」といくら明言しても、話の終わり頃にはこの大前提の宣言があったこと自体を覚えていられず、感情的に揺れてしまった視聴者は「議員は譲歩(≒謝罪や賠償)しろと言うのか!」と誤解してしまう可能性がある。

【特長3】 論理・データ主導型(=ストーリー不足型)

話の内容は極めて論理的だが、専門的な知見を背景に格納した言葉が豊富なのも特徴だ。これは同水準の知見を備える相手にはより深い(効率的な)議論が可能なのだが、一般視聴者には伝わりにくい可能性がある。例えば、議員が「募集工」や「応募工」という単語を使わず「“徴用工”は」と発言する場合、背後には相当な経緯と配慮があってそこに落ち着いているはずだが、当然ながら一般視聴者にはそれが見えない。そのため視聴者がSNS上で「そもそも徴用工と言っている時点で…」や「議員はわかっていない」などの反応が生まれる。これには“ダニング・クルーガー効果”も背景にあると思われる。

簡単に言うと、論理・データ主導型の説明は、相手も同水準の知識を備えている場合に効果的な話法である反面、知識の格差がある場合には、情報伝達効率が悪く、場合によっては(極めて逆説的だが)“侮り”さえ受ける結果を招くことがある。

この他にも重要な特徴はあるが、公開する意義は少ないと考えるのでこれ以上は記さない。もし松川議員ご自身にニーズがある場合には、直接伝達したい。