ニュースを見ていると、頻繁に「逮捕」や「書類送検」などの用語を耳にします。

「何かの罪を犯した人に対して行われること」という漠然とした意味は理解していても、具体的にはよく分からないという人も多いでしょう。筆者は以前検察事務官として検察庁に勤めていましたが、「逮捕」や「書類送検」の意味を理解していない一般の方をよく見かけました。

本稿では、「逮捕」「書類送検」の意味をなるべくわかりやすく解説し、たびたび話題になる「逮捕される人とされない人の違い」についても言及します。これを機に、「逮捕」「書類送検」についての理解を深めてみてください。

■ 「逮捕」とは

「逮捕」とは、何らかの罪を犯した嫌疑がある人に対して行う強制的な身体拘束です。逃亡と証拠隠滅の防止を目的としています。

逮捕には3種類あり、それぞれ要件が異なります。やや難しい話になりますが、なるべく分かりやすく解説するので、目を通してみてください。

逮捕の種類(1):通常逮捕

通常逮捕とは、逮捕前に裁判官が発した「逮捕状」により逮捕することです。

ドラマや漫画などで、警察官が逮捕状を示し「逮捕する!」などと言う場面は、この通常逮捕を行っているものと考えられます。

▼ 刑事訴訟法第199条第1項 本文

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

通常逮捕は、検察官、検察事務官、司法警察職員のみが行うことができます。

ちなみに「司法警察職員」とは、字面だけ見ると「警察官」のことだと思いがちですが、単に警察官だけを指すのではありません。

司法警察職員は、一般司法警察職員と特別司法警察職員に分かれ、一般司法警察職員は警察官のこと、特別司法警察職員は、麻薬取締官や労働基準監督官、海上保安官など、専門分野で捜査権を持つ職員のことを指します。

なお、筆者は通常逮捕の権限がある「検察事務官」でしたが、検察事務官時代に逮捕を行ったことはありません。検察官が行う「検察官逮捕」や特別司法警察職員による逮捕(または事件送致)もたまにしかなく、ほとんどが警察官による通常逮捕でした。

ですので、解説しておいてなんですが、ニュースで聞く「通常逮捕」は、特別な説明がない限り、警察官によるものだと思って間違いないでしょう。

通常逮捕の要件は、上記の刑事訴訟法第199条第1項本文にあるとおり「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」こと、そして「逮捕の必要性があること」です。逮捕の必要性については、刑事訴訟法第199条第2項但書に記載があります。

▼ 刑事訴訟法第199条第2項

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(注)太字は筆者によるもの

つまり、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(=逮捕の理由)がある」場合でも、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重・態様、その他諸般の事情に照らして、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと裁判官が判断すれば、逮捕状請求は却下され、通常逮捕はできなくなります。(刑事訴訟規則第143条の3)

そのほかに、30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪については、被疑者が住居不定の場合か、正当な理由なく出頭の求めに応じない場合しか通常逮捕ができません。例えば、過失傷害(刑法第209条)や軽犯罪法違反などが該当します。

逮捕の種類(2):緊急逮捕

緊急逮捕とは、罪を犯した嫌疑が高い状態で、裁判官の逮捕状発付を待っていては、犯人に逃げられてしまう……そんな緊急事態において、逮捕状なしで逮捕することをいいます。

条文を確認してみましょう。

▼ 刑事訴訟法第210条第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

緊急逮捕の要件は、次の3つです。

【緊急逮捕の要件】

(1)「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮」に該当する罪であること

(2)「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」こと

(3)「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」こと

ざっくり言うと、重大な罪を犯した強い嫌疑があり、裁判官の逮捕状発付を待っていては、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりするおそれがある緊急事態、といった感じです。

緊急逮捕を行った場合は、逮捕後、直ちに裁判官に対して逮捕状請求を行わなければならず、仮に逮捕状が発付されない場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

1つ目の要件にあたる「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」とは、例えば、殺人、現住建造物等放火、強制わいせつ、強制性交等、傷害、傷害致死、窃盗、強盗、詐欺、覚せい剤取締法違反などが該当します。

個人的な感想としては、覚せい剤の使用や窃盗事件で緊急逮捕を多く見た印象です。(覚せい剤の所持事件だと、後述の現行犯逮捕が多いです)

また2つ目の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」について、通常逮捕が「相当な理由」であるのに対し、緊急逮捕は「充分な理由」とされており、通常逮捕よりも強い嫌疑を必要としています。

緊急逮捕は、逮捕前に裁判官によるチェックが入らないため、通常逮捕よりも強い嫌疑がなければ行えないという仕組みになっているのです。

逮捕の種類(3):現行犯逮捕

「現行犯逮捕」は、聞き馴染みのある言葉でしょう。刑事ドラマなどでも「〇時〇分、現行犯逮捕!」といったセリフがよく出てきますよね。

現行犯逮捕とは、目の前で犯罪が行われている、または犯行直後であるといった状況において、令状なしで逮捕することです。条文を見てみましょう。

▼ 刑事訴訟法第212条第1項

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

また、同条第2項では、各号で定める状況にある者を現行犯人とみなすという規定が定められています。

▼ 刑事訴訟法第212条第2項(準現行犯人)

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

「一 犯人として追呼されているとき」とは、例えば、「泥棒だ!」と言われながら、犯人が追われている状況などを指します。

「二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」とは、贓物(窃盗品など、犯罪によって得られた財物)や血の付いた包丁などを持っているような状況を指します。

「三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」とは、血の付いた服を着ているような状況が該当します。

「四 誰何されて逃走しようとするとき」とは、誰何(すいか)、つまり呼び止められたり、何者か尋ねられたりしたときに逃走することなどを言います。警察官に呼び止められたのに、何も言わずに逃げ出すような状況も「誰何されて逃走しようとするとき」に該当するでしょう。

このように法律の解釈をズラズラっと書くと分かりにくいと思いますが、ざっくり言うと「現行犯人ではないけど、上記のような状況で、かつ犯罪を行ってから間もないと判断できる場合は、現行犯人とみなして現行犯逮捕ができるよ」という規定です。 ちなみに、3つの逮捕のうち現行犯逮捕だけは、一般人でもできることになっています。その理由は、現行犯人の場合、誰が見ても犯人だということが明らかで、誤認逮捕のおそれが少ないからです。

▼ 刑事訴訟法第213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

一般人が行う現行犯逮捕のことを、法律用語で「私人逮捕」と言います(警察では「常人逮捕」といいます)。検察事務官時代によく見かけたのは、万引きや盗撮などを監視する、いわゆる「Gメン」による逮捕や、電車内における痴漢の犯人を周囲の乗客が逮捕した例などです。

なお、通常逮捕と同様、30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪については、被疑者が住居不定の場合か、正当な理由なく出頭の求めに応じない場合しか現行犯逮捕できません。とはいうものの、逮捕の現場で犯人の住居や氏名が明らかな場合はほとんどありません。

■ 逮捕されたあとはどうなる?

では、逮捕されたあとはどのようなことが待っているのでしょうか。

ここでは、20歳以上の被疑者が警察官に逮捕された場合を例に挙げて説明します。(20歳未満の少年の場合、流れが異なりとてもとても複雑です)

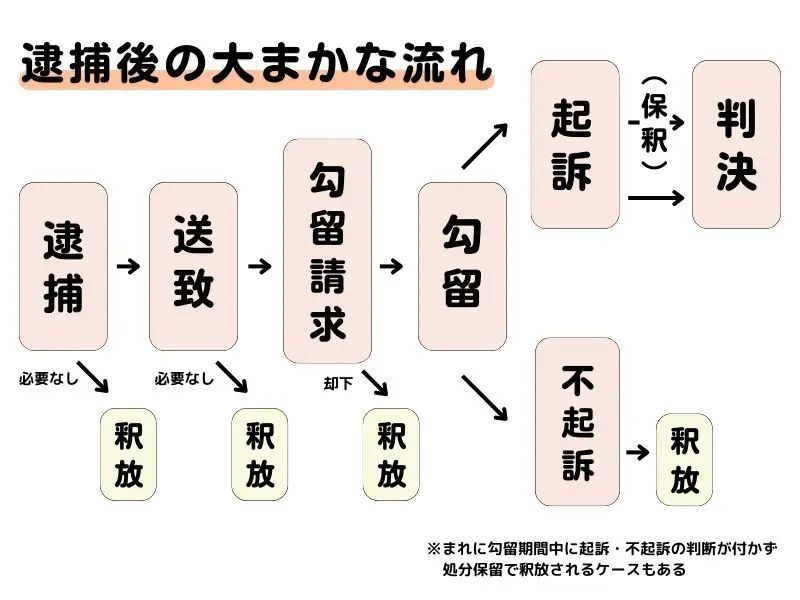

警察官が引き続き身体拘束の必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。いわゆる「送検」です。なお捜査の結果、身体拘束の必要がなくなったと警察官が判断すれば送検前に釈放されます。

送検されたあとは、検察官による取調べ等の捜査が行われ、引き続き身体拘束が必要かどうか判断されます。この時点で、検察官が身体拘束の必要がないと判断すれば釈放されます。

身体拘束したままの捜査が必要であると検察官が判断すれば、検察官は裁判官に対して勾留請求を行います。

なお、勾留請求は、送検から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に行わなければなりません。(刑事訴訟法第205条第1項・第2項)

裁判官が検察官の勾留請求を認めた場合、10日間+勾留延長(原則1回のみ・最大10日間)で最大20日間の身体拘束(勾留)が続きます。裁判官が勾留請求を却下した場合は、釈放です。

送検後、検察官が勾留請求を行い、勾留請求が認められれば、逮捕から最大23日間の身体拘束が続きます。その間に、警察官や検察官が取調べや証拠精査などのさまざまな捜査を行い、最終的に、検察官が起訴・不起訴の判断をします。

起訴された場合は、起訴後1か月ほどで裁判が始まり、有罪か無罪かの判決を受けることになります。通常、身体拘束されたまま起訴された場合、起訴後も身体拘束が続きますが、一定の場合を除き、保釈金を納めることで一時的に身体拘束を解くことが可能です。