『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するためには?

ウェルビーイング経営とは、

ウェルビーイング経営とは、

①人的資本経営(人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営)

②個人のウェルビーイング状態(肉体的にも、精神的にも、社会的にも、すべてが満たされた状態)

この2つが成立していることだと当社は考えます。

ポジティブ心理学の提唱者であるペンシルベ ニア大学心理学部のマーティン・セリグ マン 教授は、PREMA(パーマ)という5つの要素からウェルビーイングをひも解いています。

その5つの要素では、従業員エンゲージメントを上げるだけではなく、心をポジティブな状態にするための取り組みや他者への感謝の気持ちの醸成など、「従業員の感情(心の状態や要因)」について幅広く語られており、ウェルビーイング経営を目指す上で何を重視すべきか理解することができます。

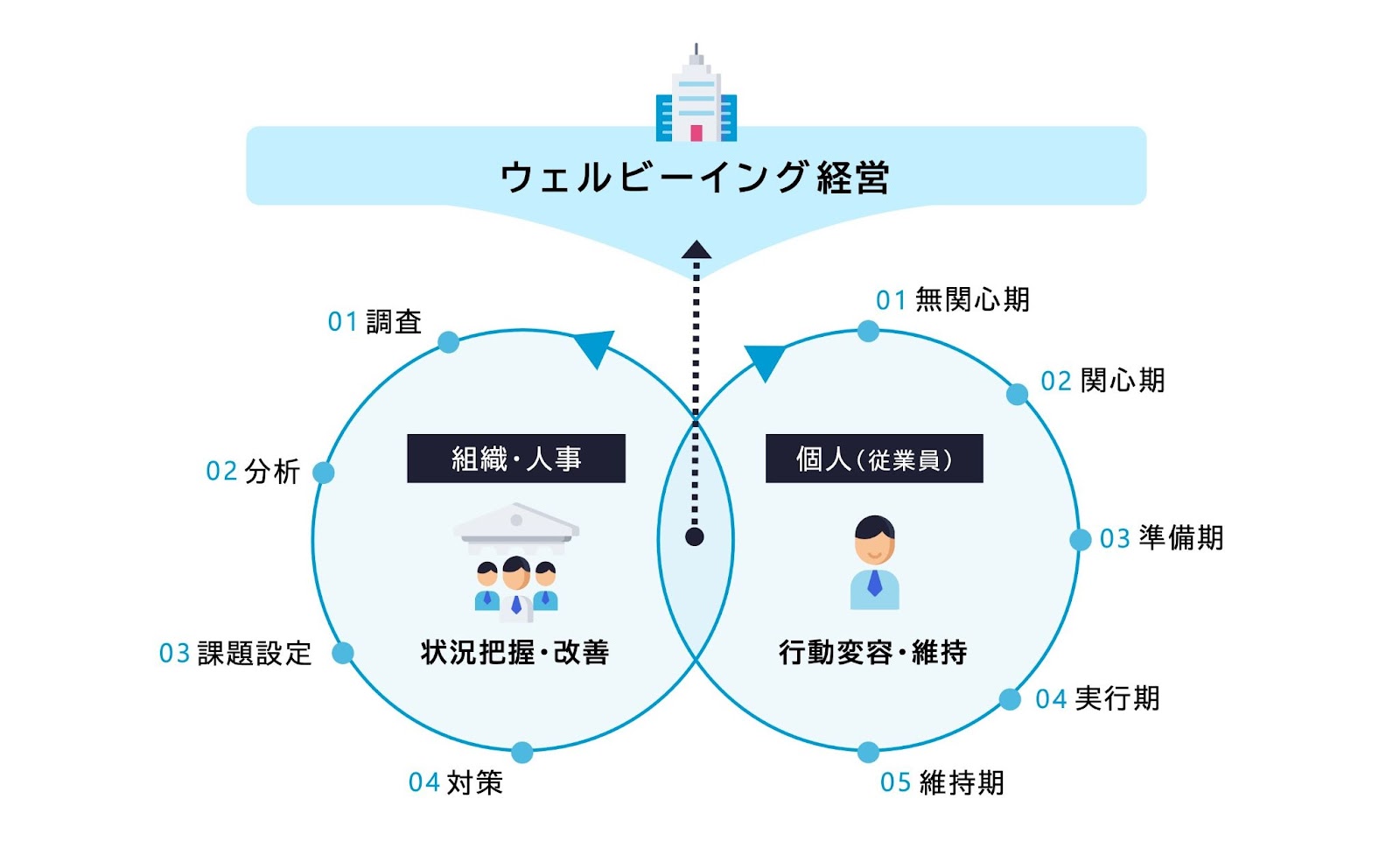

『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するためには必要なことは、以下の2つです。

①組織課題の可視化、改善

②個人の行動変容促進のサイクルを回すこと

①組織課題の可視化・改善

『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するためには、まず組織の状態、課題を把握する必要があります。従業員サーベイなどを活用し、必要な情報を揃えましょう。

当社で提供しているサーベイでは、ウェルビーイング経営の実現のため、例えば、社員のメンタル、フィジカル、エンゲージメント、人間関係、組織関係、仕事内容、社内外ハラスメント、などを把握することが可能です。

離職リスク、高ストレス者などを可視化することができるほか、非財務情報(ESGへの取り組み)などもカバー。ウェルビーイング経営を実現するためにも、まずは組織のどこに、どのような課題があるかを可視化しましょう。こうした工夫が、対策の第一歩につながります。

②個人の行動変容促進

コロナ禍を経て、今でこそ「メンタルヘルス」という言葉が浸透してきましたが、まだまだメンタルヘルスケアに取り組んでいる人は多くはないのではないでしょうか。

根本の背景として、現代の日本の医療制度は、世界的に見ても「非常にレベルが高い」と言われています。

日本では誰がどこにいても平等な医療を享受することが可能で、医療費の一部負担こそ求められるものの、月ごとの高額負担を軽減する「高額療養費制度」もあり、比較的安価に医療を受けることが可能です。

一方、公的医療保険が存在しないアメリカでは、非常に高額な医療費がかかってしまいます。ゆえに、極力病院に行かなくてもよいように「予防」意識が徹底されており、「病院を訪れる前段階」の医療サービスが充実しています。

このように「予防」に意識が向けられているからこそ、重症化が抑制されているようです。

社員個々人にセルフケアを取り組んでもらうことは、意識の高い人であれば可能ですが、そうでない人にはなかなか難しいでしょう。そのため、会社から個人の行動変容を促すアプローチが必要です。