最近よく耳にする言葉「ウェルビーイング(well-Being)」。精神的、身体的、そして社会的に心身ともに健全な状態を指しますが、コロナ禍での働き方の変化により、この状態が損なわれる人も出てきています。

2019年から進められている経済産業省の人的資本経営・伊藤レポートでは、「人件費はコストである」という考え方から、「人への投資がこれからの企業の成長にとって不可欠だ」との提案がなされています。

加えて、イギリスではメンタルヘルスへの取り組みという視点で企業を評価する基準が発表されており、日本だけでなく、世界でもウェルビーイング(well-being)に対する関心が高まっている状況です。

なぜ、会社経営にウェルビーイング(well-being)を取り込んだ、『ウェルビーイング(well-being)経営』という概念が日本企業には必要なのでしょうか。

今回は、株式会社ラフールの代表取締役社長である結木啓太氏に、日本で『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するために必要なことについてご寄稿いただきました。

労働市場における日本の課題

『ウェルビーイング(well-being)経営』について解説する前に、まず日本が労働市場においてどんな課題を抱えているのか、解説していきます。

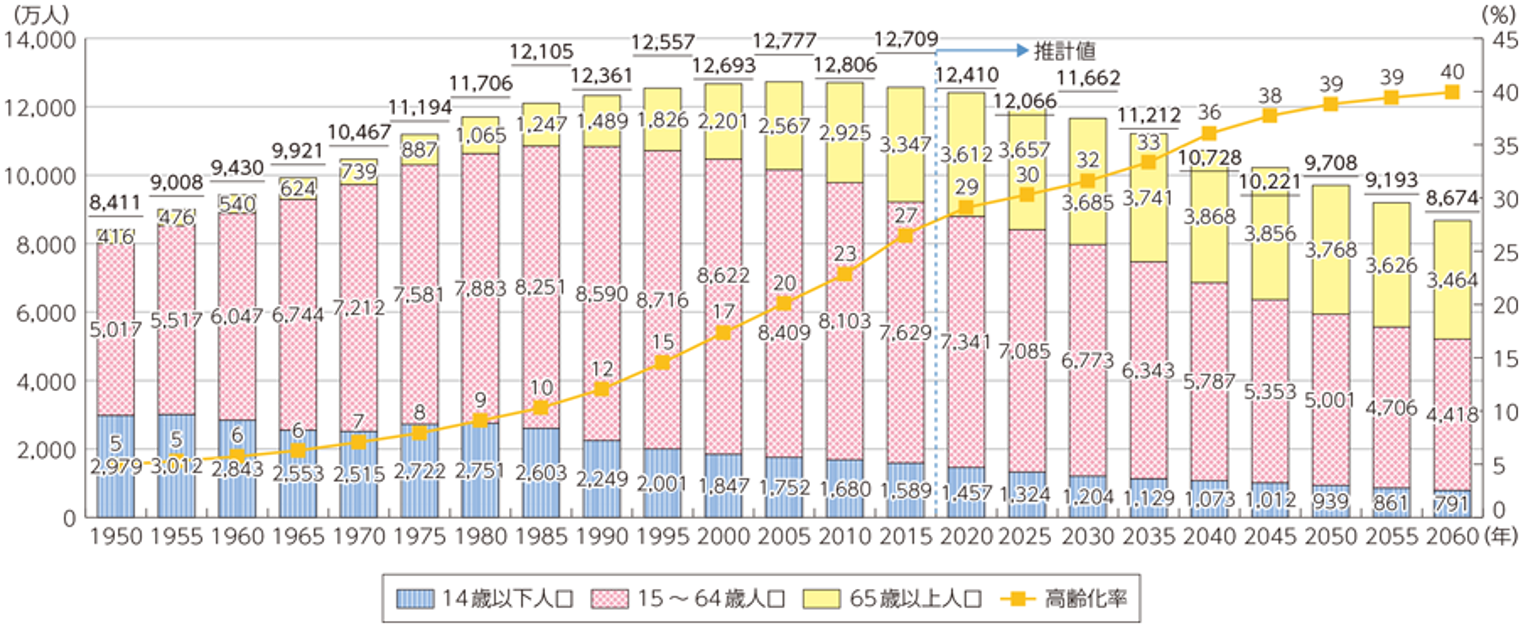

①生産年齢人口は年々低下傾向

出典:総務省

出典:総務省

※2015年までは総務省「国勢調査」(年齢不詳人口を含む)、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」(出生中位・死亡中位推計)

内閣府が発表している「人口減少と少子高齢化」によると、日本の生産年齢人口は2065年に約4,500万人となる見通しで、2020年時点と比べると約2,900万人の減少です。

2020年時点の65歳以上の老年人口は約3割、生産年齢人口の割合は約6割です。2065年の人口構成見通しでは、老年人口の割合が約4割まで上昇、生産年齢人口の割合は約5割に低下します。

国内全体の人口減少に先んじて始まった生産年齢人口の減少ですが、今後ますますこの動きが加速していくと見られます。

②日本は職場のメンタルヘルス対策が遅れている

厚生労働省によると、2008年のうつ病性障害の疾病費用は3兆901億円と推定されており、このうち2兆円超が就業者の生産性低下による損失と非就業による損失とされています。

2014年6月に労働安全衛生法が改正され、2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました。制度の主な目的はメンタルヘルス対策であり、労働者自身のストレスへの気付きを促進すること、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることの2点です。

令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は全体で59.2%であり、約6割の事業所が対策に取り組んでいます。

事業所が行うメンタルヘルス対策で最も多いのが「ストレスチェックの実施」で65.2%、続いて「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」が54.7%となっています。

実際、過去1年間(2020年11月1日から2021年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所の割合は、10.1%となっています。このうち、休業した労働者がいた事業所の割合が8.8%、退職した労働者がいた事業所の割合が4.1%となっています。

約6割の事業所がメンタルヘルス対策としてストレスチェック等さまざまな対策を行っていますが、メンタル不調で休業・退職した労働者は約1割。企業におけるメンタル不調者を減らすためには、対策を行う事業所を増やすことや対策内容について見直す必要があるでしょう。

③ 日本は幸福度が低い傾向にある

「世界幸福度調査」の結果を見ると、日本でウェルビーイングはまだまだ普及していないと考えられます。幸福度ランキングが先進国の中だけではなく、世界的に見ても高いと言えないばかりか、年々下がり続けているためです。

2020年3月に公表された報告で、国民幸福度が最も高かったのは、3年連続1位でフィンランドでした。一方、日本の幸福度は156か国中62位に後退していて、2017年の51位から3年連続で順位を下げています。