最近、「インフレ」や「値上げ」についてのニュースが増えたと感じる方も多いと思いますが、物価はどこまで上昇するのでしょうか。そこで今回は、ファイナンシャルプランナーとして活動されている、株式会社ウェルスペント代表取締役の横田健一(よこた けんいち)さんにインフレの基礎知識から生活への影響、個人ができる具体的なインフレ対策について詳しく聞いてみました。インフレに対する理解を深めてみましょう。

※本記事は、ジャパンネクスト証券株式会社「よるかぶラボ」に掲載された記事の転載記事です。

今回お話を伺ったのは…

横田 健一さん:

横田 健一さん:

ファイナンシャルプランナー。大手証券会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年1月に独立。「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。家計相談やライフプラン・シミュレーションの提供を行い、個人の資産形成をサポートしている。

資産形成ハンドブック : https://shisankeisei.jp/

YouTube 資産形成ハンドブック : https://www.youtube.com/c/shisankeisei

きちんと知りたいインフレの基礎知識

― まずは、インフレとはどのような状態のことを言うのか教えてください。

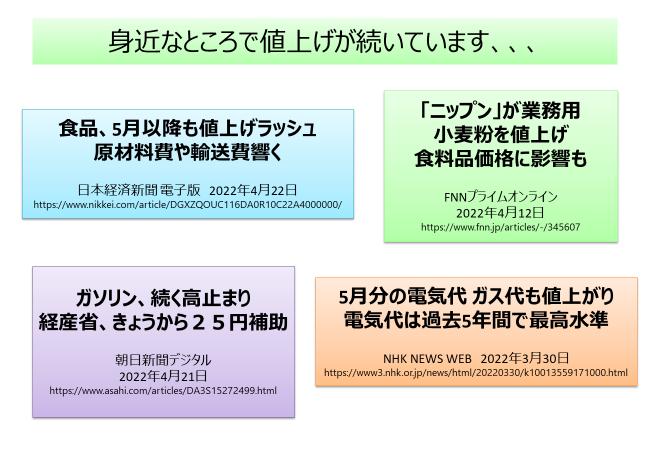

横田さん:インフレとは、簡単に言えば「モノの値段が上がること」です。身近なところでは、ガソリンや電気、ガス、小麦粉などの値段が実際に上がっています。

エネルギー価格が上がることで物流コストも高くなるため、小麦粉に限らずさまざまなモノの値段が上がります。

エネルギー価格が上がることで物流コストも高くなるため、小麦粉に限らずさまざまなモノの値段が上がります。

― エネルギー価格の上昇が、食料品価格の上昇にもつながっているのですね。

横田さん:そうですね。結果的に、消費者が購入する際の商品の最終価格が上がってきます。このように、日々の生活に直結するモノの値段が上がると、単純に生活費の負担が増えてしまいますよね。例えば、車をよく利用する方は、最近ガソリン代の負担が大きくなっているかと思います。

一般的に言われる「良いインフレ」というのは、経済成長の中で、【景気拡大→売り上げ上昇→賃金上昇→物価上昇】といったサイクルができている状態です。

いま起きているのは、どちらかというと「悪いインフレ」と言われるような、一時的なモノの希少性が上がったことや世界情勢を受けて輸入動向が変わったことなどにより、直接的にモノの値段が上がっている状況です。消費者にとっては、収入は増えず物価の負担が大きくなってしまっています。

― まさに、「モノの値上げ」という消費者にとってはネガティブな話題をニュースで見ることが増えた印象を受けますが、これまではどのような状況だったのでしょうか?

横田さん:ここ10~20年の日本では一般的にはデフレ状況といわれていますが、30~50年と超長期的に見ると、モノの値段はずっと上がり続けていて、インフレが継続しているんです。

日本銀行のホームページで説明されている「消費者物価指数」を見ると、昭和40年から令和3年にかけて物価が4.2倍となっていることが分かります。昭和40年の1万円が令和3年には4.2万円の価値があるということですね。

― インフレがこのまま継続すると、将来的にどのような影響があるのでしょうか?

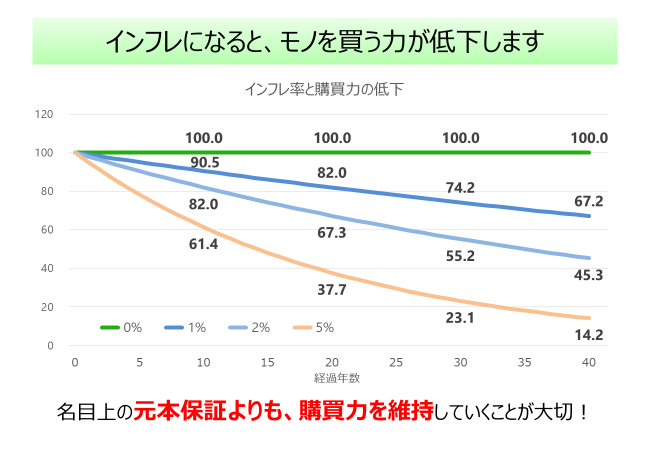

横田さん:インフレが継続することで、家計としてはモノを買う力(購買力)が低下していきます。以下のグラフを基に確認してみましょう。

現在、日本銀行は年2%のインフレ率を目指す金融政策を行っています。仮に、日本銀行の政策通りにインフレ率が年2%で推移した場合、現在の100万円は20年後には今の価格で言うと67.3万円、40年後には45.3万円分の購買力しか持たない計算になります。

現在、日本銀行は年2%のインフレ率を目指す金融政策を行っています。仮に、日本銀行の政策通りにインフレ率が年2%で推移した場合、現在の100万円は20年後には今の価格で言うと67.3万円、40年後には45.3万円分の購買力しか持たない計算になります。

例えば、老後2,000万円問題と一時騒がれましたよね?平均値で計算した場合、現時点のモノの値段や必要な資金を計算したときには2,000万円あれば足りるという話でしたが、このまま年2%のインフレ率が続くと、モノの値段が上がる一方で購買力が下がっていくので、40年後には老後4,000万円問題になっている可能性もあるということです。

― 2,000万円問題もその数字の大きさから話題になりましたが、それがインフレの継続によって更に大きな数字になるというのはインパクトがありますね!

横田さん:他にも、テーマパークの年間チケットはわかりやすい例ですね。こういったチケットは30年といった長期的な期間のパスポートを売ることはありません。なぜなら、将来の物価や人件費の上昇などを予想してチケットの価格に反映することがとても難しいからです。将来時点でのサービスを提供するためのコストは、一年など短期的なものなら翌年に価格改定ができますが、30年間通い放題のチケットがイコール今のチケットの値段の30倍で設定した場合、インフレが続けば企業にとって元が取れず大損する可能性もあるのです。

― モノの値段が変わっていく分かりやすい例ですね。そして、消費者としては生活をする上で、購買力を維持していくことが大切なのですね。

横田さん:そうですね。一般の消費者がインフレ動向や経済状況を予測するのは難しいので、インフレになろうとなるまいと、購買力をある程度維持できるような家計の体質を作っておくことが大切です。