スマートフォンを通じてARコンテンツを現実世界に表示する「ARアプリ」に続き、現実の物体や場所にデジタル情報を重ねて表示する「ARグラス」が注目を集めている近年。今後、ARが日常生活で活躍する場は増えると予想されています。

そんな来たるAR時代では、どんな住まい探しが求められるでしょうか。今回は、株式会社LIFULLの未来デザイン推進室リサーチ&デザイングループに所属する細谷宏昌氏に、AR時代に向けた住まい探しのハードルや、同社が提供するARコンテンツについてご寄稿いただきました。

AR時代に向けた期待とハードル

AR (Augmented Reality:拡張現実)という言葉が世間で認知されてから数年。パッケージや看板を認識して、そこにキャラクターが表示される広告などを一度は目にされたことがあるのではないでしょうか。

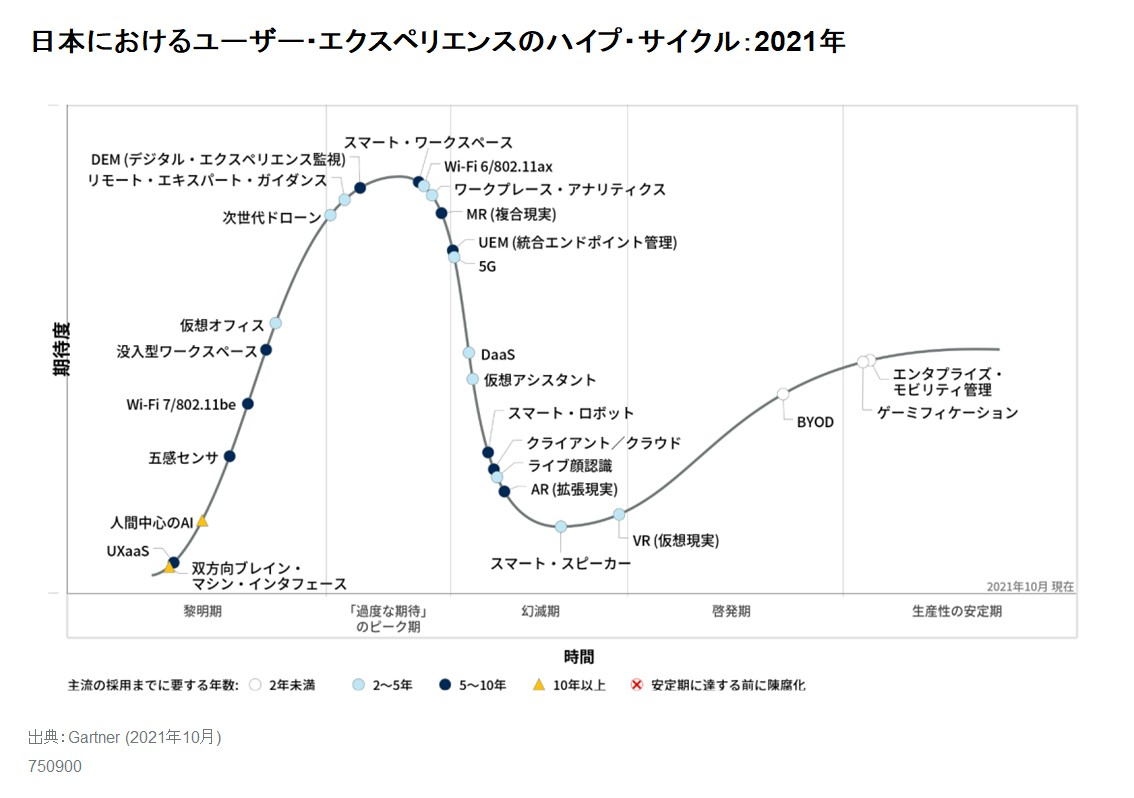

そういった“AR活用”が一旦技術的な旬をすぎ、それだけでは広告の中で目立ちにくくなったこともあり、ガートナージャパン社が発表した「日本におけるユーザー・エクスペリエンスのハイプ・サイクル:2021年」ではAR技術は幻滅期に突入していました。

出典:ガートナージャパン株式会社

出典:ガートナージャパン株式会社

現実世界を認識して、それに合わせて情報などを表示し、あたかもその場所にそれがあるように見えるといったARのコンセプトは非常にワクワクさせるものであり、そして未来を感じさせるものでした。しかし、日常的にARを使用することを考えると大きな2つハードルがあります。

①自己位置推定

日常的にARを使用する際のハードルの1つ目は自己位置推定です。その端末がどの位置にいて、どの方向を見ているのかを端末自身が推定できていないと、現実の世界のものと端末内の情報を綺麗に重ねて表示することができません。

前述の広告利用ではマーカーレスARと呼ばれる、特定の画像の特徴点を検出、その大きさや歪みを分析することでカメラがどの方向から、その画像を見ているかを推定して、情報を表示できる技術が活用されています。

しかし、街という広い範囲で情報を重ねようとすると、非常に大きな誤差が生じてしまうのです。

通常、自己位置の推定にはGPSとデバイス内の各種センサーを使います。ただ、現在のスマートフォンに搭載されているGPSセンサーでは、測定誤差20メートル以内(周囲の建物状況によって拡大)となっており、地図での現在地表示ではそう大きく感じない誤差も、ARを使用するための情報を重ねるという用途では非常に大きな誤差となります。

②デバイスの壁

2つ目はデバイスの壁です。

調べものや連絡をするときは、ポケットやバッグなどからスマートフォンを取り出し、アプリを立ち上げる必要があります。

ARアプリの場合、アプリの立ち上げだけではコンテンツが表示されません。カメラで周りを認識してようやく何かが表示されるので、ユーザーにとってとても興味があるコンテンツ内容でないと見てもらうことすら難しいでしょう。

そのため、日常的に使うものに限ると非ARアプリに軍配が上がります。