COP27では科学よりも政治がより前面に出た

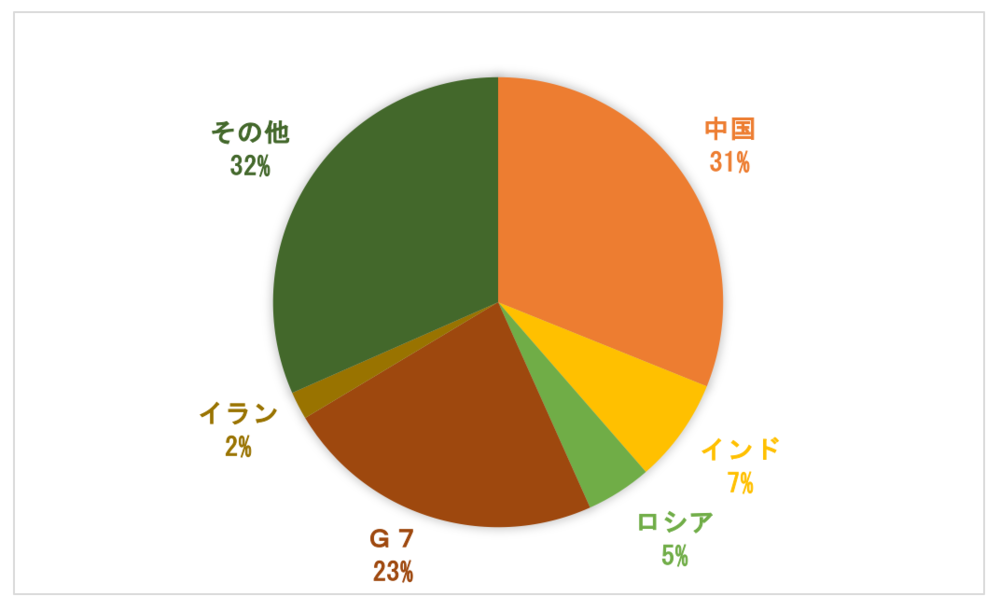

その意味で、2021年のCOP26でも「カーボンニュートラル」の目標年を大方の先進国が2050年に設定したにもかかわらず、世界最大の二酸化炭素排出国の中国が2060年、そして世界で第3位の排出国であるインドに至っては2070年としたあたりから、この種の議論は著しく「政治化」してきたと考えられる。

そして2022年のCOP27に至り、科学よりも「政治」がはっきりと前面に登場して、「基金」設立が決定した。そこには、「もし推理の基礎となる事実が、不正確に定められたり、または誤っていたりしたならば、全部が崩壊し、全部が偽りとなる」(ベルナール、1865=1970:31)ような厳しさに裏付けされた科学的精神はもはや見当たらない。

そうすると、もとより「科学性」への疑いが根強くあったIPCCやCOPの活動が示した濃厚な「政治性」により、「経済的・社会的・政治的イノベーションがもたらす、時間と空間にまたがる多くの意図しない結果」(アーリ、前掲書:105)が生じ始めた。

たとえば、国連方針に準拠する日本政府による2022年12月1日から2023年3月31日までの「節電要請」は、世界のGDP第3位の日本にはふさわしからぬ政策であり、バランスを欠いた「再エネ」重視の付けだと思われる。しかも依然としてその反省がないままに、GXと称して、150兆円もの税金を今後10年にわたり支出するという「誤作為」を決定したままである。

「創造的破壊」ではなく、「想像的破壊」に基づく議論が横行シュムペーターはイノベーションが「創造的破壊」を伴う(シュムペーター、1950=1995:130)ことを喝破したが、「脱炭素」政策は「創造」よりもむしろ「破壊」が著しいので、次世代や次々世代への負荷が多くなると想定される(金子、2022)。この観点からすれば、「未来は現在の改善を表わすものである」(アーリ、前掲書:110)とは思われない。

その意味でも、「未来に対する見方は強大な影響を及ぼすものであり、社会科学はそのような未来像に関するもつれを解いたり、議論をしたり、考えを述べたりする」(同上:18)から、二酸化炭素に関しては「非専門的」な社会科学の立場から「未来像の取引」(同上:19)へのコメントも少しは役に立つであろう。

国連事務次長論文への疑義たまたま『北海道新聞』(2022年12月8日)朝刊に、中満泉国連事務次長の「気候変動、若者の声聞こう」が掲載された。それは文字数1751字の「未来に対する見方」を軸とした100行程度の論文であった(以下、中満論文と略称)。サブタイトルは「化石燃料中毒に終止符を」となっていた。

アーリの言うように「厄介な問題」である気候変動について、現在の国連の立場を正確に反映しているとみられるので、ここでは16の論点を示して、多方面からの更なる議論を期待しておこう注2)。

なお、中満論文には掲載されていないが、議論の前提として有用と思われるのが図1「2021年世界の二酸化炭素排出量」である。そこで以下の行論のなかでも、図1を適宜参照することにしたい。

図1 2021年世界の二酸化炭素排出量(BP統計)出典:Global Note ホームページから筆者が作図