人材ポートフォリオとセグメンテーション

ここからは具体的に社内のどの人材層にどのようなターゲット戦略を応用できるかについて、詳細を深掘りしていきます。

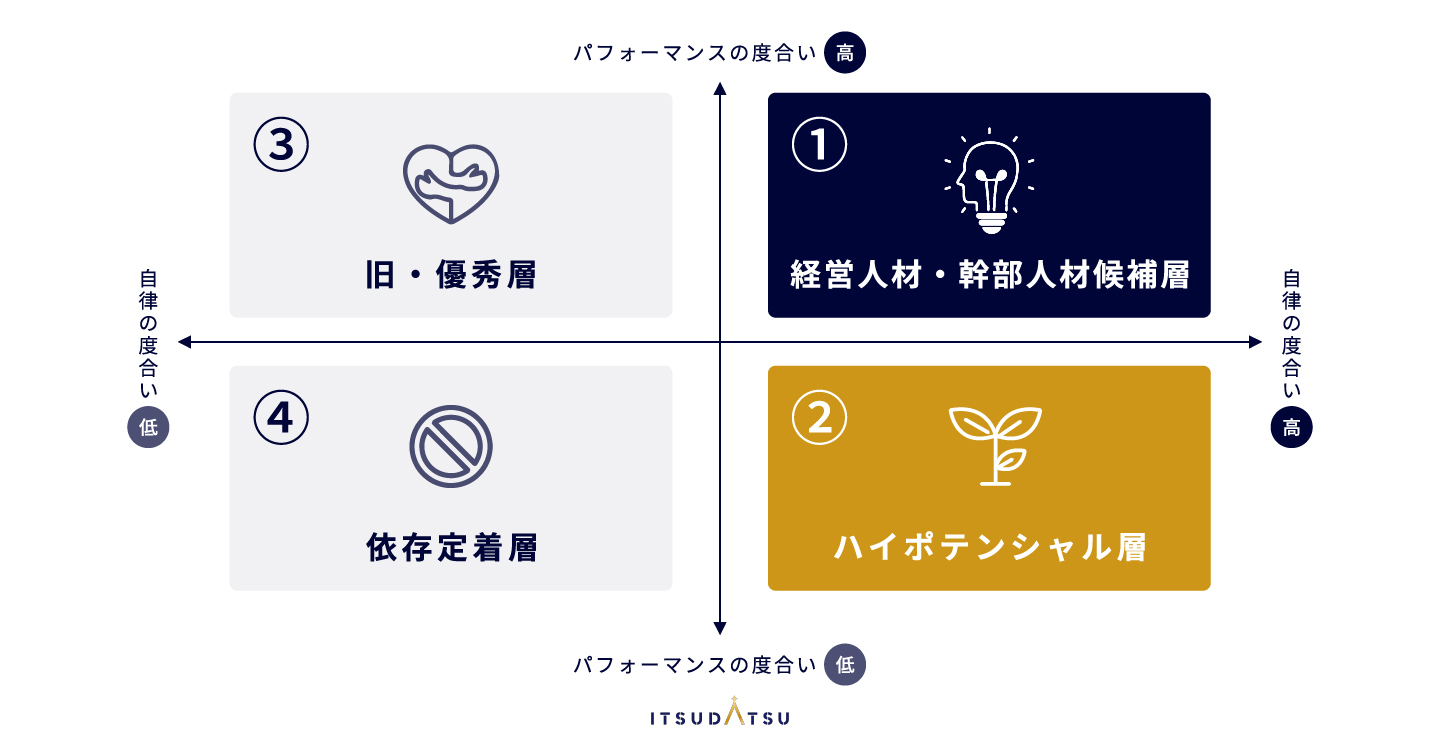

まずは4象限での人材のポートフォリオをご紹介します。ここでは縦軸を「パフォーマンスの度合い」、横軸を「自律の度合い」と考えます。パフォーマンスの度合いは、わかりやすく数字として定量的な結果を創出しているかどうかです。

一方、自律の度合いは精神的なもので、「自分の生き方そのものに対しての覚悟の度合い」のようなものと捉えていただければと思います。

以下、自律の度合いを4パターンに整理したものです。

①パフォーマンス高い×自律度高い:経営人材・幹部人材候補層

②パフォーマンス低い×自律度高い:ハイポテンシャル層

③パフォーマンス高い×自律度低い:旧・優秀層

④パフォーマンス低い×自律度低い:依存定着層

①経営人材・幹部人材候補層は、すでに組織のリーダー的ポジションに就き、牽引している人材です。パフォーマンスが高く、かつ精神的な自律度合いも高く、主体的に仕事を進め、他者を巻き込みシナジーを起こすことができる企業には欠かせない存在です。

①経営人材・幹部人材候補層は、すでに組織のリーダー的ポジションに就き、牽引している人材です。パフォーマンスが高く、かつ精神的な自律度合いも高く、主体的に仕事を進め、他者を巻き込みシナジーを起こすことができる企業には欠かせない存在です。

②ハイポテンシャル層は、まだ①の人材ほどの活躍は見られないものの、正しい育成とマネジメントによって2年〜3年で確実に頭角を現す人材層です。

③旧・優秀層は、従来の人事評価の枠組みで「優秀」とされてきた人材層です。すでに高い成果を出していることが多い一方で、組織への依存度が高く、組織内でのキャリアを積みあげることに固執し、自己保身的行動を取る傾向にあります。

④依存定着層は、いわゆる組織に依存したぶら下がりをしている人材層になります。何か問題点を見つけても見て見ぬ振りをしたり、成果に対して本気度が低かったりと、全く仕事をしないわけではありませんが、言われたことのみをしている人材になります。

この4つの人材層の切り分け方をご紹介しましたが、組織の要人材として明確に経営資源を投下すべき、育成の優先度も高いターゲットを絞るべき人材層は「①の経営人材・幹部人材候補層」と「②のハイポテンシャル層」の2つです。

さらに、組織へのレバレッジという観点で大きな機会損失にも、大きなベネフィットにもなりえるのが「②ハイポテンシャル層」になります。

ハイポテンシャル層はパフォーマンスが「現時点で」低いかもしれませんが、今後数年で大きく化ける可能性があるからです。

パフォーマンスが低い理由はいくつか考えられます。例えば「適切な上司の下に配属されていない」「上司のマネジメント指針がずれている」「部署や業務自体が適材配置されていない」など、ちょっとしたボタンのかけ間違いである可能性が高いでしょう。

一方、自律度は高いので、当然ながら内発的モチベーションが高く、自らの価値観や考えにもとづいた目的意識をもって、責任ある行動を取る傾向にあります。だからこそ、経営陣のちょっとしたリソースと努力で最大限の成長をする見込みがあるのです。