タイラバのタックル

続いてタイラバのロッドやリール、ラインといったタックルを紹介していく。

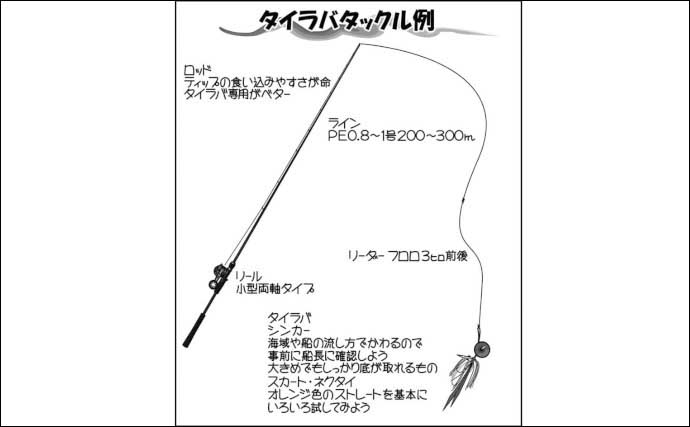

タイラバタックル&仕掛け図(作図:週刊つりニュース関西版 主原剛)

タイラバタックル&仕掛け図(作図:週刊つりニュース関西版 主原剛)タイラバのロッド

簡単にチャレンジできるタイラバだが、その手軽さを支えているのはタイラバ専門タックルだ。特に専用ロッドはティップ(穂先)の食い込みやすさが命なので、ぜひともタイラバ専用ロッドを使ってほしい。基本となる乗せ調子(胴調子)のロッドと、自分から合わせて掛けにいける掛け調子(先調子)のロッドがあるが、初心者であればまずは乗せ調子のロッドで始めてみるのがオススメ。

使用するヘッドの重さは狙う海域の水深等によって違いがあるので、行く予定の船宿に確認し、それに合わせた錘負荷のロッドを選ぼう。長さについては6ftぐらいが汎用性が高い。

タイラバのリールとライン

リールは小型の両軸タイプが基本。ラインはPEライン0.8~1号。ディープなポイントを攻めるエリアであればメインラインは300mは巻いておきたい。そこにフロロカーボンライン3~4号(12~16lb)のリーダーを3ヒロ(約5m)前後結べば、タックルの準備はOK。

ライトなタックルで大ダイと勝負する(提供:週刊つりニュース関西版 主原剛)

ライトなタックルで大ダイと勝負する(提供:週刊つりニュース関西版 主原剛)非常に細いラインでの設定だが、緩いドラグ設定で使用するためこれで十分。この細いラインで70cmを超える大型マダイにも対峙できる。

タイラバの選び方

タイラバの構成はシンカー(オモリ)とスカート・ネクタイ(ヒラヒラした部分)に分かれる。タイラバでの狙い方の基本中の基本は「まっすぐ一定速度」なので、形状としては引っ張ってくる際にヒラヒラフラフラしない形状が最もヒット率が高い。

球形のタイラバ(提供:週刊つりニュース関西版 主原剛)

球形のタイラバ(提供:週刊つりニュース関西版 主原剛)それに加え、必ずボトム(海底)からスタートする釣りなので、底取りがしやすいストンと素早く落ちる球形がトラブルなく手返しもよくなる。まずは球形から揃えてみて、慣れてきたら他の形状のタイラバなども使ってみるといいだろう。タングステン製のものは高価だが、シルエットが小さくなり速潮のときに底が取りやすいので、ディープタイラバではいくつか持っておくと便利。

シンカーの重さ

シンカーの重さは海域や船の流し方でかわってくるので、事前に船長に問い合わせて用意するのが望ましい。シンカーの選び方は底が取れる範囲で軽いものを使うのが基本。ただ、初心者の場合はまずは底を取ることが重要なので、大きめでもしっかり底を取れる十分な重さのシンカーを選んでみよう。

遊動式と固定式

近年ではフォール時にヘッドがネクタイや針と分離する遊動式が人気。バイトしたときに違和感なく食い込むので、固定式と比べてフォール中にヒットすることも多くなるのが特徴だ。やり取り時にも魚が首を振った際にオモリの重さが邪魔をせずバラしにくいなどのメリットもあり、基本は遊動式を使うといいだろう。固定式は岩礁帯などの根掛かりが多い場合などに活躍する。

ネクタイのカラーや形状

スカート・ネクタイ部分はオレンジ色か赤色のストレート形状が基本ではあるが、色をかえたりカーリー形状にしたり、細くしたり大きくしたり……と、いろいろ試してみてほしい。釣りの前夜に「明日はこれで!」と想像しながら工夫するのも楽しみの一つだ。

スカートなしのセッティングもあり(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

スカートなしのセッティングもあり(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)特にネクタイ部分がなびくことによってマダイを誘うので、ヒラヒラとしながらも、他の部分に絡みつきにくいようにセッティングを工夫してほしい。スカートはボリューム感を出すのに有効だがなくても良い。