必要な老後資金を試算

将来受け取れる予定の公的年金の計算方法や受け取れる公的年金の目安が分かったので、今度は老後の生活資金としてどれくらい準備をする必要があるのか考えていきましょう。

老後の生活費を試算

老後の生活費として、食費や光熱費、衣料費、住居費といった生活に最低限必要な費用に加え、娯楽・趣味の費用や生活費が必要です。

まずは、自分の老後の生活費をイメージして生活費を試算してみましょう。

なお、総務省統計局、家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)家計の概要によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の生活費は月額255,100円、65歳以上の単身無職世帯の生活費は月額144,747円です。

生活費のイメージができない人は目安としてこちらの数字を利用してください。

出典:総務省統計局、家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)家計の概要p.18

必要な老後資金を試算

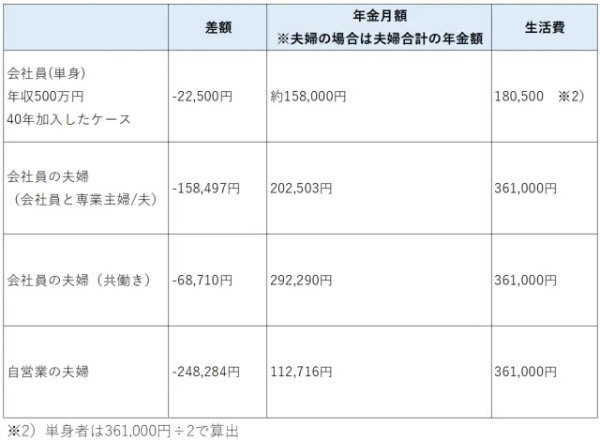

老後の生活費を試算したら、実際に受け取れる公的年金額と比較をしてみましょう。

ここで計算した差額に平均寿命までの年数分を用意すれば、一般的な生活を送るための老後生活費は準備できることになります。

厚生労働省が発表している令和2年度簡易生命表によると日本人の平均寿命は、男性で81.64歳、女性が87.74歳です。公的年金を65歳から受け取り、女性の平均寿命をもとに会社員の夫婦(会社員と専業主婦/夫)のケースで計算をすると、(87.74歳-65歳)×12ヶ月×52,597円=約1,435万円です。

つまり老後、一般的な生活を送るためには、会社員の夫婦(会社員と専業主婦/夫)のケースでは約1,435万円を準備する必要があるのです。

出典:厚生労働省 令和2年度簡易生命表

また、年金額が少ない自営業の夫婦では、約3,900万円準備する必要がある計算です。

ただし、これは一般的な生活費をもとに計算しています。

長い老後生活では、旅行や趣味に費やしたいと考える人も多いので、今度は老後ゆとりある生活費をもとに比較してみましょう。

生命保険文化センター令和元年度生活保障に関する調査によると、老後ゆとりある生活費は月額で平均36.1万円となっています。

出典:(公財)生命保険文化センター令和元年度 生活保障に関する調査 p.94 より

会社員の夫婦(会社員と専業主婦/夫)で計算をすると、(87.74歳-65歳)×12ヶ月×158,497円=約4,300万円。

つまり会社員の夫婦(会社員と専業主婦/夫)がゆとりある生活を送るためには、約4,300万円準備する必要があるということになります。

年金額が少ない自営業の場合、さらに用意すべき金額は大きくなるでしょう。

なお、ここで紹介した金額は公的データを参考にしたものなので、全員に当てはまるものではありません。

今回の計算方法を参考にご自身が必要とする老後生活費を当てはめて試算してみてください。

受給額を増やす方法

老後にゆとりある生活を送るために、まずは少しでも年金額を増やす方法を紹介します。

月々400円「付加保険料」の納付

自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料に付加保険料400円を上乗せすると将来受給できる年金額を増やせます。

付加保険料を納めることで増加する年金額は、200円×付加保険料納付月数で計算します。

例えば30年間付加保険料を納めた場合、増加する年金額は30年×12ヶ月×200円=72,000円です。

つまり、受け取れる年金額は、老齢基礎年金777,800円(令和4年4月度)+付加年金額72,000円=849,800円になります。

出典:日本年金機構 付加保険料の納付のご案内

繰り下げ受給

原則年金は65歳から受け取れますが、66~75歳の間で繰り下げて受給することもできます。

繰り下げ受給をすると1ヶ月あたり0.7%増額できます。75歳まで繰り下げをすると最大84%年金額を増額できます。

仮に月額202,503円の夫婦が2人とも75歳まで繰り下げ受給を利用した場合、年金額は372,605円に増額されます。

ただし、先に述べましたが男性の平均寿命が81.64歳なので、75歳まで繰り下げても公的年金をほとんど受け取れずに亡くなってしまう可能性もあります。

目安としては、70歳で繰り下げ受給をした場合、81歳まで生存していれば65歳で年金を受け取るよりも受取総額は大きくなります。

また、75歳まで繰り下げた場合は、86歳まで生存していれば65歳で年金を受け取るよりも受給総額は大きくなります。