近年、アパレル業界では「商品の供給過多」が課題となっているといいます。なぜ、商品を作りすぎてしまうのでしょうか。

小売業向けの在庫分析システム『FULL KAITEN』を開発・提供するフルカイテン株式会社の瀬川直寛氏に、業界が抱える課題や利益体質な経営に変革していくための対策についてご寄稿いただきました。

アパレル小売業界の在庫問題の現状

アパレル小売業界の在庫問題の現状は「供給過多」に尽きると思います。

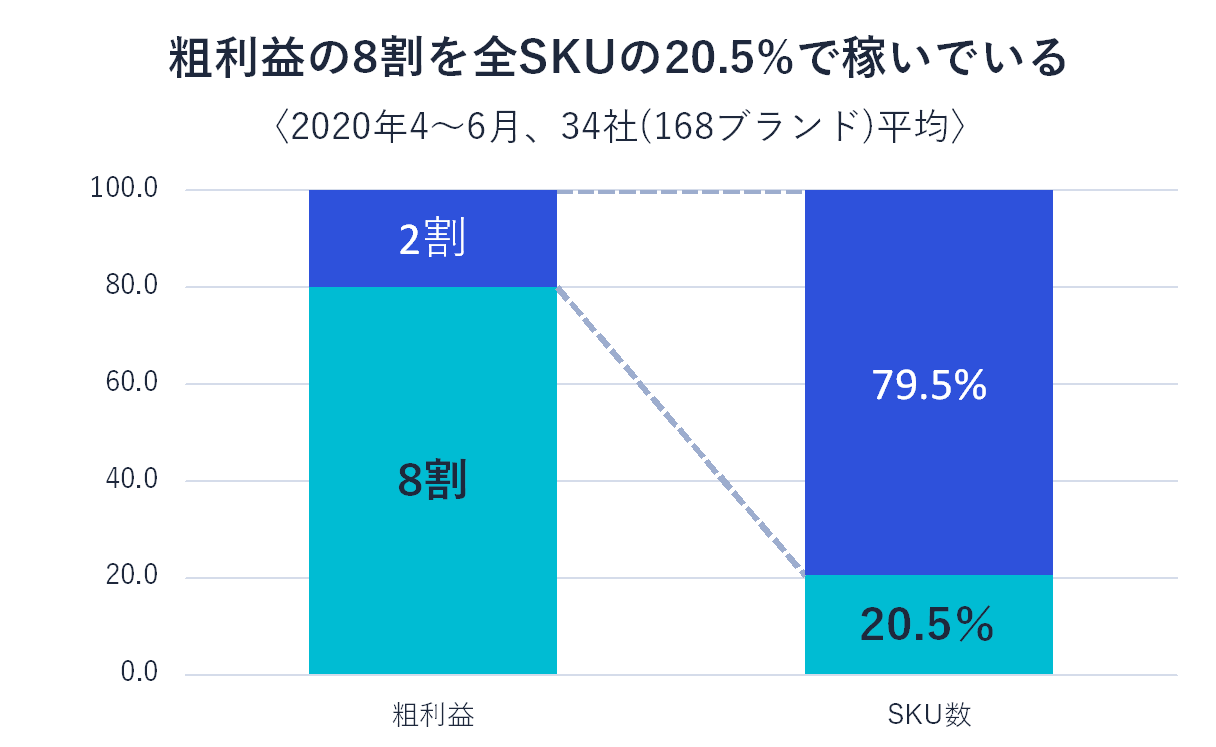

これを裏付けるデータをご紹介します。当社が開発するクラウドシステム『FULL KAITEN』を利用する企業の導入当初のデータを用いて、アパレル・ライフスタイル34社(導入ブランド数:168)を対象に調査を行いました。

すると、各企業が抱えている全商品のたった20%の商品で利益の8割を生み出していることが分かりました。

詳しい内容はこちらのプレスリリースをご覧ください。

詳しい内容はこちらのプレスリリースをご覧ください。

利益を生み出していない残りの下位80%の商品にも店舗の固定費や人件費は割り当てられるため、商品単位では赤字と見られます。

そして、それらの商品は販売するために過度な値引きをして利益を毀損する傾向があります。そのような商品が全体の80%にも及ぶということは、商品が供給過多であるという事実を表していると言えます。

なぜ、そんなに作りすぎてしまうのでしょうか。ここでは、実例を交えて解説します。(下図参照)

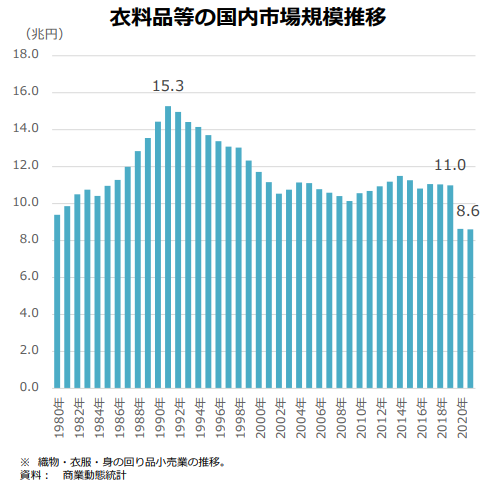

まず、繊維産業の市場規模です。

1991年は14.7兆円だったのに対し、2019年は10.4兆円まで減少しており、約30年間で4.3兆円縮小しています。これは市場規模が約3分の2に縮小しているということです。

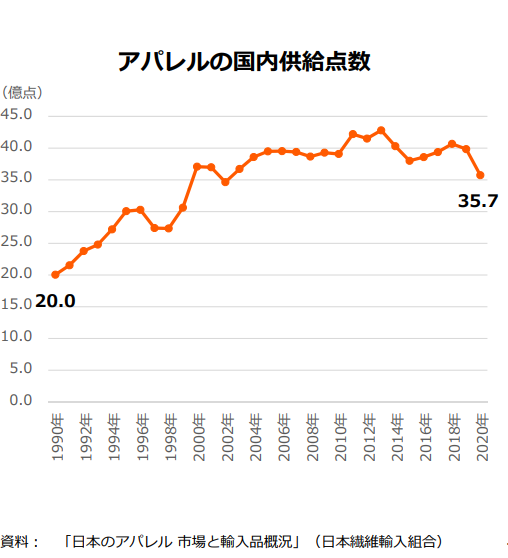

次に、繊維産業の国内供給点数です。1990年は約20億点でしたが、2019年に約40億点となっているので、2倍に増えています。

繊維産業の市場規模は縮小しているのに生産量は増えており、衣類を作りすぎていることが分かります。これでは商品が売れるわけがなく、結果的に供給過多になっていると言えます。

この背景にあるのは、人口減少と高齢化です。よく耳にする問題だと思いますが、どのくらいの影響があるのか数字のファクトを用いてご紹介します。

出典:2030年に向けた繊維産業の展望(経済産業省)

出典:2030年に向けた繊維産業の展望(経済産業省)

出典:繊維産業の構造変化と政策課題について(経済産業省)

出典:繊維産業の構造変化と政策課題について(経済産業省)

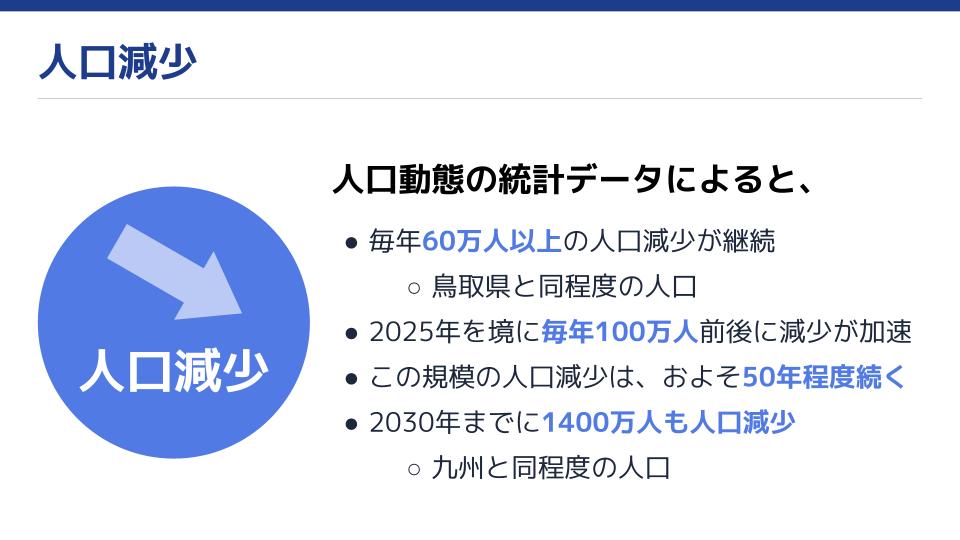

まず、日本の人口減少についてです。国立社会保障・人口問題研究所の人口動態の統計データによると、日本では毎年60万人以上の人口減少が継続しており、これは鳥取県と同程度の人口です。

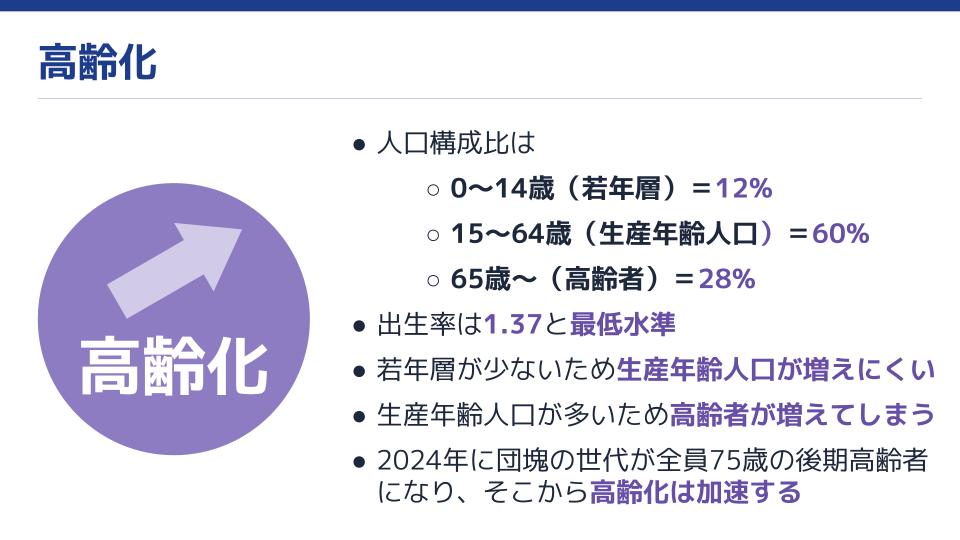

次に、高齢化です。日本の人口構成比を見ると、0歳から14歳までの若年層が12%、15歳から64歳までの生産年齢人口が60%、65歳以上の高齢者が28%です。それに対して合計特殊出生率(2021年)は1.37と最低水準です。

次に、高齢化です。日本の人口構成比を見ると、0歳から14歳までの若年層が12%、15歳から64歳までの生産年齢人口が60%、65歳以上の高齢者が28%です。それに対して合計特殊出生率(2021年)は1.37と最低水準です。

このように、高齢化と人口減少が同時に起こっているのが日本の実態です。

このように、高齢化と人口減少が同時に起こっているのが日本の実態です。

人口動態の統計データからも、この人口減少と高齢化はこの先50年は続くことが明白ですので、アパレルの市場規模はこれから益々縮小するでしょう。

現在の繊維産業の国内供給点数は約30年前と比較して2倍ですが、今後は市場縮小に伴って2倍以上になる可能性もあります。今でこそ全商品の20%から利益の8割が生まれるという構図ですが、このバランスが更に悪化するかもしれないということです。

また、長らく続くデフレで消費者は価格に敏感になっているため、アパレル各社は原価率を抑える方向に力点が寄りがちです。

これは生産量が増えるトリガーにもなっています。さらに、昨今の円安が原因で原価率は上がってしまいましたので、もっと生産量を増やして原価率を抑えるか、それとも値上げするのか、という議論も出てきています。これが、今アパレル小売業界で起きている供給過多の実態です。