一村一品運動

1979年当時の大分県知事により提唱され、各市町村がそれぞれ1つの特産品を育てることにより、地域の活性化を図ろうとしたものが一村一品運動である(平松、1990)。これにより大分県日田市に隣接する大山町から発信された「ウメクリを植えてハワイへ行こう」は、1980年代の象徴的なキャッチコピーになった。

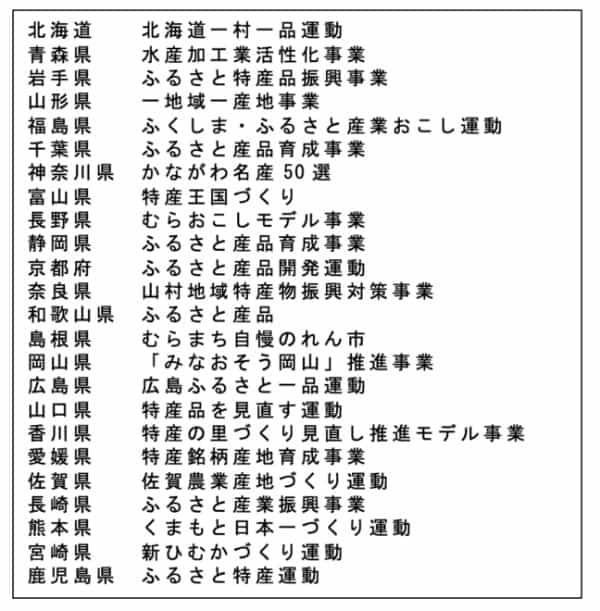

当時は表1のように、ほぼ日本全国で行われていて一定の役割を果たした。北海道から鹿児島県まで表現の相違はあるが、いずれもわが町やわが村の特産品を製造販売して、地域の活性化を目標とした。

(画像=表1 一村一品運動のテーマ

(注)地域活性化センター調べ

出典:平松(1990:83)、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

(注)地域活性化センター調べ

出典:平松(1990:83)、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

しかし、その多くが単発事例の紹介にとどまったために、その成果は普遍的な地域活性化論=創生論に育たなかった。この理由は、成功した地方事例の学術的な点検を行っていなかったからである。ここでいう学術的点検とは、たとえば使われた資源の分類、主導したリーダーシップの構造、具体的な政策とその成果の確認、他の地域も使えるような汎用性の試みなどを指している注3)。

DLR三位一体の総合性

一村一品運動と同じく、地方創生の具体的事例が持つ地域の方向性(D)、そこでみられた住民力(L)と使用された社会資源(R)とリーダーシップの三位一体の総合性の解明が、今後の日本の「地方創生理論」にも役に立つと考えられる。

そのための研究の大原則は、どこにでもあるありふれた資源(R)を使い、地元の人々(L)ができるだけ関与して、まちの特性(D)を鮮明にした事例を自ら探求して、その普遍化を図ることにある注4)。この点で同業者による研究事例からも学んでいかないと、調査対象の事例の量的な不足が生じて、調査地域が偏ってしまう。

私は単なる事例紹介では研究になりえないと判断する傍ら、可能な限り公表された事例からの普遍化を心がけて、理論の汎用性を求めるという立場を標榜してきた。