目次

捌き方のコツと注意点

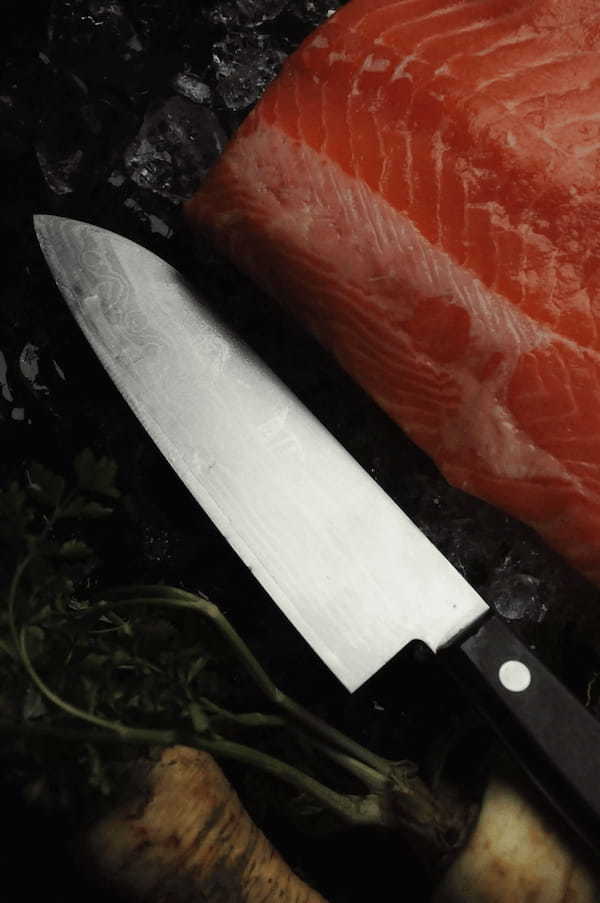

初心者でも簡単にできる魚の捌き方

捌き方のコツと注意点

時間をかけない

魚の捌き方で重要なのはスピーディーに行うことです。生の魚は温度が上がると臭みが出て身も緩んでしまいます。鮮度が落ちる状態になるため、美味しくないばかりが傷む可能性もあるので注意しましょう。

とはいえ、初心者は手際よく捌くことが難しいので、氷を入れたバッドを用意して冷やしながら行うといいでしょう。慣れるまでは、何匹も扱うときには一匹ずつ冷蔵庫から出すようにすることも大事です。

余分な水分はNG

魚に水分がたくさんついていると、臭いの元になります。また、ぬめりやすくなるので手元が滑りやすくなるので注意が必要です。水を使うのは最低限にし、必要ならキッチンペーパーや晒しで水分をふき取るようにしましょう。

血と内臓は丁寧に取り除く

魚の血はきれいに洗い流し、血合いの処理にも気を付けましょう。この作業を、適当に行うと調理後も血生臭い料理になってしまいます。内臓は残らないように丁寧に取り除きます。内臓が残っていたり、破れた内臓が身に付着していると食べたときに苦いのでしっかり洗い流すようにしましょう。

初心者でも簡単にできる魚の捌き方

まずは基本の三枚おろしをマスターしよう

魚を扱うときには、口やゼイゴ、鱗などで手を傷つけないように注意して行います。三枚おろしはどの魚でも使えますが、タイなど骨が固い魚は初心者には難しいので、まずはアジや小ぶりのサバなどで練習するといいでしょう。

1.ウロコとゼイゴを取る

ゼイゴがない魚もありますが、アジなどゼイゴが気になる魚の場合は、まず包丁またはキッチンバサミでゼイゴを取り除きます。その後、鱗取り器や包丁を尾から頭の方向へ向かって動かし、鱗をはがしていきましょう。この方法は「ばら引き」と呼ばれる方法ですが、皮ごと鱗を剥がす「すき引き」という取り方もあります。

2.頭を落として内臓を出す

鱗が取れたら頭を落とします。まず、胸ヒレをめくって包丁を入れ、裏側も同じように切れ目を入れ、頭と胴を切り離しましょう。続いて腹びれにそって包丁の刃先を入れてお腹に切れ目を入れます。最後に、内臓を丁寧に掻き出して流水でしっかりと洗い流しましょう。

3.二枚おろしにする

まず、魚の水分を軽くふき取ります。包丁を入れるのはどちら側からでもかまいせんが、ふつうは背中側から入れます。尾びれの上から頭に向かって包丁を滑らせましょう。この時、背骨にそって包丁を進めるとキレイに身が剝がれていきます。

つぎに、お腹側を開きます。お腹側は頭から尾に向かって切り進めます。このようにして、骨と身が離れたら二枚おろしの完成です。

4.三枚おろしにする

二枚おろしは、骨が付いたままのため形を保ちやすく、干物にしたり、煮魚を調理するときに向いていますが、骨が無いほうがよい料理の場合は、三枚に捌きます。二枚おろしと同じ要領で包丁を入れて骨から身を剥がし、身が2枚と骨が1枚の合計3枚に分かれたら、三枚おろしの完成です。