目次

ウユニでお世話になった旅行代理店「インティライミ・エクスペディシオネス」

ウユニ塩湖プライベートツアー 1日目

ウユニでお世話になった旅行代理店「インティライミ・エクスペディシオネス」

今回ウユニでは2日間のプライベートツアーをお願いしました。いくつもある旅行会社の中から私が選んだのは、「Intiraymi Expediciones(インティライミ・エクスペディシオネス)」という会社。2代目社長のソライダさんとはウユニ訪問前からWhatsappでやり取りしました。

インティライミ・エクスペディシオネス代表のSoraida Apala Ticonaさん。丁寧な対応と素早いレスポンスで、事前のやり取りもスムーズに進み、助かりました。ソライダさんは英語も堪能なので、興味のある方はぜひ問い合わせてみて下さいね。

ウユニ塩湖プライベートツアー 1日目

1日目の朝はウユニ市内のホテルで朝8時にピックアップ。当初は10時半出発の予定でしたが、この日は塩のホテルを予約していたこともあり、少しでも早くホテルにチェックインできるよう出発時間を繰り上げてもらいました。こういう変更が気軽にできるのも、プライベートツアーならではですね。

まずはウユニの中心から3kmほど南西にある「Cementerio de Trenes(列車の墓場)」へ。蒸気機関車や貨物の残骸が放置された、まさに列車の巨大墓地です。

ボリビア初となる鉄道の敷設工事が開始されたのは1872年。当時はまだボリビア領だった太平洋の港湾都市アントファガスタを起点とするこの一大事業は、アントファガスタがチリ領となったのちも断続的に実施され、1889年7月に当時エル・カンチョンと呼ばれていたこの地まで到達しました。エル・カンチョンは時のボリビア大統領アニセト・アルセ・ルイスによって"Uyuni(ウユニ)"と改名され、鉄道の町として新たな命を与えられたのでした。

人々の期待を乗せた最初の列車がウユニ駅に到着したのは、1890年11月20日。その後もレールは伸び続け、ボリビア国内で産出される硝石、銀、銅、錫といった鉱物や塩、農産物などの輸送に使われました。しかし、1929年~1939年の世界恐慌や鉱山危機、鉄道運営の問題などから多くの車両がその役目を終え、ウユニ郊外の鉄道分岐点に"一時保管"という名目で廃棄されました。

それから半世紀余りが過ぎ、およそ100両の蒸気機関車や貨車がアンデス高地に降り注ぐ強い日差しの下でゆっくりと朽ち、錆びた鉄の塊へと姿を変えつつあります。

午前10時を過ぎると観光客でいっぱいになりますが、早い時間だったので独り占め。キンと張りつめた空気がこの町の栄枯盛衰を静かに物語っています。

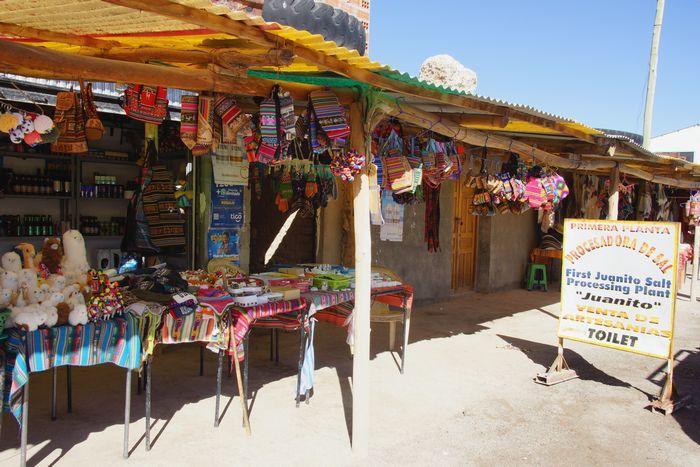

再びウユニの町を通って北上し、塩湖の入り口に位置する「Colchani(コルチャニ)」村へと向かいました。人口500人あまりの小さな村で、住人は郊外のキヌア栽培に従事するほか、ウユニ塩湖から採取した塩の製塩と観光客への土産物販売などで生計を立てています。ここでコルチャニ村の有名人、Juanito(フアニート)おじさんの製塩工房に立ち寄りました。

工房内には塩を乾かす台座や塩にヨードを添加する機械などがあり、おじさんがその使い方などを説明してくれました。ただコロナで観光客がほとんど来なくなったためか、工房内に活気はなく、フアニートおじさんもなんだかだるそうな様子。そのくせ説明が終わった途端、「塩、買っとくれ」「チップ、おくれ」と矢継ぎ早に言ってくるではないですか。あまりの直球攻撃に思わず笑ってしまいましたが、それだけ収入が減って生活が厳しいんでょうね。

コロナ以前はたくさんの日本人観光客が来てくれたらしく、「フアニートはまだ生きとるって日本の観光客に伝えといてくれ!」とのことでした。もしコルチャニ村を訪れたら、ぜひおじさんから塩を買ってあげてくださいね。

おじさんが自ら袋詰めした塩は一番小さいパックでBs.2(約37円)、塩でできたリャマはBs.8~20(約150~370円)でした。