東京大学の物理学者によって「猫状態の光」で電子を“猫”にする理論研究が発表されました。

この研究では特殊な「シュレディンガーの猫状態」の量子的性質を持つ光を当てて観測することで、多数の電子をまるごと量子重ね合わせ状態(シュレディンガーの猫状態)に誘導できる可能性が示されています。

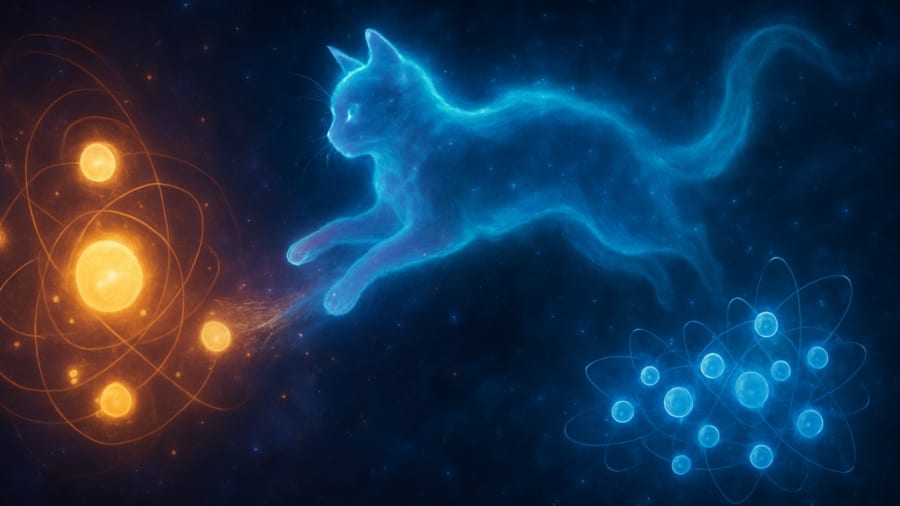

これはある意味で「量子の猫を光から物質へ渡すこと」とも言えるでしょう。

これまでは猫状態の光を照射するだけでは電子を猫状態に保つことは難しいと考えられていましたが、「測定」という操作が量子性を復活させ、電子の集団全体を協調させるスイッチになることが理論的に明らかになったのです。

しかし測定は本来、量子的状態を壊してしまうはずです。

なのになぜ観測することで、光は電子を猫状態にできたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月15日に『arXiv』にて発表されました。

目次

- 量子の猫はこうして物質へ飛び移る

- 測定すると量子的状態が壊れるどころか生まれる

量子の猫はこうして物質へ飛び移る

量子の世界では、「同時に複数の状態を取る」という不思議な性質が存在しますが、この奇妙な性質を持つ代表的な例が「シュレディンガーの猫状態」と呼ばれるものです。

これは簡単に言えば、「生きている状態と死んでいる状態が同時に重なって存在する猫」のように、日常の常識とはかけ離れた状態です。

本研究は、この「猫状態」をまず光の中に作り出し、さらにその奇妙な状態を物質(電子の集団)へと移そうという、とてもユニークで挑戦的なテーマを持っています。

ここで重要になるのが、光そのものをどうやって量子状態にするか、という部分です。

量子の世界では、光をレーザーなどでとても特殊な形に調整することで、「右向きと左向き、二つの振動状態が同時に存在している」という不思議な光(量子状態の光)を作ることができます。