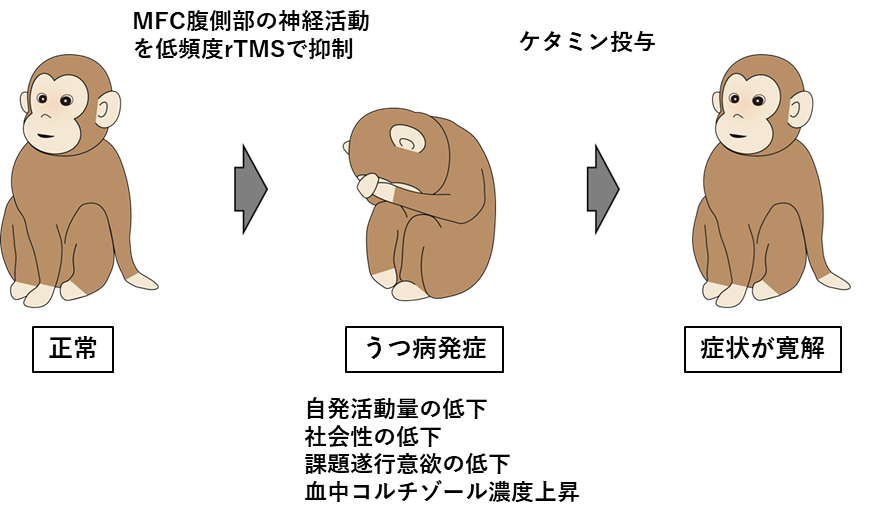

その結果、飼育ケージ内におけるサルの行動に大きな変化が見られました。

普段のサルは、ケージ内を元気に動き回ったり、毛づくろいをして活発に過ごすのですが、TMS後は、そうした行動がパッタリとなくなり、うつむいてじっと座っていたり、時には地面に横たわるなど、活発性が著しく低下したのです。

また、生理指標として血中のストレスホルモン(コルチゾール)を計測したところ、ヒトのうつ病患者と同じく、コルチゾール濃度がTMS前と比べて、大幅に上昇していました。

このことから、サルに人工的にうつ病を誘発することができたと結論できます。

これと別に、社会性の変化を調べるため、実験者がケージの前に立っているときのサルの行動を評価しました。

すると、普段のサルは、実験者に近寄ってケージから手を差し出すなど、コミュニケーションに積極的なのですが、TMS後は、実験者に背を向け、近寄ろうともせず、ケージの奥に引きこもる時間が増えたのです。

さらに、意欲レベルの変化も調べるため、ボード上に開けられた大きさの違う複数の穴から餌をつまみ取る採餌タスクを実施。

その結果、TMS後のサルは、穴が大きい簡単なタスクは変わらず行う反面、穴が小さくて取り出すのが難しいタスクは、すぐに止めるか、挑戦しなくなったのです。

この点から、サルの無気力さが増大していることも証明されました。

また、これらの症状は、MFCの他の領域(背側部や後方部)への機能阻害では起こらなかったため、MFC腹側部の機能不全が、うつ病の発症と密接にかかわっていると指摘できます。

チームはその後、TMSでうつ病を発症したサルに、即効性の抗うつ作用があることで知られる「ケタミン」を静脈内に投与。