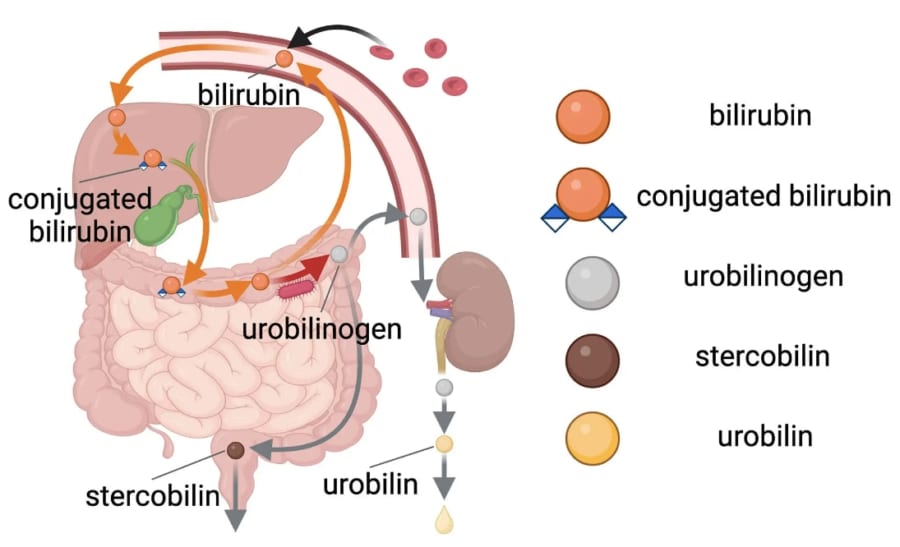

その後、ウロビリノーゲンは尿の色のもととなる黄色い色素の「ウロビリン(urobilin)」へと自然分解されるのです。

(ちなみにウロビリノーゲンが分解されて、茶色い分子の「ステルコビリン(stercobilin)」になったのが、便の色のもとになります)

このように物質の流れは十分に解明されているのですが、科学者たちはまだ「ビリルビンをウロビリノーゲンに変換する原因物質」を特定できていませんでした。

腸内細菌で変換が起きることは確かなのですが、腸内細菌の「何が」変換を引き起こしているのかは分かっていません。

ウロビリノーゲンは後に黄色色素のウロビリンに変わるため、ビリルビン→ウロビリノーゲンの変換に関わる原因物質を特定するのはとても重要です。

加えて、この物質の解明は「黄疸」や「炎症性腸疾患(IBD)」の理解にもつながるといいます。

先ほど言ったように、黄疸は血液中のビリルビンの蓄積が原因で発症し、IBD患者はウロビリン値が健康な人に比べて低くなることが知られています。

つまり、黄疸もIBDもビリルビンがウロビリノーゲンに変換されていないことが原因と考えられるのです。

こうした医療上の問題のためにも、本研究チームはビリルビンをウロビリノーゲンへと変換させる物質を探すことにしました。

おしっこの黄色を作り出す「酵素」を発見!

チームは今回、ビリルビンをウロビリノーゲンに変換できるヒト腸内細菌種と、ウロビリノーゲンへの変換能力をもたないヒト腸内細菌種のゲノムを比較しました。