またMRIを用いて鼻の奥を断層撮影したところ、空気の出入りが少ない「劣勢な鼻孔」では内部の海綿体組織が充血・拡大して、空気通路を狭めている一方で「優勢な鼻孔」では逆に海綿体が縮小して、空気通路が広げられていると判明します。

つまり「優勢な鼻孔」と「劣勢な鼻孔」は、空気通路の幅を変化させることで、体が能動的に作り出していたのです。

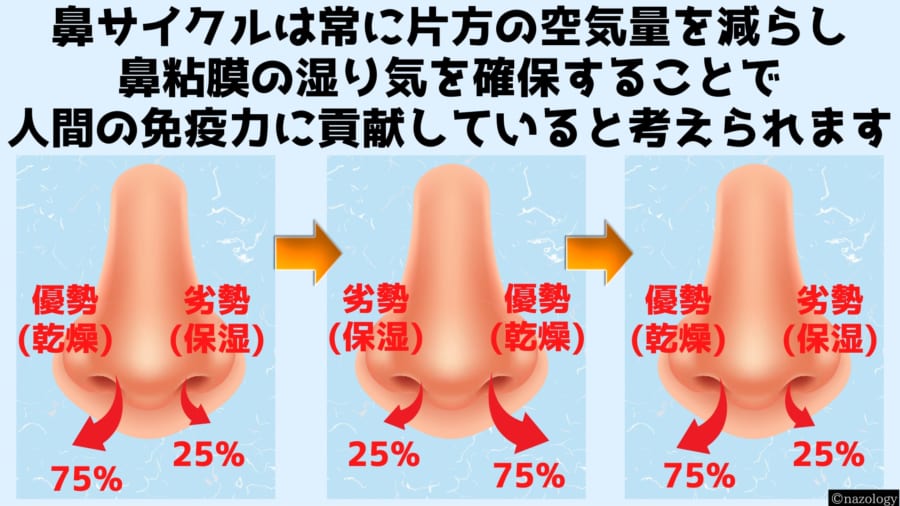

この空気通路の操作はそれぞれの孔の流入量に決定的な違いとなり「優勢な鼻孔」は鼻呼吸全体の75%を一気に引き受けるメイン通りになる一方で「劣勢な鼻孔」は残りの25%を扱う、補助的な通路に変化します。

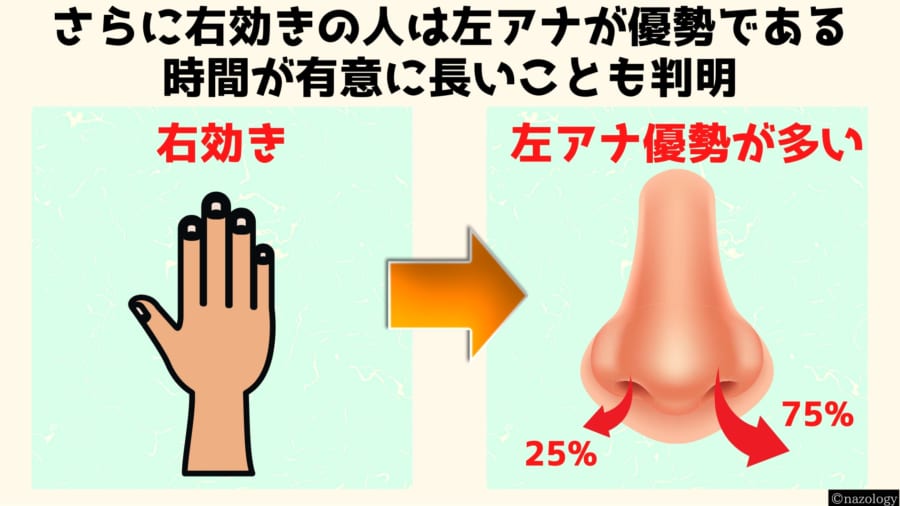

さらに鼻呼吸の切り替えはきっかり2時間なわけではなく多少誤差が生じますが、興味深いことに、その誤差において右利きの人だと、左の鼻孔が優勢である時間が有意に長いことも明らかになりました。

このような利き手とリンクした鼻孔の左右差は、鼻サイクルが利き手と同じく右脳・左脳といった脳の非対称性の影響下にあることを示します。

さらに覚せい時と睡眠時においてサイクルの長さが変動する事実は、鼻サイクルが自律神経(体の自動調節機能)によって決定されていることを示します。

問題は、その理由です。

人間を含む多くの哺乳動物にみられる鼻サイクルは、いったいなぜ存在するのでしょうか?

鼻サイクルがある理由

なぜ人間の鼻孔は交互に通りが良くなる鼻サイクルがあるのか?

最も有力な説は「湿度の維持」に役立つとするものです。

鼻の粘膜はその湿り気によって病原体などの異物を捕らえて殺す働きがあります。

しかし両方の鼻孔が常に等しい空気量を通している場合、両方同時に鼻の粘膜が乾燥してしまい、防御機能が左右同時にダウンして無防備な瞬間がうまれてしまいます。