イギリスのイースト・アングリア大学(UEA)を中心とした研究チームによって行われた最新の臨床試験によって、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の治療として一般的に使われてきた抗生物質(クラリスロマイシン)を長期間服用する方法は、実際にはプラセボ(偽薬)を飲んだ場合と大差がないことが明らかになりました。

一方で、副鼻腔の空気の通り道を内視鏡で広げる手術は症状を明らかに改善し、患者さんの生活の質を大きく向上させることが分かりました。

これまで「抗生物質さえ飲んでいれば安心」と考えられてきた蓄膿症治療の常識は、大きく見直されることになるかもしれません。

では、なぜ今まで多くの医師は効果の低い抗生物質を使い続けてきたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月30日に『The Lancet』にて発表されました。

目次

- 長引く鼻の炎症、治療の正解は?

- 手術・抗生物質・プラセボを6か月比較

- 蓄膿症に対しては手術を前倒しへ

長引く鼻の炎症、治療の正解は?

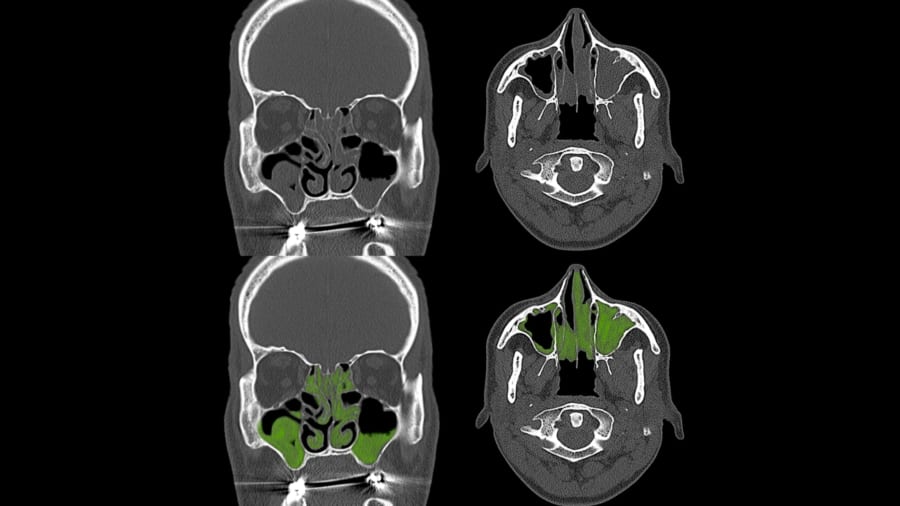

私たちがふだん呼吸するとき、鼻の奥には「副鼻腔(ふくびくう)」という小さな空洞がいくつもあり、空気の通り道や声の響きを良くする役割をしています。

ところが風邪やアレルギーなどの理由でこの副鼻腔が炎症を起こし、腫れたり膿(うみ)が溜まったりしてしまうことがあります。

こうした状態が短期間ならただの鼻炎ですが、数ヶ月以上にわたり長引くと「慢性副鼻腔炎」と呼ばれます。

日本では昔から「蓄膿症(ちくのうしょう)」という名前でよく知られています。

慢性副鼻腔炎になると、いつも鼻が詰まっていたり、鼻水が止まらなかったりします。

さらには嗅覚(匂いを感じる能力)が落ちたり、顔が痛く感じたり、頭がぼんやりする倦怠感が続くこともあります。

イギリスでは成人のおよそ10人に1人がこの病気を持っているといわれ、日本でも多くの人が悩まされています。