さらに、このAIによって「あやしい」と判断された雑誌を細かく調べてみると、興味深い特徴が見えてきました。

これらの雑誌では、掲載される論文の数は全体的に年々増えていましたが、2019年から2020年にかけて一時的に少し減少しました。

しかし、他の論文に引用される数(被引用数)は逆に増えており、疑わしいとされた雑誌でも論文が多く出回っていることが明らかになりました。

また、これらの雑誌に掲載された論文では、自分たちの過去の論文を頻繁に引用する「自己引用」の割合が高く、他の研究者が書いた論文の引用が少ないことも特徴でした。

さらに、その論文を書いている研究者自身も、信頼されている雑誌に掲載されている研究者に比べて平均的に業績や経験が少ない傾向がありました。

このようにして、AIは雑誌のウェブサイトの見た目だけでなく、論文の引用パターンや著者の経歴まで含めて詳しく分析することで、「疑わしい雑誌」を見分ける新しい方法を生み出したのです。

AIの判定はどこまで信用できる?

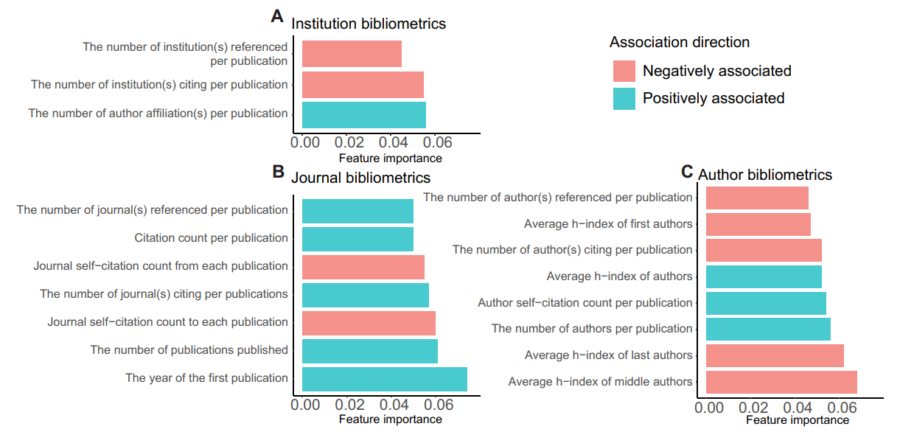

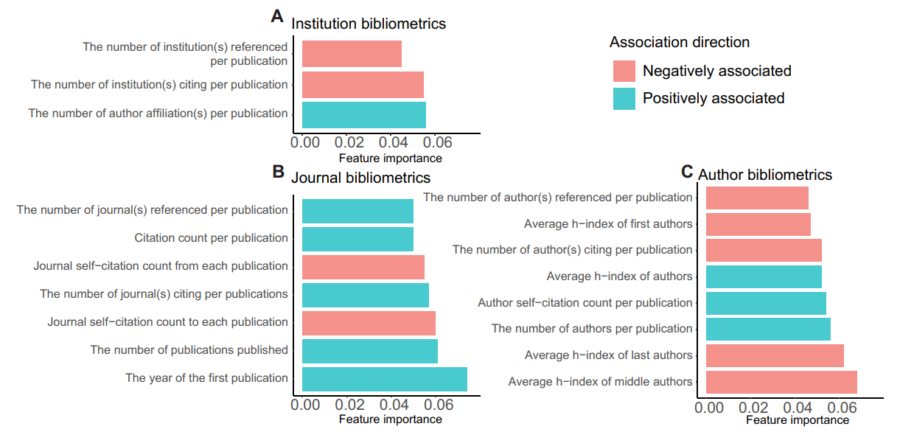

AIの判定はどこまで信用できる? / 図は「怪しい雑誌」と「信頼できる雑誌」を見分けるとき、AIが“どんな情報に注目しているか”“何がサインになるか”を細かく示しています。見た目や表面のデータだけでなく、「ネットワーク」「引用パターン」「著者の実績」といった複数の“クセ”を組み合わせて総合的に判断しているのがポイントです。Aは「所属機関(大学や研究機関)関連の指標」をまとめたグラフです。たとえば「論文1本あたり、どれくらい多様な研究機関が関わっているか」や「どのくらい有名な機関が編集委員会に参加しているか」といったデータです。これを見ると、「多くの有名な機関が関わっている雑誌ほど怪しさは下がり、逆に“著者の所属数がやたら多い”雑誌は怪しさが上がる」という傾向があるとわかります。つまり、所属が不自然に多い雑誌は、名義貸しやチェックの甘さが疑われる、ということです。 Bは「雑誌自体の引用パターンなどの指標」です。具体的には、「その雑誌で発表された論文は、他の雑誌の論文をどれくらい引用しているか」「逆に、どれくらい他の雑誌から引用されているか」「自己引用(自分の雑誌や論文ばかり引用する)が多いか少ないか」などが分析されています。このグラフでは、「自己引用が多い雑誌は怪しい」「他の雑誌の論文をたくさん引用している雑誌は怪しさが減る」など、引用の偏りが“あやしさ”のサインになっていることが示されています。質の高い雑誌ほど、幅広い他の研究を引用しているのに対し、疑わしい雑誌ほど内輪の引用に頼る傾向があることが可視化されています。 Cは「著者関連の指標」です。「論文1本あたりの著者数」や「著者が持っているh指数(研究業績を示す値)」など、著者のレベルやネットワークがどう違うかが調べられています。たとえば、「著者全体や一番最後(責任著者)、真ん中の著者のh指数が低い(=研究業績が少ない)と怪しさが増す」「自己引用が多い著者が多いと怪しさが増す」といった傾向です。つまり、経験が浅い(またはあまり知られていない)研究者ばかりが集まっている雑誌や、自己引用が多い論文が目立つ場合、その雑誌はAIから見て“怪しい”と判定されやすいというわけです。Credit:Han Zhuang et al . Science Advances 2025

AIの判定はどこまで信用できる? / 図は「怪しい雑誌」と「信頼できる雑誌」を見分けるとき、AIが“どんな情報に注目しているか”“何がサインになるか”を細かく示しています。見た目や表面のデータだけでなく、「ネットワーク」「引用パターン」「著者の実績」といった複数の“クセ”を組み合わせて総合的に判断しているのがポイントです。Aは「所属機関(大学や研究機関)関連の指標」をまとめたグラフです。たとえば「論文1本あたり、どれくらい多様な研究機関が関わっているか」や「どのくらい有名な機関が編集委員会に参加しているか」といったデータです。これを見ると、「多くの有名な機関が関わっている雑誌ほど怪しさは下がり、逆に“著者の所属数がやたら多い”雑誌は怪しさが上がる」という傾向があるとわかります。つまり、所属が不自然に多い雑誌は、名義貸しやチェックの甘さが疑われる、ということです。 Bは「雑誌自体の引用パターンなどの指標」です。具体的には、「その雑誌で発表された論文は、他の雑誌の論文をどれくらい引用しているか」「逆に、どれくらい他の雑誌から引用されているか」「自己引用(自分の雑誌や論文ばかり引用する)が多いか少ないか」などが分析されています。このグラフでは、「自己引用が多い雑誌は怪しい」「他の雑誌の論文をたくさん引用している雑誌は怪しさが減る」など、引用の偏りが“あやしさ”のサインになっていることが示されています。質の高い雑誌ほど、幅広い他の研究を引用しているのに対し、疑わしい雑誌ほど内輪の引用に頼る傾向があることが可視化されています。 Cは「著者関連の指標」です。「論文1本あたりの著者数」や「著者が持っているh指数(研究業績を示す値)」など、著者のレベルやネットワークがどう違うかが調べられています。たとえば、「著者全体や一番最後(責任著者)、真ん中の著者のh指数が低い(=研究業績が少ない)と怪しさが増す」「自己引用が多い著者が多いと怪しさが増す」といった傾向です。つまり、経験が浅い(またはあまり知られていない)研究者ばかりが集まっている雑誌や、自己引用が多い論文が目立つ場合、その雑誌はAIから見て“怪しい”と判定されやすいというわけです。Credit:Han Zhuang et al . Science Advances 2025