実際、細胞骨格をつくる「アクチン」や「微小管」という糸状のタンパク質、アクチンを動かす「ミオシン」、アクチンを伸ばす「フォルミン」などは、それぞれ独自の“向き”や“回転”をもっています。

これらの分子が特定のパターンで動くことで、細胞が“決まった方向”に回る性質――まさに「細胞の利き手」が現れるのです。

しかし、「分子のねじれ」がどうやって細胞全体の動きに変換されるのか。

そのプロセスは、長年「ブラックボックス」でした。

そこで今回の研究は、ヒトの腸の上皮細胞(Caco-2細胞)を使い、最先端の顕微鏡と理論シミュレーションを駆使して、この“ねじれから回転へ”のしくみを、ミクロからマクロまで可視化したものです。

分子レベルの小さなねじれが、どのように細胞全体の大きな回転に変換されるのでしょうか?

私たちの体の「左右の違い」は1個の細胞から始まっていた

今回の研究では、ヒトの大腸がんから作られた「Caco-2細胞」という特殊な細胞を実験に用いました。

この細胞は実験室でよく使われるもので、人の腸の表面をつくる細胞に性質がよく似ています。

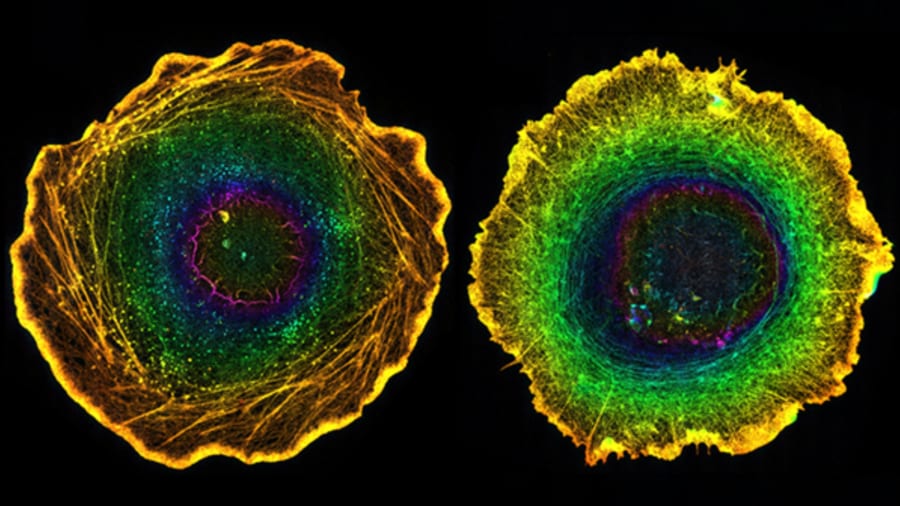

研究チームは、このCaco-2細胞を1つ1つバラバラの状態で育てて、顕微鏡でじっくりと観察してみました。

すると驚くことに、観察したほぼ全ての細胞で、細胞の中心にある「核」とその周りの「細胞質」が時計回り(右回り)に回っている様子が確認されました。

核とは細胞の中心部分にあって、遺伝情報(DNA)が入っているとても重要な場所です。

細胞質は核の周りを埋めているゼリーのようなもので、細胞の中でさまざまな活動が起こっています。

核と細胞質が一体となって、まるで小さなコマのようにぐるぐると右回りに回転していたのです。

この回転の速さを測ったところ、平均で1時間に約50度の速度であることが分かりました。