その成果はヘビが餌にする獲物のバリエーションにはっきりと表れていました。

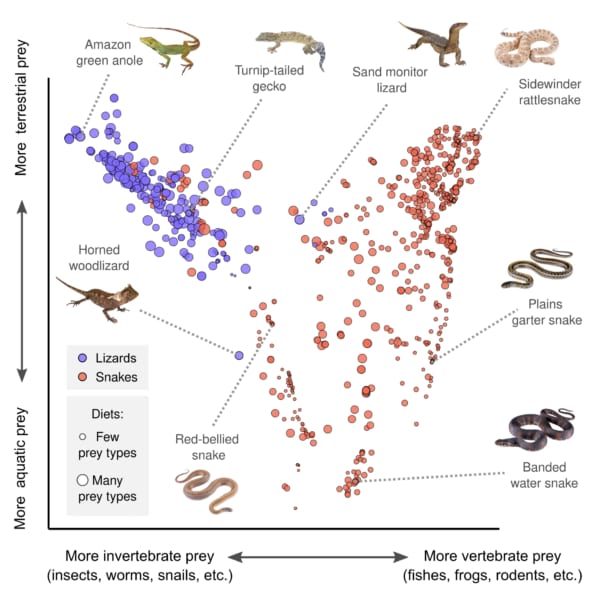

こちらはヘビとトカゲ(1314種)が食べる餌の種類を図にまとめたものです。

紫色がトカゲで、赤色がヘビ。

図の縦軸は下側が「水性の獲物」で上側が「陸生の獲物」、横軸は左側が「無脊椎動物の獲物(昆虫やカタツムリなど)」で右側が「脊椎動物の獲物(魚、カエル、ネズミなど)」です。

これを見れば一目瞭然のように、ヘビの方が圧倒的に餌にする生物のバリエーションが豊富であることが伺えます。

研究主任でミシガン大学の進化生物学者であるダニエル・ラボスキー(Daniel Rabosky)氏は「ヘビはトカゲよりも速く進化したことで、トカゲが利用できなかった獲物の資源に適応することができました」と説明します。

さらにヘビはこの超速進化のおかげで、現代にも見られるスーパーパワーをいち早く手に入れました。

例えば、体温を感知することで暗闇でも獲物を捕まえられる「ピット器官」の獲得や、大型動物でも丸呑みできる柔軟な頭蓋骨などです。

ヘビの口は一般に、下顎が左右2つの独立した骨に分かれており、その間を靭帯がつないでいます。

他の動物のように顎が上下に開くのではなく、上と左右の三方向に開くため、大きな獲物も丸呑みできるのです。

他のヘビより6倍も大きな口を開けられる「ビルマニシキヘビ」の秘密

その一方で、ヘビの一体「何が」これほどの超速進化を促しているのかはまだわからないといいます。

ラボスキー氏は「これは私たちにとって大きな問題であり、それを説明することはまだできません」と説明。

その上で「これが科学の本質であり、ひとつの謎に答えることはまた新たな問題を提起することにつながるのです」と続けました。