オレンジの折れ線(右軸)は、海外からの所得の純受取(海外からの所得-海外への所得)の、国内総生産に対する比率です。

日本経済のピークとなった1997年は、GDPが543.5兆円、GNIが550.7兆円でGDPとGNIはほとんど変わりませんでした。

海外からの所得の純受取は7.2兆円で、対国内総生産比で見れば1.3%に過ぎませんでした。

一方で、2023年はGDPが591.9兆円、GNIは627.1兆円です。海外からの所得の純受取は35.2兆円に大きく拡大し、対国内総生産比で見ても6.0%となっています。

確かにGDP自体も当時より拡大していますが、主に海外への投資からの所得(財産所得)によってGNIは更に嵩上げされている事になります。

国民純所得は1997年の543.5兆円から、2023年の627.1兆円へと81.6兆円増加しています。

一方で、固定資本減耗を差し引いた国民純所得を見ると、1997年で423.9兆円、2023年では483.2兆円と、59.3兆円の増加に留まります。

国内総生産が48.4兆円、海外からの純受取が28.0兆円増えている一方で、固定資本減耗が28.7兆円増えています。

固定資本減耗の増加分が大きく、海外からの純受取分を相殺しているような状況です。

日本は国内での投資(総固定資本形成)が比較的多く、その維持費とも言える固定資本減耗の負担が大きいため、国民の正味の所得がその分目減りしている特徴もありますね。

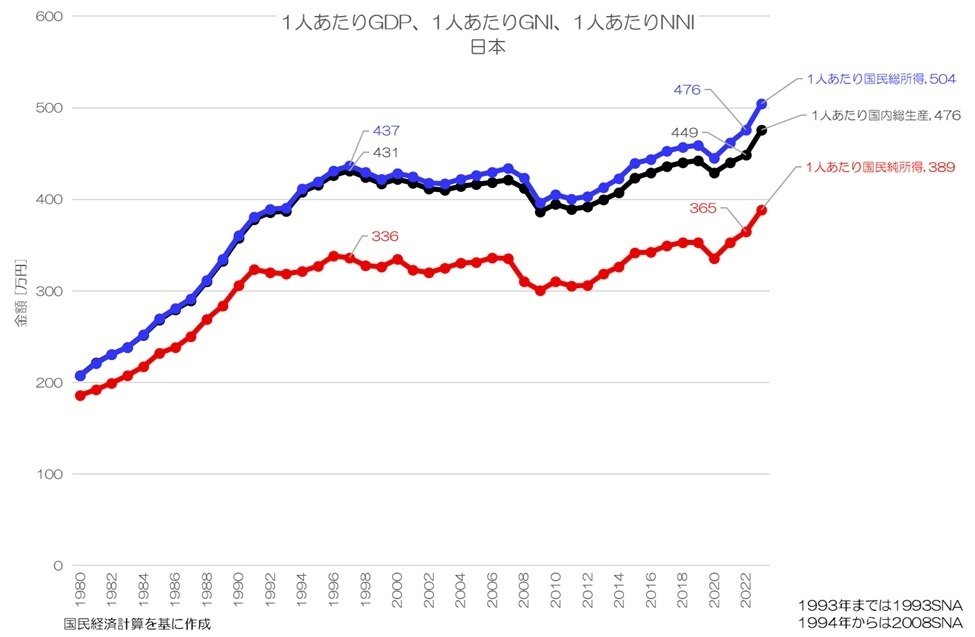

4.人口1人あたりの推移

次に、国内総生産(GDP)、国民総所得(GNI)、国民純所得(NNI)について、人口1人あたりの推移も見ておきましょう。

今後国際比較する際には、人口1人あたりの水準が重要となります。

図2 1人あたりGDP、1人あたりGNI、1人あたりNNI 日本国民経済計算より)

図2は国内総生産、国民総所得、国民純所得を人口で割って、1人あたりGDP、1人あたりGNI、1人あたりNNIを計算したものです。