走っている最中の音の記憶があまりない……なんて経験はありませんか?

なのに静かに止まっているときには、遠くの小さな物音にもハッとしてしまうこともあるでしょう。

韓国の基礎科学研究所(IBS)と韓国科学技術院(KAIST)で行われたマウス研究によって、こうした違いの裏には脳が自分の状態に合わせて視覚(目)と聴覚(耳)の「優先度」を巧みに切り替える仕組みがあることが明らかになりました。

そのメカニズムを簡単に言えば「走るほど視覚が勝つ」のではなく、「動き続けているほど視覚が勝る」というものでした。

この仕組みは一体どのようにして私たちの日常を支えているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- 脳が視覚と聴覚を切り替える理由

- なぜ脳は走ると目、止まると耳を信じるのか?

- 「動けば目」「止まれば耳」のルールは人間にもあるのか?

脳が視覚と聴覚を切り替える理由

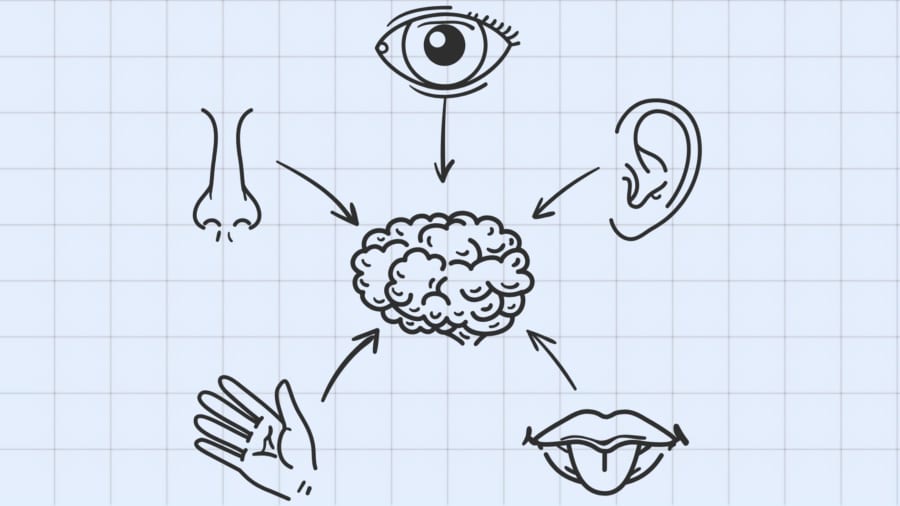

私たちは普段の生活の中で、目や耳などの複数の感覚を自然と使い分けながら周囲の情報を受け取っています。たとえば映画を見るときには、画面に映る映像と耳から入る音がごく自然に結びついて、一つの物語として頭に入ってきます。

反対に、騒がしい街を歩いているときには、たとえ多くの雑音が聞こえていても、目の前の信号や車、人など視覚的な情報に集中することが多いでしょう。

このように、私たちの脳は状況に応じて、「今どの感覚を信じるか」をうまく切り替えているのです。

心理学や神経科学の世界では、このような複数の感覚を同時に受け取ったとき、一方の感覚が判断を大きく支配する現象を「感覚の優位性」と呼んでいます。

これは簡単に言うと、「見る情報」と「聞く情報」が同時に入った場合、どちらかの情報を信じて判断を下すということです。