データに何らかの間違いがないかと繰り返し確認したほどでしたが、どれだけ調べても測定結果は変わりませんでした。

では、なぜ金はこのような高温でも溶けることなく、固体の構造を保つことができたのでしょうか?

この謎を解く鍵は、研究チームが用いた「超高速加熱」という特殊な方法にありました。

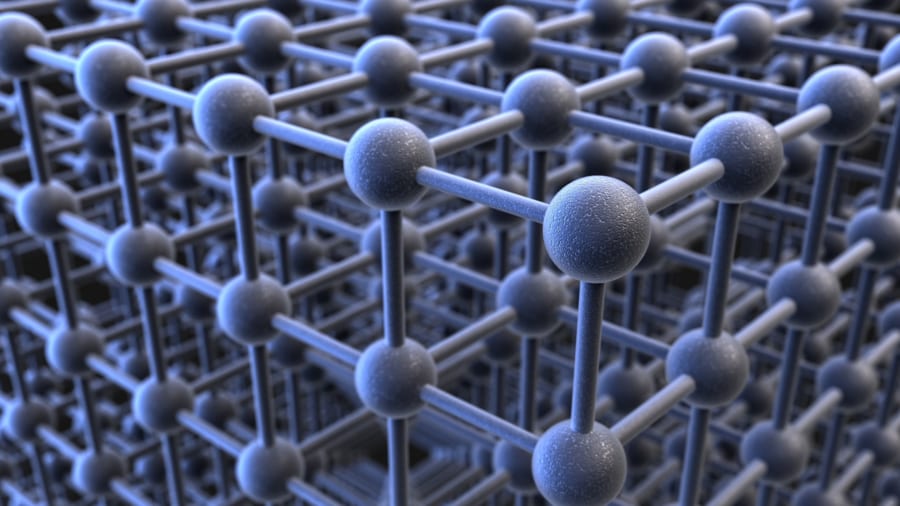

通常、固体が液体になる「融解」という現象は、原子が熱エネルギーを得て動き回り、互いの距離が広がっていくことで起こります。

これは原子が規則的に並んだ「結晶構造」が崩れることを意味しますが、その変化が起きるためには、ある程度の時間的余裕が必要です。

しかし今回は、あまりにも短時間で急激に熱エネルギーが加えられたため、原子が結晶構造を崩したり、互いの距離を広げる暇が全くありませんでした。

言い換えると、原子たちは非常に激しく振動したものの、結晶構造そのものはまるで時間が止まったかのように崩れず、そのため一時的に超高温のまま固体でいることが可能になったのです。

この結果は、一見すると物理の基本的な法則(特に熱力学の第二法則)に反しているように見えますが、実はそうではありません。

熱力学の第二法則とは、エントロピー(物質の乱雑さ)は常に増える方向に進むというものです。

今回の実験条件は、あくまで非常に短時間の特殊な状況であり、平衡状態(物質が安定した状態)とは大きく異なります。

したがって、ホワイト氏も明確に「熱力学第二法則に反したわけではありません」と述べています。

つまり、極めて短時間(今回の場合は約45フェムト秒)に限って言えば、「エントロピー破局」と呼ばれる崩壊現象を回避し、理論的な限界を超えることが可能であることを実証したというわけです。

では、この驚くべき発見はどのような意味を持つのでしょうか?

固体の「限界」を突破することに成功したこの実験は、物理学の常識をどのように変えることになるのでしょうか?

【まとめ】常識を超えた金の超加熱が世界をどう変えるか