箸墓古墳2020年10月筆者撮影

箸墓古墳はメディアなどで「卑弥呼の墓」と紹介されることが多いです。魏志倭人伝によると卑弥呼は247年頃に死んだとされます。卑弥呼の墓であれば、3世紀中頃ということになりますが、その根拠は意外と知られていないと思います。

箸墓が3世紀中頃から第3四半期の根拠としては、主に3つの説(国立歴史民俗博物館の炭素14年代、三角縁神獣鏡、中国鏡)が出されています。これらの説を僕が検証したところ、どれも不十分であることがわかりました。詳しくは僕のnoteで解説していますが、ここでは概略を紹介します。

炭素14年代(歴博)

歴博は炭素14年代測定により、箸墓の築造直後の年代は240~260年と発表しました(2009年発表、2011論文)。炭素14年代測定は、放射性炭素である炭素14が5730年で半減することを利用して、動植物の死んだ年代を推定します。

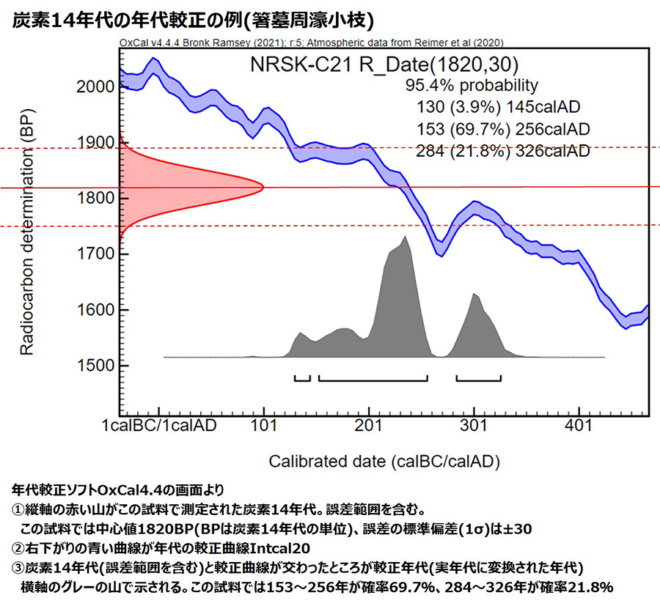

現段階で、箸墓の年代を表す最もいい試料(炭素を含む試料)は周濠下層から出土した小枝です。箸墓周濠小枝の炭素14年代を国際標準ソフトOxCalを使って実年代に変換すると、グラフのとおり、230年前後と300年前後に確率の高い山ができ、実年代を特定できません。

このような時は前後関係がわかる他の試料と組み合わせることによって、年代が絞り込めることがあります。このように事前確率に新しい条件を与えて事後確率に更新する手法をベイズ推定と言います。