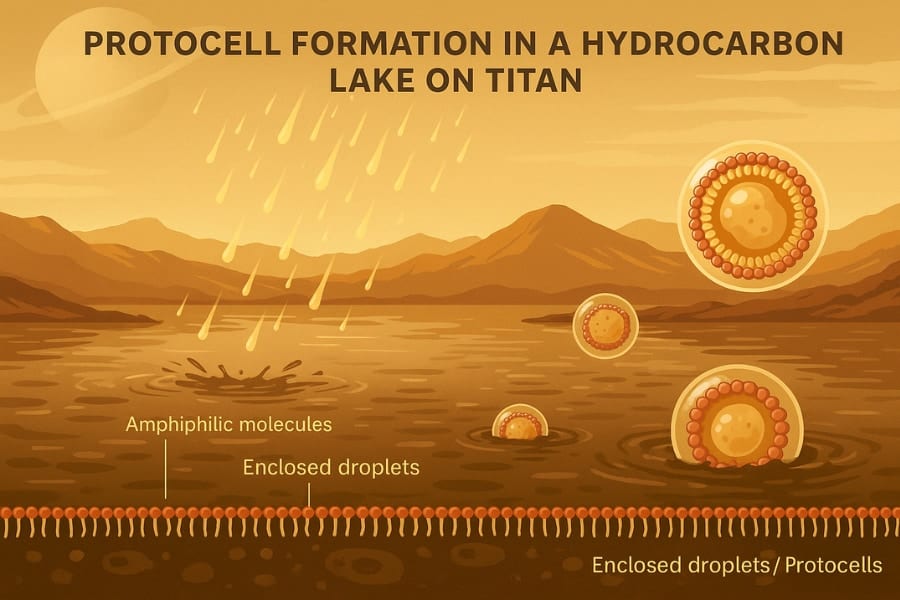

ニトリル化合物は両親媒性であり、さまざまな有機物を次々を集合させて、液体の水なしでも膜構造を作りやすい性質を持っているのです。

次に、こうした分子が集まって湖面に薄い層を形成し、そこに液体のしぶきが再びかかると、そのしぶきの粒がこの層で包まれ、空中に弾け飛びながら膜に包まれた微小な液滴(ミスト)となります。

これがさらにもう一度湖に浸ることで、液滴にはもう一層の膜が加わり、安定した二重層の構造が完成します。

この二重構造の小さな泡こそが、研究者たちが「ベシクル(小胞)」と呼ぶ”生命体の素”になる物質なのです。

ベシクルは、まるで石けんの泡のように、外側が脂質の膜、内側には液体を閉じ込めた構造をしています。

生命の細胞も、こうした膜に包まれた構造から進化してきたと考えられているため、ベシクルの形成は「生命の最初の一歩」とも言える重要な現象なのです。

ベシクルはやがて「原始細胞」へと進化する?

では、ただ泡のようなベシクルができたからといって、それがすぐに生命になるわけではありません。

ここから先の「進化」のシナリオが、今回の研究の核心です。

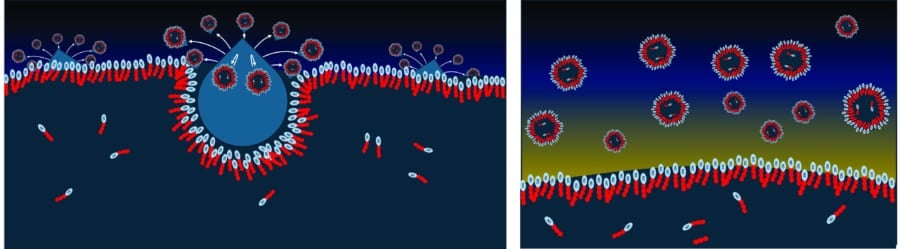

タイタンの湖には、先ほど言ったように、さまざまな種類のアンフィフィル(膜をつくる両親媒性の分子)が存在します。

そしてベシクルたちは、それらの中からより安定な分子を「取り込む」ことで、構造を強化していくのです。

つまり、「長持ちする泡」が生き残り、壊れやすい泡は消えていく――自然淘汰のような選別が起こるのです。

これにより、時間をかけて「安定した構造を持つベシクル」が選ばれていきます。