しかし、EMS静音重低音専用スピーカーも振動デバイスと同じくらいの満足度を示しました。

使い続けることで「慣れ」が生まれ、3回目の体験では、EMS方式のほうが振動方式よりもリズムを正確に感じる点で有意に高く、音と身体の一体感についても優位な傾向が見られました。

ただし、初回では方式間の差が小さいとは限らないため、慣れが鍵となります。

一方で、スピーカー方式については「もっとも没入感があったが、家庭では騒音が心配で使いにくい」といった声もあり、静かに使える音響技術の必要性があらためて感じられました。

興味深いことに、EMS静音重低音専用スピーカーについては、「使えば使うほど心地よくなる」という評価が多く見られました。

最初は、電気刺激で筋肉が震える感覚に少し戸惑う人もいましたが、繰り返し体験するうちに「刺激に慣れて心地よく感じるようになった」「音と身体が自然につながっているように感じるようになった」という意見が目立ちました。

実際、同じ参加者がこのデバイスを3回使ううちに、最初の体験よりも没入感や快適さがはっきりと高まっていました。

このような慣れによる効果は、統計的にも確認されています。

このことから、EMSを使った新しい音響体験は、人間の身体や感覚に十分に適応できる可能性があるとわかりました。

未来の音響は“身体がスピーカー”になる

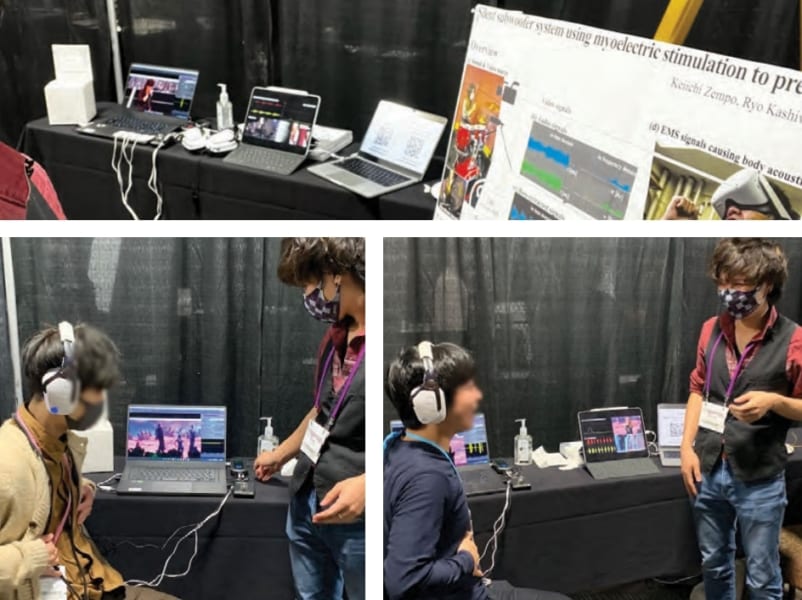

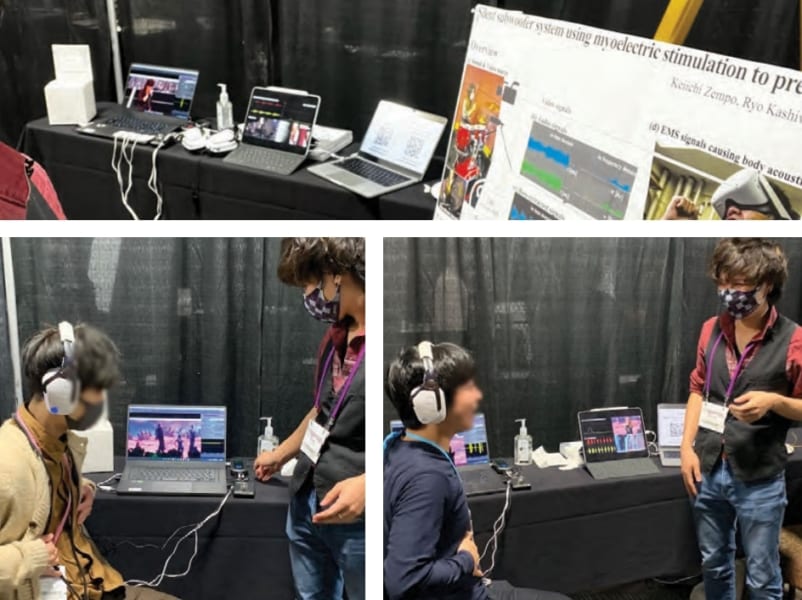

未来の音響は“身体がスピーカー”になる / 図9は、研究チームがこのシステムを実際に展示したときの様子を撮影した写真です。これは2022年に開かれた国際会議「UIST2022」でのデモンストレーションで、会場にブース形式で設置されました。 来場者は、自分のスマートフォンや音楽プレイヤーを持ち込んで、好きな音楽をその場で再生できました。その音楽の中から、システムが自動的に低音部分を抽出し、それをEMS信号に変換して、利用者のお腹に貼られたパッドを通して筋肉に送ります。 これにより、会場の中にいながら、自分の体の内側から重低音が響いてくるような、今までにない音楽体験を味わうことができました。写真には、実際にパッドを装着して、音に合わせた衝撃を受けている参加者の様子が写っています。 このデモでは、「普通のスピーカーでは味わえないリアルな感覚だった」「特に低音の立ち上がりが気持ちよかった」といった感想が多く寄せられました。このことから、この技術が今後、家庭での音楽鑑賞や映画・ゲームといったエンタメにも広く応用できる可能性があることが示されました。 Credit:Myoelectric Stimulation Silent Subwoofer Which Presents the Deep Bass-Induced Body-Sensory Acoustic Sensation

未来の音響は“身体がスピーカー”になる / 図9は、研究チームがこのシステムを実際に展示したときの様子を撮影した写真です。これは2022年に開かれた国際会議「UIST2022」でのデモンストレーションで、会場にブース形式で設置されました。 来場者は、自分のスマートフォンや音楽プレイヤーを持ち込んで、好きな音楽をその場で再生できました。その音楽の中から、システムが自動的に低音部分を抽出し、それをEMS信号に変換して、利用者のお腹に貼られたパッドを通して筋肉に送ります。 これにより、会場の中にいながら、自分の体の内側から重低音が響いてくるような、今までにない音楽体験を味わうことができました。写真には、実際にパッドを装着して、音に合わせた衝撃を受けている参加者の様子が写っています。 このデモでは、「普通のスピーカーでは味わえないリアルな感覚だった」「特に低音の立ち上がりが気持ちよかった」といった感想が多く寄せられました。このことから、この技術が今後、家庭での音楽鑑賞や映画・ゲームといったエンタメにも広く応用できる可能性があることが示されました。 Credit:Myoelectric Stimulation Silent Subwoofer Which Presents the Deep Bass-Induced Body-Sensory Acoustic Sensation