江戸時代は現代とは命の重さが異なっていたこともあり、仇討ちや無礼討ちといった行為も合法的に行われていました。

これらは時代劇でもよく取り上げられており、中には「忠臣蔵」のようにこれが主軸となっているものさえありますが、実際の仇討ちや無礼討ちは時代劇とはかなり異なっています。

果たして江戸時代の仇討ちや無礼討ちはどのようなものだったのでしょうか。

本記事では仇討ちや無礼討ちの手続きや実情について紹介していきます。

なおこの研究は、谷口眞子(2005)「実力行使からみた近世社会と法規範」早稲田大学文学学術院博士論文に詳細が書かれています。

目次

- 成功率数パーセントの仇討ち

- ほとんど行われなかった無礼討ち

成功率数パーセントの仇討ち

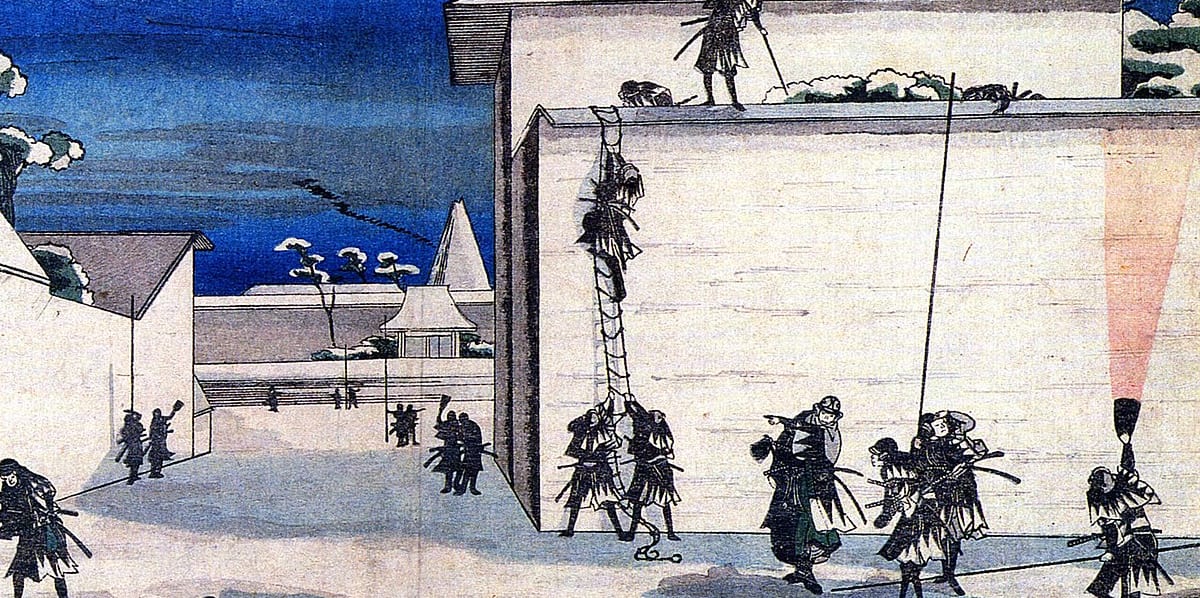

仇討ち(あだうち)は主君や直接の尊属(親や兄など)を殺害した者に対して、法に則って復讐を行うというものです。

江戸時代の殺人犯は通常、奉行所などといった司法機関にて裁きを受けることになっていました。

しかし江戸時代の捜査技術は現代と比べて未熟の上、幕藩体制もあって全国的な捜査を行う難易度も高く、犯人の正体がわかりながら身柄を拘束することができない事例が多々あったのです。

その為遺族が処罰を代行するという形で、仇討ちが行われていました。

似たようなことは日本だけでは無く、この時代なら世界中でよく見られますが、日本の特殊な点は単なる私刑ではなく法律上の制度として保障されていたことです。

そのため江戸時代に仇討ちを行う場合は、主君や奉行所から「仇討ちをする」という許可を貰ってから行う必要がありました。

しかし必ずしも許可を貰わなければ仇討ちをしてはいけないというわけではなく、無許可で仇討ちをしたとしても後の調査で正当性が認められれば事後承諾で許可されることもあったようです。