研究では無音という選択肢があるにもかかわらず、“Highly Detracting”(非常に気が散る)とラベルされた音楽をあえて選ぶ行為を、不利な条件を自ら設定するセルフ・ハンディキャッピング行動の一種とみなして評価を行いました。

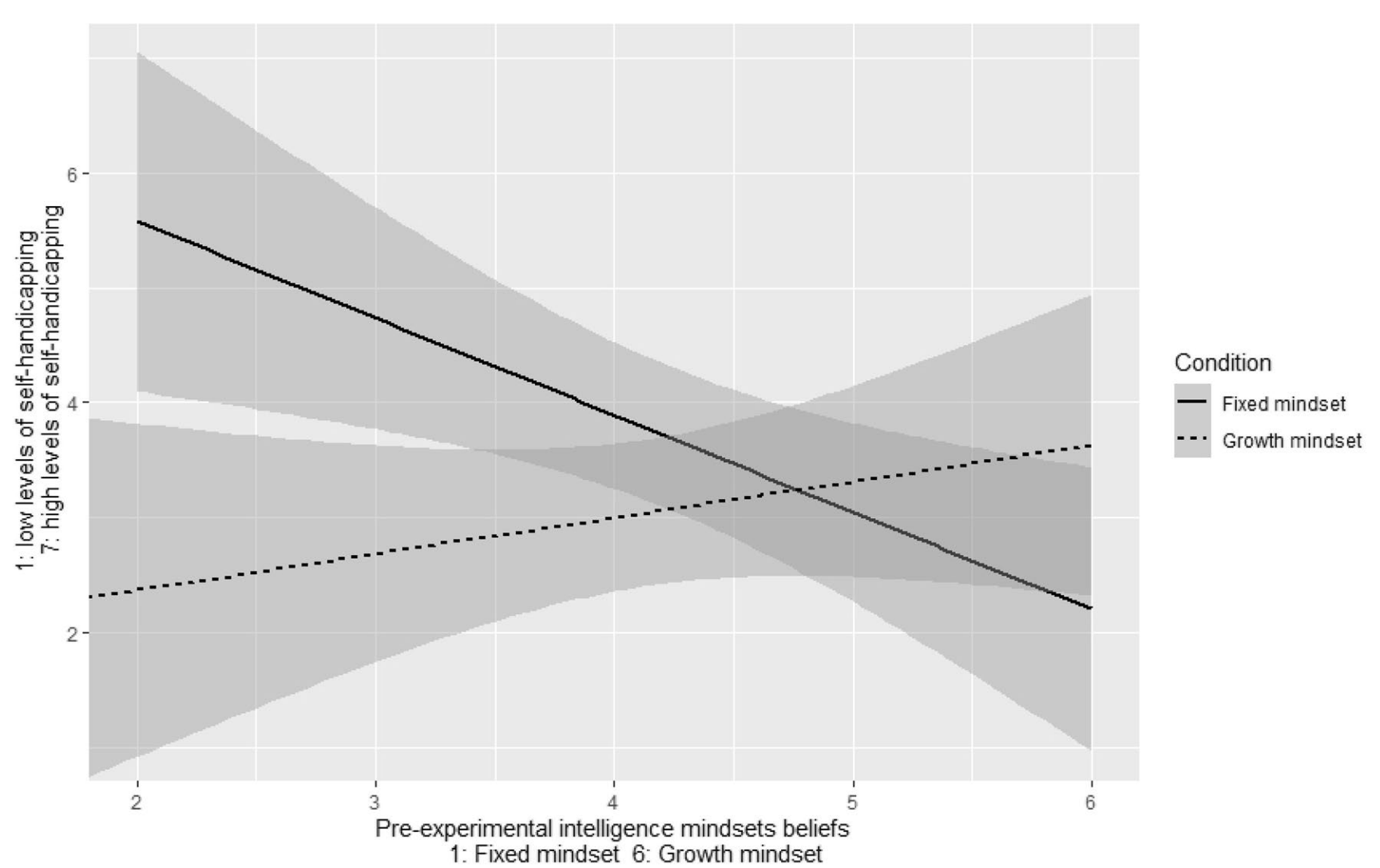

すると、あらかじめ「知能は生まれつき決まっている」と教えられた学生たちは、あえて不利な条件を選ぶ傾向が見られたのです。

そして「知能は努力次第で伸ばせる」と教えられた学生たちは、不利な条件を選ばず、できるだけ好条件で課題に取り組む傾向があったのです。

この研究が示したのは、「人は自分の能力に対してどんな信念を持っているか」が、努力の仕方だけでなく、失敗に対する向き合い方すら左右するということです。

とくに、「知能は固定されたもの」と信じている人ほど、自分の限界を試される状況で「不利な条件」をわざわざ選ぶという傾向は、「努力しても自分は変われない」と思っている人ほど、本気で課題に挑むことへの恐れが強いことを示しています。

そして重要なのは、このセルフ・ハンディキャッピング行動はやめれば成績が向上する人が多いという事実です。

本気を出せれば本当に伸びる「セルフ・ハンディキャッピングをやめる方法」

1998年のメタ分析(Zuckermanら)では、セルフ・ハンディキャッピングの頻度が高いほど、あらゆる課題においてパフォーマンスが落ちる傾向があると報告されています。

そして、ドイツ・エアランゲン=ニュルンベルク大学の心理学者シュヴィンガー博士らの研究では、この予防線を張る行動「セルフ・ハンディキャッピング」をやめると、パフォーマンスが上がるということも報告されているのです。