この結果を受けて、研究チームは次のように結論づけました。

今回の不思議な相関は「量子もつれ」によるものではなく、粒子の出どころが区別できない状態、つまり『識別不能性』が原因ではないかと考えたのです。

実際、論文の中でも「観測された相関は、量子もつれでは説明できず、識別不能性に起因している」と明言されています。

これにより、「量子のつながり=もつれ」とされてきた定説に対して、新たな可能性が提示されることとなりました。

見えない糸がなくても通じ合うなら「もつれ」とは何なのか?

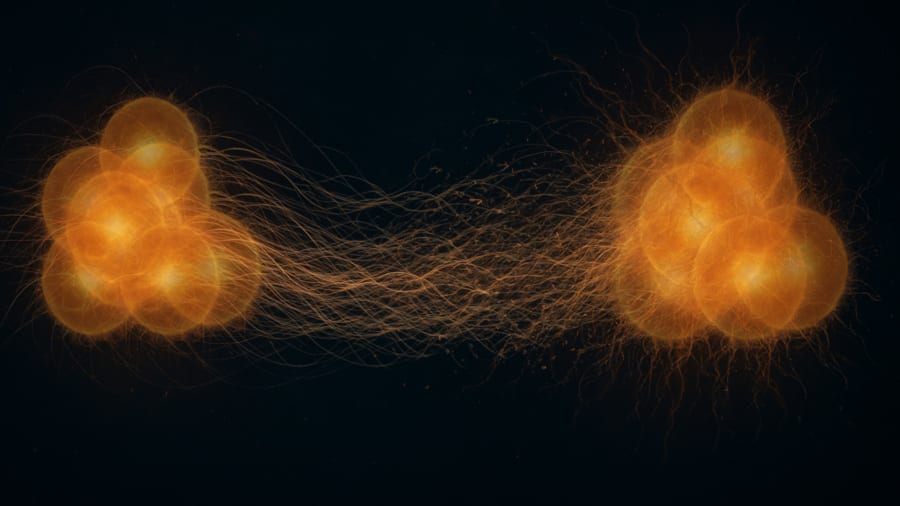

今回の研究で注目されたのは、量子もつれを使わずにベルの不等式を破るような相関(つながり)が観測されたという点です。

これまで、遠く離れた粒子が瞬時に影響しあうような現象は、「量子もつれ」と呼ばれるしくみによって説明されてきました。

この量子もつれは、まるで見えない糸のように粒子同士を結びつけると考えられていて、量子力学のなかでも特に神秘的で重要な存在とされてきたのです。

しかし今回の実験は、その「糸」がなくても、粒子どうしのあいだに不思議なつながりが生まれる可能性を示しました。

この発見は、「量子もつれがすべてではないかもしれない」という新しい見方につながります。

「そもそも、粒子が区別できないという性質そのものが、つながりを生み出す源になっているのではないか?」

――このような問いを、今回の研究は私たちに投げかけているのです。

研究チームはこの成果について、「量子相関と識別不能性の新たな関係を示し、これまで説明できなかった現象の起源に光を当てるものだ」と述べています。

【コラム】識別不能性が量子的通じ合いを作る仕組み

「識別不能性」という言葉は少し難しそうに聞こえますが、実は量子の世界の“魔法”を生み出す大切なキーワードです。では、この「識別不能性」がどのようにして量子の重ね合わせや相関を生むのでしょうか?論文の内容をもとに、できるだけやさしく解説します。まず今回の実験では、光の粒(光子)が4つの異なる場所(光源)から発生します。しかし実験装置を工夫することで、「この光子はどこから来たのか?」が誰にも分からないように設計されています。つまり、観測する人はもちろん、自然界のルールとしても、どの光子がどの光源から来たのかは「決まっていない」、もしくは「決められない」状況なのです。量子力学の面白いところは、『どの道を通ったか』が最初から決まっていない(決められない)場合、不思議な量子的な相関や干渉が起こることです。つまり、あえて量子的な状態を作ろうとしなくても、通り道がわからないだけで量子的な状態になってしまうのです。これが「識別不能性が量子的状態を作る」という現象です。さらに論文では、「これは従来の“もつれ(エンタングルメント)”とは違う現象」と強調しています。普通のもつれは「粒子どうしが直接絡み合う」のに対し、今回の現象は、『粒子がどの経路や光源から来たかが区別できない』という識別不能性そのものが、新しい量子的な相関を生み出していると説明されています。これが量子もつれなしでも、量子もつれ「のような」量子的通じ合いを起こしている仕組みと考えられます。極論すれば「わからないだけで勝手に量子の世界に行ってしまう」とも言えるでしょう。今回の発見は、「量子もつれだと思っていたことの一部は、実は『粒子が区別できない』ことでも説明できるかもしれない」と示唆しています。もしこの現象がもっと広く応用されるようになれば、「区別できなさ」を使った新しい量子技術が生まれるかもしれません。