つまり、「人がいるかどうか」と「人が作った構造物があるかどうか」を分けて考えたのです。

結果として、全体的には多くの動物が人間の痕跡を避ける傾向がありました。

道路やキャンプ場の周囲には近づかない個体が多く、これは「人間はリスク」として学習していることを示しています。

しかし2020年の公園閉鎖中、つまり人間の“気配”が消えたとき、一部の動物たちは明らかに行動を変えました。

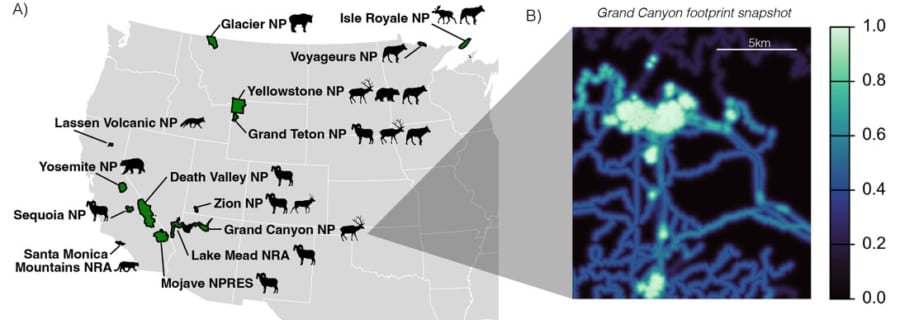

例えばヨセミテ国立公園では、普段は人間を避けていたクロクマが人のいない谷に下りてきて、豊富な自然の食料を求めて行動範囲を広げていたのです。

一方で、こうした反応を示さない動物もいました。

モハーヴェ砂漠のビッグホーン(別名:オオツノヒツジ)や、イエローストーンのオオカミは、公園が閉鎖されても人間の痕跡を避け続けていました。

つまり、人間がいなくなっても「その場所が危険だった」という記憶は、すぐには消えないというわけです。

「人間慣れ」と「危険回避」、個体差と生き残り戦略の多様性

興味深いのは、同じ種でも生息地や個体によって反応がまったく異なる点です。

たとえば、ザイオン国立公園に生息するミュールジカやエルク(ワピチ)は、人間のいるエリアを好む傾向がありました。

これは「人間がいる場所には捕食者が近寄らない」という“人間シールド効果”を活用していると考えられます。

要するに、うまく人間を利用して生き延びようとしているのです。

また、山岳地帯に暮らすシロイワヤギは、登山者の尿に含まれる塩分を求めて人の通るトレイル周辺に集まることもあります。

こうした例では、人間の存在が“資源”として認識されているともいえます。