また、一方で以前より一部のミドリムシが他の生物に寄生して生きていることも知られていました。

今回報告された種も寄生性のミドリムシですが、彼らが葉緑体を失った原因は、まさに寄生生活そのものにあると考えられます。

一般に寄生生活を長く続けていると、寄生生物はどんどん単純化し、持っていた機能を次々とパージしてしまうことが知られています。

葉緑体を使った光合成はとても便利なシステムですが、寄生生活では生存に必要な栄養を宿主から吸収することで生きていけます。

そのためわざわざ葉緑体を作ることに労力をかけるより、葉緑体を作らないで効率よく宿主から栄養を吸収する仕組みを進化させたほうが効率的になります。

こういった、元々の能力を「捨てる効率化」は限度がありません。

たとえば一部の寄生虫は「捨てる効率化」を極めた結果、体のパーツをどんどん失っていき、多細胞生物すらやめて単細胞化してしまったケースも報告されています。

単細胞へ”逆進化”中!?「呼吸しない」多細胞動物が初めて報告される

ミドリムシの場合は最初から単細胞なので、捨てる効率化は細胞内の葉緑体に対して起きたと考えられます。

しかし、そもそもどうして研究者たちは、寄生性のミドリムシの存在に気付けたのでしょうか?

以下では寄生性ミドリムシをめぐる100年にわたる歴史を紹介したいと思います。

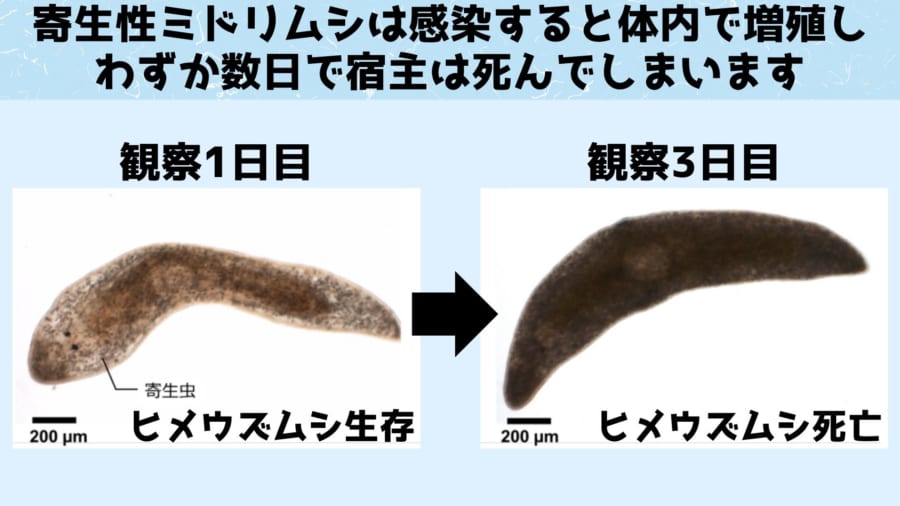

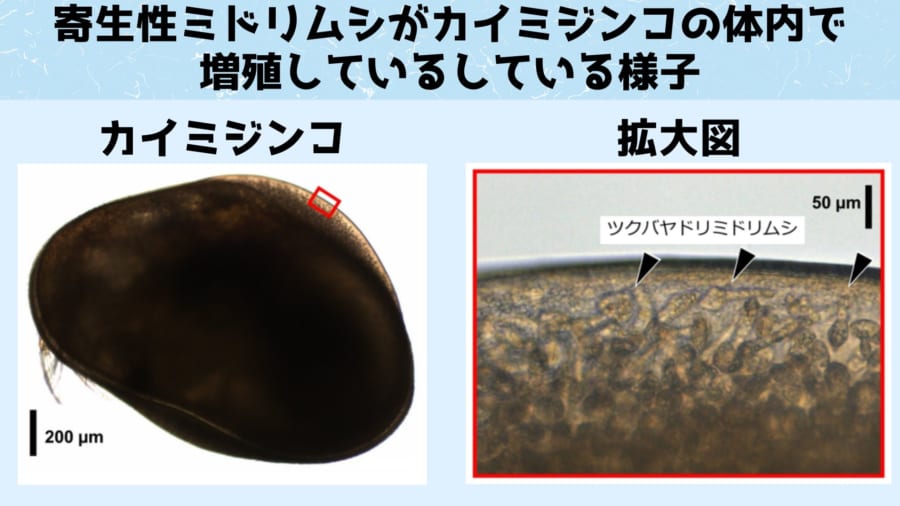

新種の寄生性ミドリムシは宿主を殺しながら増殖する

寄生性のミドリムシが発見されたのは今から100年ほど前であり、古くからその存在は知られていました。

ただ当時はDNA分析技術が未発達であり「ミドリムシ」の仲間とする分類も光学顕微鏡での観察によって得られた視覚的な特徴に依存していました。

そのため長い歴史とは裏腹に、これらの寄生性ミドリムシが本当にミドリムシの仲間なのか、その進化的起源はいかなるものなのか、どのような生態の生物なのか、などは未解明なままでした。