小学校や中学校の理科の授業で学んだ緑色の微生物、ミドリムシを覚えていますか?

その鮮やかな緑色は光合成を行うためで、日光と水、二酸化炭素を用いて酸素と栄養素を生成します。

しかし、そんな理科の授業で聞いたものとはまるで異なる生態のミドリムシが発見されました。

筑波大学は、2023年にミドリムシの仲間で、光合成の能力を失い水田の生物に寄生するようになった新種を発見、これを発見場所の筑波の名をとって「ツクバヤドリミドリムシ」と命名しました。

このミドリムシが内部で繁殖するとやがて寄生されていた動物たちは死んでしまい、内部から大量のミドリムシが飛び出してきます。

その様子は細胞に感染し、内部で増殖し、最後に表面を食い破って拡散するウイルスさながらです。

小学校の理科でおなじみのミドリムシは、いったいどんな経緯で「ダークサイド」に落ちてしまったのでしょうか?

研究内容の詳細は2023年8月に科学雑誌『Protist』にて掲載されました。

目次

- なぜ新種のミドリムシは葉緑体を失ったのか?

- 新種の寄生性ミドリムシは宿主を殺しながら増殖する

なぜ新種のミドリムシは葉緑体を失ったのか?

まず気になる問い、今回発見されたミドリムシは「なぜ光合成を捨てたのか?」から始めましょう。

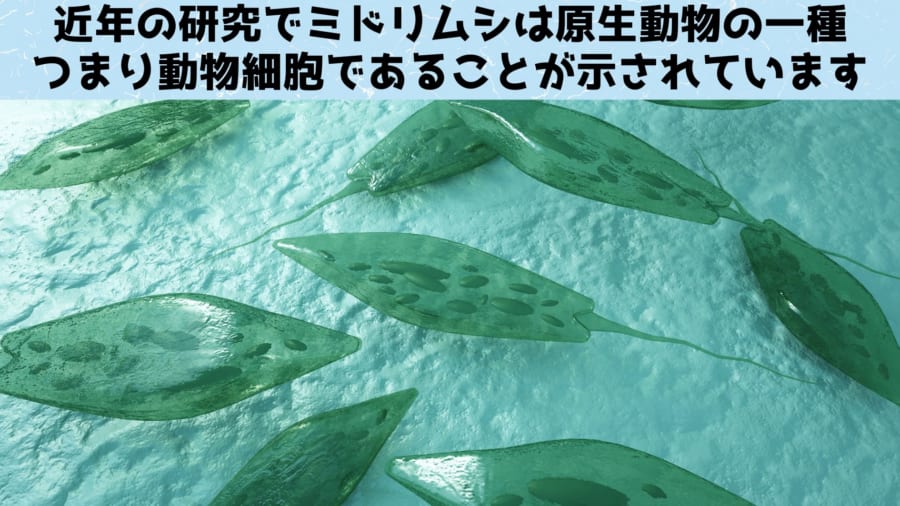

多くの人が知るように、一般的なミドリムシは光合成を行いながら泳ぐことができます。

動物プランクトンのように動き回りながらも、植物のように光合成もできるハイブリッドなミドリムシに対して、驚きを感じた人も少なくないでしょう。

このためミドリムシが「動物」なのか「植物」なのかという分類については、古くから多くの生物学者たちを悩ませてきました。

しかし近年の研究により、ミドリムシはもともと原生動物だったものが植物プランクトンを取り込んだったものだとわかっており、つまり「動物」の一種であると考えられています。