驚くことにヘイダルゾーンに至っても生物は存在し、最近の研究では、伊豆・小笠原海溝の水深8336mでシンカイクサウオの仲間が発見され話題となりました。

これはエベレストをひっくり返した深さに匹敵し、見つかった生物は「世界で最も深い海で生きる魚」として記録されています。

そんな中、研究チームは今回、水深の深さに応じて生物のあり方が変わるかどうかを調べることにしました。

その結果、深海生物の2つの陣営に分ける”見えないライン”が発見されたのです。

深海生物のあり方を変える「見えないライン」があった!

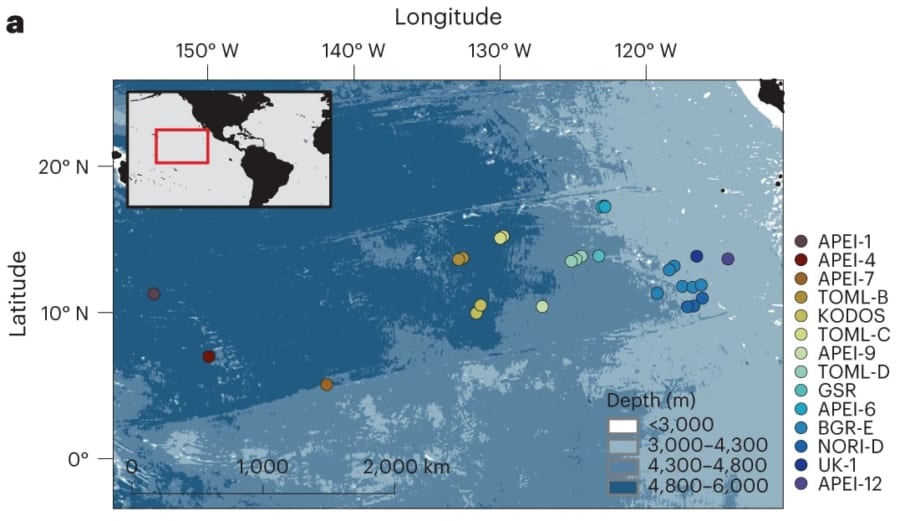

本研究では、深海用の無人探査ロボットを使って「クラリオン・クリッパートン海域(CCZ)」として知られる深海平原を調査しました。

CCZは、東太平洋のハワイ〜メキシコ近海の5000キロ以上にわたって東西に伸びる深海平原です。

深度は約3500〜6000メートルの間で、面積は約600万平方キロメートルに達します。

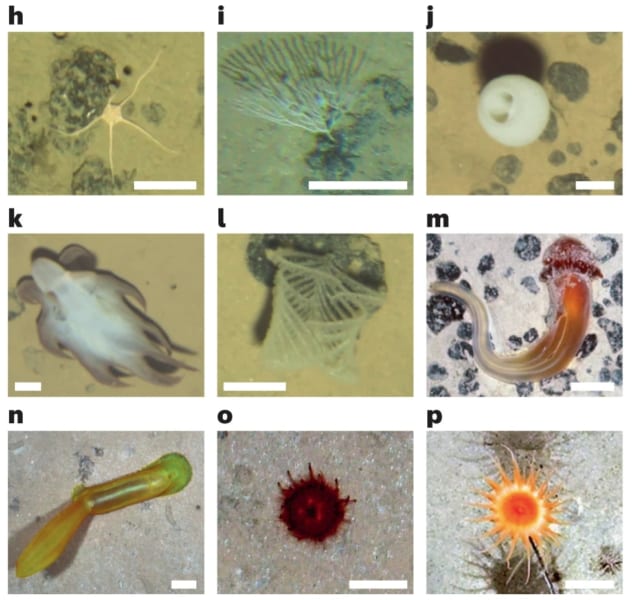

チームはこの海域で大規模な画像データを収集し、合計で411種類、5万匹以上の深海生物を撮影しました。

(ただし調査対象とした生物は体長10ミリ以上に限定しています)

そして見つかった生物を生息深度に合わせて分析した結果、ある深さを境に体のあり方が著しく変わることが判明しました。

水深3800〜4300メートルの層には、貝殻や硬い外骨格を持つ生物が密集しているのに対し、水深4800〜5300メートルの層にはナマコなどのグニャグニャした生物が支配的で、殻を持つ生物がほぼ存在しなかったのです。

その中間の層には、殻を持つ種と持たない種の両方が混在していました。