このような状況に対して、幕府は間引きを禁止したり、現代の政府も行っているような育児支援の給付金を支給するなどといった政策をとりましたが、あまり効果を上げることはできませんでした。

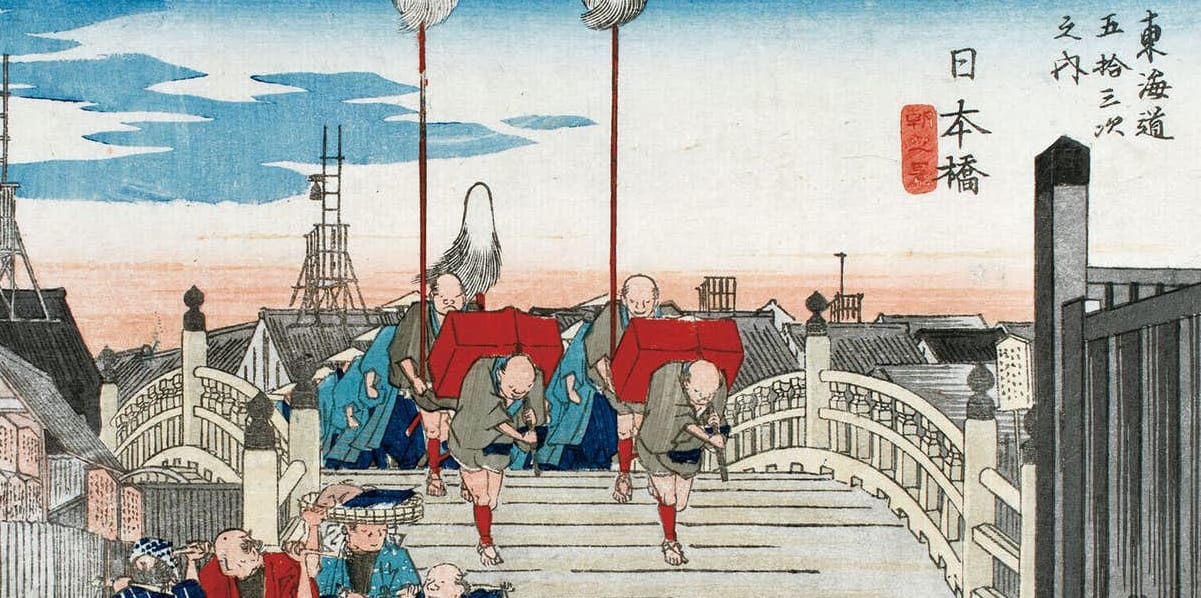

江戸も東京も人口のブラックホールだった

また江戸の人口は1721年時点で50万人であり、その内訳は男子32万人、女子17万人でした。

よって当時の江戸の男女比は概ね2:1であり、常軌を逸した性比であったことが窺えます。

なおこの常軌を逸した性比は時代が下るごとに緩和されていき、1843年には男女比は10:9にまで落ち着きましたが、江戸時代を通して江戸は男性過多の社会でした。

それによりそもそも男余りによって結婚できない人も多く、それ故多くの男性が独身として過ごすこととなったのです。

また日雇い労働などといった不安定な仕事についている男性も多く、現在と江戸時代とでは日雇い労働に対する価値観は大きく異なっていることを差し引いても、金銭的な理由で結婚に踏み出すことのできなかった人が多かったと考えられます。

なお江戸はこのような状況でしたが、農村部では皆婚状態が続きました。

とはいえ、これはあくまで農村に残ることのできた長男の話であり、「江戸時代の次男や三男は土地を相続することができないため、江戸などの都会へ出稼ぎに行くことを余儀なくされていた」という背景があるため、特に人口の増加に対してポジティブな要因ではありません。

なお、人口は明治時代に入ると再び増加をはじめ、1872年に3480万人であった日本の人口は、1936年に6925万人とほぼ倍になりました。

この人口増は複合的な要因が挙げられますが、明治政府により急速に日本の工業化が進み、新技術を取り入れることによって産業構造が大きく変わったことが大きな理由なのではないかと言われています。