しかも寿命が非常に短く(約1か月)、エピジェネティックな老化を研究するモデル生物として理想的な条件を満たしています。

さらにこのハチの幼虫は、一定の環境条件(低温・短日)にさらされることで「diapause」と呼ばれる発育停止状態(いわば昆虫の冬眠)に入ることが知られていました。

研究チームはこの休眠に着目し、「この一時停止状態が、その後の老化速度に影響を与えるのではないか?」という仮説を立てました。

そこで彼らは、以下のような実験を行いました。

キョウソヤドリコバチの母親を、低温かつ短い光周期(20℃、明8時間/暗16時間)で飼育しました。

その結果、生まれた幼虫が自発的に休眠に突入。

休眠中は4℃かつ完全な暗闇で3か月間保存されました。

その後、通常環境(25℃、光12時間/暗12時間)に戻して、成虫へと成長させました。

対照群として、休眠を経ない通常育成の個体も飼育。

これら2群の成虫について、老化速度や寿命、DNAメチル化の状態を比較しました。

幼虫期に休眠したハチは老化が遅くなり寿命が36%伸びる

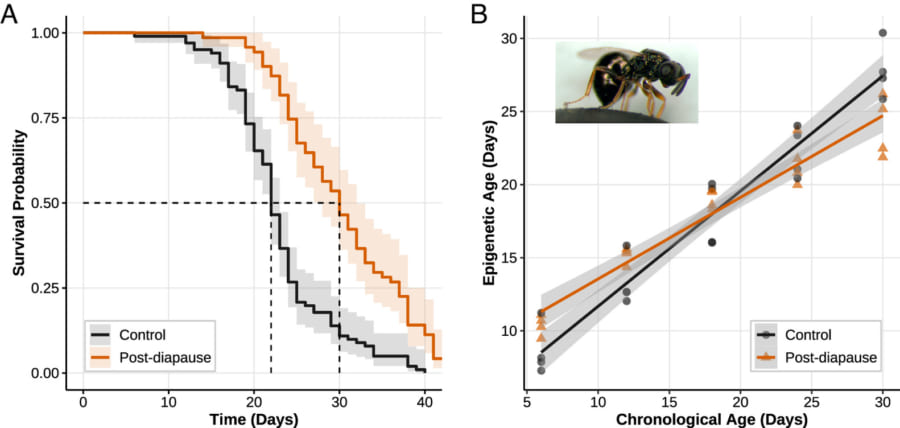

実験の結果、休眠を経験した個体は、寿命が平均で36%も長くなっていました。

対照群の成虫が平均22日で死ぬのに対し、ディアポーズ群は平均30日も生きたのです。

また、DNAメチル化を用いて構築されたエピジェネティック・クロックによる分析では、老化速度が、休眠を経験しなかった個体と比較して、成虫化後に約29%も遅く進行することが判明しました。

つまり、分子レベルでも「若い状態」が長く保たれていたのです。