歴史的に人は木を伐採し、無機質な建物を都市に増やしてきました。

しかし、それによって私たちは大気中の二酸化炭素(CO2)を増加させ、地球環境への負荷を高めてきたとも言えるでしょう。

そんな現代の課題に対し、チューリッヒ工科大学(ETHZ)が驚くべき研究成果を発表しました。

彼らが開発したのは、光合成を行いながらCO2を吸収・固定できる「生きた建築材料」です。

まるで植物のように“呼吸する”この素材は、未来の建築を根底から変える可能性を秘めています。

この研究成果は、2025年4月23日付の学術誌『Nature Communications』に掲載されました。

目次

- 二酸化炭素を貯蔵する「生きた建材」とは?

- 3mの柱が最大18kgの二酸化炭素を吸収!建築物が“呼吸”する未来へ

二酸化炭素を貯蔵する「生きた建材」とは?

建築と環境保全の両立は、近年大きな関心を集めています。

特に、建築業界が世界のCO2排出の大きな割合を占める中、構造物自体がCO2を吸収・貯蔵できる素材の開発は、持続可能な社会への鍵といえるでしょう。

ETHZの研究チームは、この課題に対して「生きた建築材料」という斬新なアプローチを試みました。

その中核にあるのが、シアノバクテリア(藍藻)という微生物です。

これは地球上で最も古い光合成生物の一つで、水と光とCO2さえあれば、有機物(バイオマス)を生成できます。

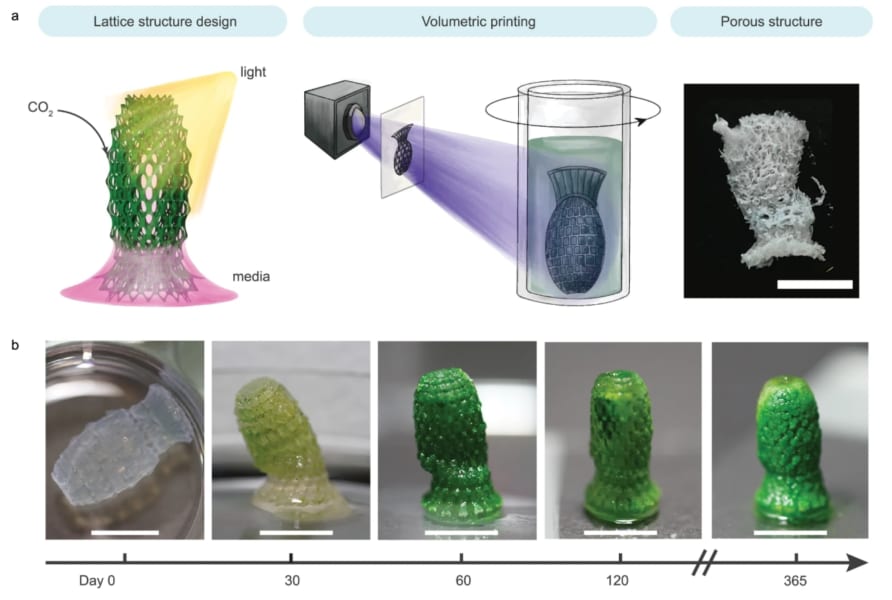

研究チームは、シアノバクテリアの一種を特殊なハイドロゲルの中に封じ込めることで、光・水・CO2・栄養が内部に届きやすく、細菌が生きたまま活動できる人工素材を構築しました。

この素材は3Dプリンターで成形が可能で、硬化後もゲルの中で細菌は生存し、光合成を続けます。