地球の表面の約7割を占める広大な海。果てしなく広がる青い海を見て、ふと「こんな広大な海に生息する魚たちは、きっとどこまでも行けるんだろうな」と感じます。しかし、実際には海にも<目には見えない壁>が存在しており、魚たちは広大な海を自由に冒険できるわけではないのです。そして、その<壁>は今、急速に壊れつつあります。

(アイキャッチ画像提供:PhotoAC)

「海」の特性とは?

そもそも魚たちがすむ海とはどのようなものでしょうか。

当たり前ですが、海には水があります。水には「密度が大きい」「粘性が大きい」「凝集力が大きい」「比熱が大きい」といった特徴があります。

比熱が大きいということは、陸地より水中の方が体温を奪われやすいということです。魚を含む水生生物たちの多くはこの水を直接体内に取り入れて呼吸する「えら呼吸」を行います。

すなわち、魚たちは水の特性に合った生き方をしなければならないということです。

塩分の影響を受ける魚たち

加えて、海には「塩分」が存在します。塩分は「PSU(Practical Salinity Unit)」という単位で表され、1PSU=0.1%です。

塩分は外洋では32~38PSU、沿岸では27~32PSUくらいの値になります。沿岸域では河川の流入などにより塩分は低くなります。当然、魚たちはこうした塩分の影響も強く受けます。

巨大な海水の流れ「海流」

さらに海水は同じ場所にずっと留まっていることはありません。海面上を風が吹く、また水温や塩分の違い(密度差)などから海水の移動が引き起こされます。

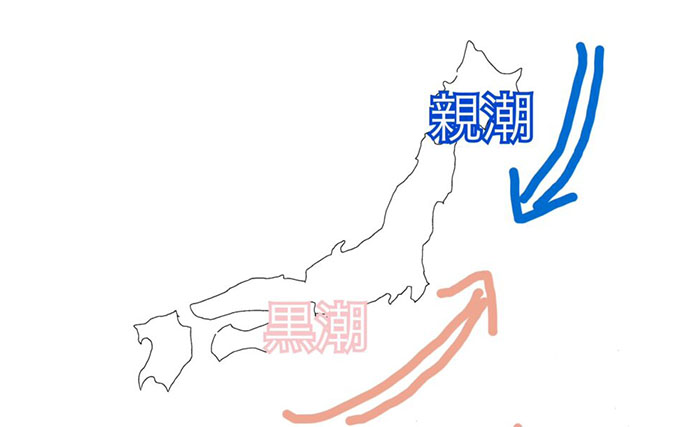

黒潮と親潮(提供:みのり)

黒潮と親潮(提供:みのり)日本でも、東シナ海方面から日本列島に沿って東へ流れる「黒潮(暖流)」、千島列島に沿って日本列島を南下する「親潮(寒流)」が有名です。

海には「壁」がある(提供:みのり)

海には「壁」がある(提供:みのり)魚たちは水の影響を強く受けるため、これらの海の特性が魚たちの移動を制限しています。魚たちがすむ海はこうした「壁」を作っており、複雑な構造をしているのです。