今回の研究を通じて研究者たちは、「少なくとも一組の適切な結合ユニタリー操作を選ぶことで、最初のもつれを完全になくしてしまわない限り、理論的には任意の多数のペアにもつれを順々に渡していける」という結論に達しました。

しかし、現実的に考えれば渡すもつれの量がどんどん微量になり、実用面では限界があることも事実です。

それでは、具体的な操作の仕方やどの程度まで現実的に実用可能かについて、研究者たちはどのように考察しているのでしょうか?

【まとめ】「もつれ分配」の登場で量子通信はどう変わる?

今回の研究によって、量子もつれという一見使い切りと思われていた貴重な資源が、「必要な分だけ取り出して順次分け与えることが可能である」という新しい可能性が示されました。

この結果は、量子もつれをまるで水や電気のような日常的な資源とみなし、柔軟に管理・活用するという画期的な考え方につながります。

これまでは、一度作った量子もつれは二者間で一回使ってしまうと再利用は困難で、量子通信や量子暗号などの実用的な応用を考える上で大きな制約となっていました。

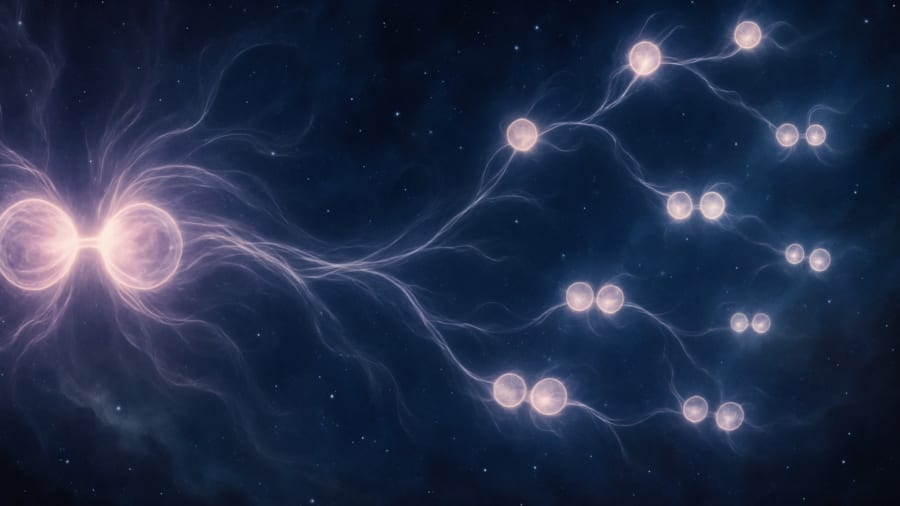

しかし、今回の研究成果が示した「もつれのリレー」というアイデアを応用すれば、限られた量子もつれをより効率的に使い回す道が開けるかもしれません。

例えば、量子通信では離れた地点間でもつれた粒子のペアを配送して利用する必要がありますが、高品質なもつれを遠距離間で作り配送するのは技術的に非常に難しく、高いコストがかかります。

そのため、もし量子通信ネットワークの拠点に一度高品質なもつれペアを準備しておき、それを必要に応じて小出しに分配できれば、通信の効率が格段に向上する可能性があります。

これはまるで銀行の預金口座のように、「量子もつれ」を一箇所に貯蔵しておき、必要になった利用者が順番に引き出して使うという仕組みに例えることもできます。