進化心理学とは、現代の私たちに共通して見られる心理的反応が過去の進化的圧力によって形成されたことを提示する学問です。

こうした心理的反応は人類の進化にとって有利に働いたからこそ、子孫にも受け継がれていきます。

例えば、高いところが怖いとか、閉所が苦手という心理反応は、高所や閉所を避けることが生存に有利に働くことから人間に備わったと考えられるのです。

では、トライポフォビアを持つことはどんな役に立ったのでしょうか?

それを説明する仮説として、ティエボー氏らは2つの説を提示しました。

「危険動物仮説(dangerous animal hypothesis)」と「皮膚病回避仮説(skin disease-avoidance hypothesis)」です。

集合体恐怖症は「危険動物」と「皮膚病」を避けるための進化

まずは1つ目の「危険動物仮説」です。

これは人々の生存を脅かす危険性のある動物を避けるためにトライポフォビアが形成されたとする仮説です。

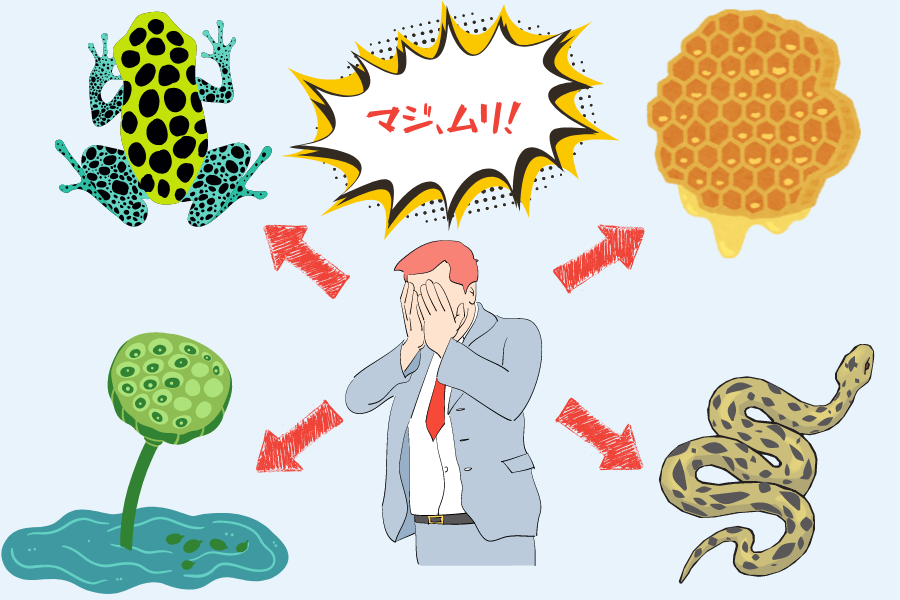

例えば、ヘビの模様やクモの目の数、ヒョウモンダコやドクガエルに見られる斑点模様のように、毒を持つ生物はしばしば斑点の集合体のようなパターンを持っています。

もし何の嫌悪感もなく、これらの生物に近づいてしまうと、毒を食らってしまうリスクが相当あります。

しかしながらトライポフォビアを持っていれば、目や斑点の集合体を見るだけで嫌悪感を起こすので、自然と有毒生物から距離を置けるというわけです。

実際に、危険動物仮説を支持する証拠も見つかっています。

過去の研究で、有毒生物に見られる集合体模様を被験者に見てもらったところ、驚異を感じる視覚情報の処理にかかわる神経反応が増加したことが確認されたのです。

これは集合体への嫌悪感が私たちの神経回路に深く埋め込まれており、有毒生物の回避に役立っていることを示唆しています。