そこで今回の研究では、日本全国の交通事故による心停止を調査し、地域間の生存率の差がどれくらいあるのか、そしてその差がどんな地域の要因から生じているのかを明らかにすることを目指しました。

交通事故による心停止患者の「助かる・助からない」を決めていた、本当の原因は一体何だったのでしょうか?

交通事故後の生存率、あなたの県は大丈夫?

生存率の地域差を生み出していた本当の原因とは、一体何だったのでしょうか?

この答えを得るために、研究者たちはまず日本全国を対象とした大規模な調査を行いました。

使用したのは総務省消防庁が管理している、日本全国の救急搬送の記録を収めたデータベースです。

このデータベースには、事故が起きた日時、場所、救急隊が現場に到着した時間、患者が病院に到着した時間など、救急搬送に関する詳細な情報が記録されています。

研究者たちはその中から、2018年から2022年の5年間に全国で起きた交通事故による院外心停止の患者、合計9,525件を対象に調査しました。

次に、これらの患者のその後の状態を追跡して、「事故から1か月後に患者が生存していた割合」を計算しました。

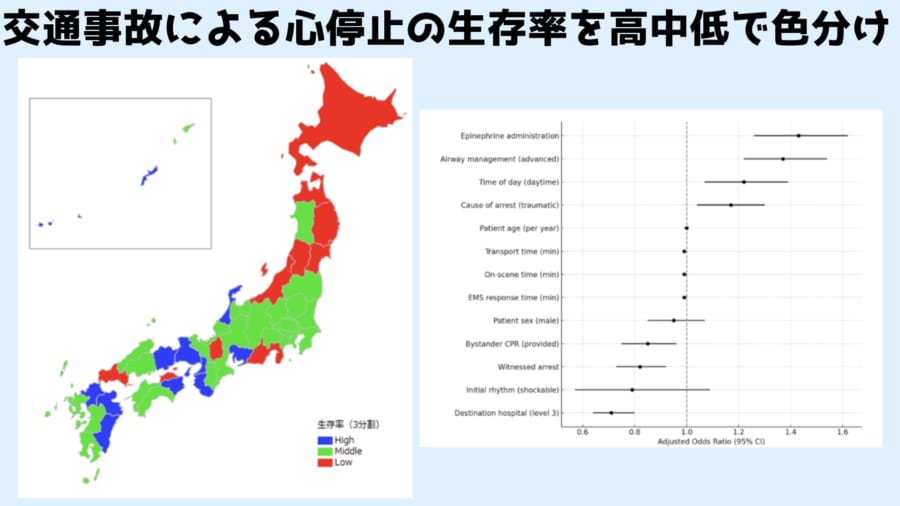

そして、この1か月後の生存率を日本の47都道府県ごとに分けて比較し、各都道府県でどれほど違いがあるのかを明らかにしようとしたのです。

すると、驚くべき事実が明らかになりました。

最も生存率が低い都道府県では、調査した5年間の期間中に交通事故による心停止となった患者のうち、事故後1ヶ月を経過しても生存していたケースが全くありませんでした。

つまり生存率0%です。

一方、最も生存率が高かった都道府県では、同様の患者の約10人に1人(約10.9%)が1ヶ月後も生存していました。

【コラム】なぜ交通事故による心停止は助かりにくいのか?