10年間、半年に1度の「合宿」を続けてきた理由

千葉道場が他のベンチャーキャピタルと一線を画す最大の特徴は、「コミュニティを母体とした、千葉道場コミュニティのためのベンチャーキャピタル」であること。その実態はどのようなものなのか。ジェネラル・パートナーの石井氏は、こう語る。

「スタートアップを志す起業家には特有の悩みがあり、それを起業家同士で本音で話せる場というのは、当時はもちろん、今でも非常に貴重な存在だと思っています」

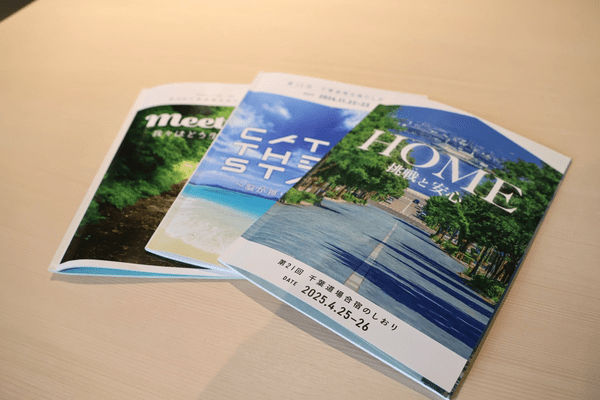

起業家の視野を広げ、視座を上げることを目的とした、“起業家による起業家のための起業家のコミュニティ”。その象徴として、千葉道場は半年に一度、起業家たちが泊まり込みで語り合う“合宿”を開催してきた。参加できるのは、千葉道場ファンドの投資先企業の代表取締役のみ。ある種、秘密結社のような場でもある。

初回はわずか7社の参加だったが、現在では100社を超える起業家たちが集い、熱い議論と率直な意見交換が交わされている。なかでも合宿の一つの目玉となっているのが、各社の失敗を乗り越えた成功談を語る「しくじり先生」だ。ときには会社を清算することになった起業家やM&A(合併・買収)を選択した起業家が、その背景を赤裸々に語る場面も珍しくない。

「起業家にとっては、過去うまくいかなかった実体験は最も語りたくない話の一つです。でも、それをあえて共有する。『明日は我が身』という思いで、皆が真剣に聞き、共感し、挑戦を称えるんです」(千葉氏)

千葉道場では、合宿とは別に“スナック吐露”と呼ばれる少人数の懇親会が開かれる。マグロのトロを囲みながら、起業家たちが「いま、本当に困っていること」を“吐露”する時間だ。時には泣き、笑い、悩みを共有する。そんなエモーショナルなやり取りが、起業家たちの絆をより一層、強固なものにしている。

VCが支援するのではなく、共に育つ“仲間”である

千葉道場の支援スタイルは、従来のベンチャーキャピタルにおける「ハンズオン」とは一線を画している。「起業家のサポートを投資家が主導する」のではなく、「起業家コミュニティを裏方として支える」という姿勢が一貫しているのだ。コミュニティマネージャーを雇うことはなく、ジェネラル・パートナー自らがコミュニティの運営を担う。まさに、「千葉道場はVCにコミュニティマネージャーがいるのではなく、コミュニティにVCマネージャーがいる」という状態である。

千葉道場合宿の運営の要となっているのが、毎回5名が選ばれる“幹事”制度だ。彼らが半年間かけて、合宿のテーマや構成を練り上げる。幹事の選出は、ジェネラル・パートナーである石井氏と廣田航輝氏が担当し、選ばれたメンバーには信頼をもって全てを任せる。この運営スタイルにこそ、コミュニティとしての本気度が表れており、彼らが「私たちはファンドではなく、“コミュニティのためのファーム”だ」と語る所以でもある。

千葉道場ファンドの投資先には、特定の業種やテーマの制限はない。では、どのような観点で投資先を選んでいるのか。特徴的なのは、「千葉道場コミュニティのカルチャーフィット」が投資基準の中核をなしている点だ。これはもはや“起業家への投資”というより、“社員採用”に近い考え方である。

カルチャーに合う起業家とは、どんな人物か──。その問いに返ってきたのは、「赤ちょうちんがあるような安い居酒屋で深夜までディープに事業の話をしているタイプ」「『こういう社会を作りたい』という強い思いがある人」「今コミュニティにいる起業家たちと切磋琢磨できる関係を築けそうな人」といった答えだった。マーケットのトレンドよりも、起業家個人の原体験や熱量を重視している。廣田氏は「起業家の作りたい未来に共感し、自分が入社したいほどに支援したいと思う会社に投資をしている、という感覚なんです」と話す。

たとえば、ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemoleの場合、創業者の澤村直道氏の人柄や考え方に共感し、「千葉道場で先を行く経営者たちから学ぶことで、必ずいい会社になる」(石井氏)と確信し、シード期からの投資を決めた。

千葉道場ファンドのファンドサイズは最大60億円と上限を設けており、現在の運用資産残高は約180億円ほどだ。ベンチャーキャピタル業界ではファンドサイズを拡大すれば、組織の拡大も必要になる。千葉氏は、個人として68ファンド(2025年7月時点)にLP出資した経験を踏まえ、「現在の組織体制を維持したまま、投資戦略──すなわち“型”──を崩さず、千葉道場コミュニティを支えるための千葉道場ファンドのパフォーマンスの再現性を最大化できるのは現状最大60億円だ」と結論づけたという。支援する起業家の数をあえて限定し、一人ひとりに深く向き合う。それこそが、20年、30年と千葉道場コミュニティを支え続ける持続可能なファンドをつくる“型”なのだ。

さらに興味深いのは、“千葉道場コミュニティの参加のシード・アーリー投資”だけでなく“上場マーケットの送出のためのレイター投資”も行うという点である。シード・アーリー期に投資した企業がレイター期に差し掛かったとき、「上場マーケットへの送出投資」として再び出資するのだという。いわば“推しの卒業”を祝うようなスタンスで、その企業を誰よりもよく知る千葉道場ファンドが、真っ先に投資を申し出る。これは新たな投資家を呼び込む“呼び水”の役割も果たしている。