●この記事のポイント ・「千葉道場ファンド」は、極めて異色のベンチャーキャピタル(VC)である。その成り立ちもユニークだが、投資先への伴走形態や投資の出口に対するスタンスも、既存のVCとは大きく異なる。 ・あくまでも投資家たちの相互支援のコミュニティーという側面が強い。それだけに、一生涯を共にしようという強い絆が根底にある。

2015年、たった7人の起業家が集まり始まった勉強会が、いまや約100社の起業家が参加する日本有数の“コミュニティ・ベンチャーキャピタル”へと進化を遂げた。

起業家による、起業家のための、起業家のコミュニティーー、それが千葉道場である。

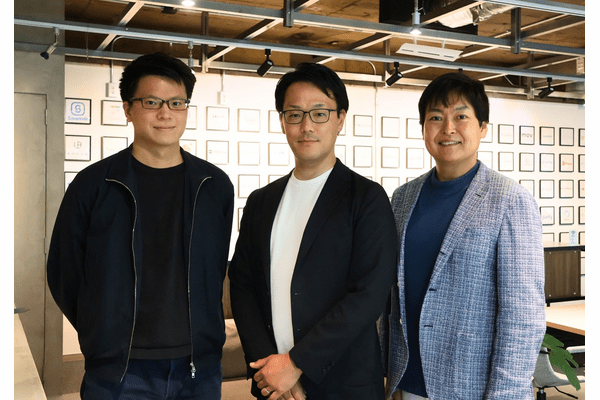

「Catch the star(星をつかめ)」を合言葉に、年2回の“合宿”では、ときに涙し、失敗を語りながらも、熱く未来を語る起業家たちの姿がある。本稿では、創設から10年を迎えた千葉道場ファンドの軌跡と哲学、そしてスタートアップ市場に対する提言を、3人のジェネラル・パートナーの言葉から紐解く。

目次

- 起業家の悩みから生まれた、伝説の「道場」

- 10年間、半年に1度の「合宿」を続けてきた理由

- VCが支援するのではなく、共に育つ“仲間”である

- 投資の出口より「起業家の人生」を見つめる

- セカンダリー市場への提言と、文化を変える覚悟

起業家の悩みから生まれた、伝説の「道場」

「千葉道場」と聞くと、坂本龍馬が剣術を学んだ北辰一刀流の桶町千葉道場を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、スタートアップの起業家に聞けば、「『千葉道場』とは起業家コミュニティのことだ」と答える人も少なくないのではないだろうか。

この「千葉道場」は、コロプラ副社長を務めた千葉功太郎氏が10年前に運営を始めた起業家コミュニティであり、そこから生まれたのが、コミュニティ発のベンチャーキャピタル「千葉道場ファンド」だ。通常のVCと異なり、先にコミュニティがあり、そこからファンドが生まれたというユニークな成り立ちを持つ。

「せっかく思いがあって起業したなら、とにかく大きい会社を目指そう」ーー、千葉氏は同コミュニティの象徴的な活動である“合宿”の場で、こう語り続けてきた。

実際、千葉道場のコミュニティからは6社がIPO(株式公開)を果たし、そのうち3社は、時価総額が一時1000億円を超える水準に達した。これは偶然ではない。「Catch the star」というミッションを掲げ、目指す場所は山の頂上ではなく、“星をつかめる高さ”であるという価値観が、参加者全員の意識を変えてきた結果である。

千葉道場ファンドのルーツは2015年に開催された「千葉道場研修会」までさかのぼる。当時はスタートアップのノウハウや情報は2025年現在よりも情報が乏しく、資金調達や採用、マネジメントも手探りだった起業家たちが、当時コロプラ副社長としてエンジェル投資を行っていた千葉氏に「勉強会を開催してほしい」と声をかけたのが始まりだった。

現在同ファンドのジェネラル・パートナーを務める石井貴基氏も、当時千葉氏からエンジェル投資を受けており、この「千葉道場研修会」の初期メンバーの一人だった。「千葉道場」というネーミングは、千葉氏の名字と、坂本龍馬ゆかりの千葉道場にちなんで付けられたが、本人は「そもそも名前が恥ずかしいし、運営も大変そうなのでやめたい」と、当初は乗り気ではなかったという。

それから10年。初回から参加したスペースマーケット社長の重松大輔氏はIPOを果たした。また、令和トラベルの篠塚孝哉氏や、VELVETTの原田大作氏のように、2度目の起業をしているメンバーもいる。当初は、千葉氏の投資先の起業家が集まるクローズドなコミュニティだったが、継続的にコミュニティを支援し、スタートアップへ投資する体制を整えるため、外部投資家を集めて2019年に千葉道場コミュニティ内に千葉道場ファンドを組成。現在も、コミュニティを母体とする稀有なベンチャーキャピタルとして活動を続けている。