ウクライナ情勢を見て、国家財政の負担を度外視して(体系的な経済政策もないまま)日本の防衛費を倍増させるという姿勢は、小泉氏や安倍氏の日米同盟強化と国内経済改革を組み合わせる路線とは、似て非なるものだったと言わざるを得ない。

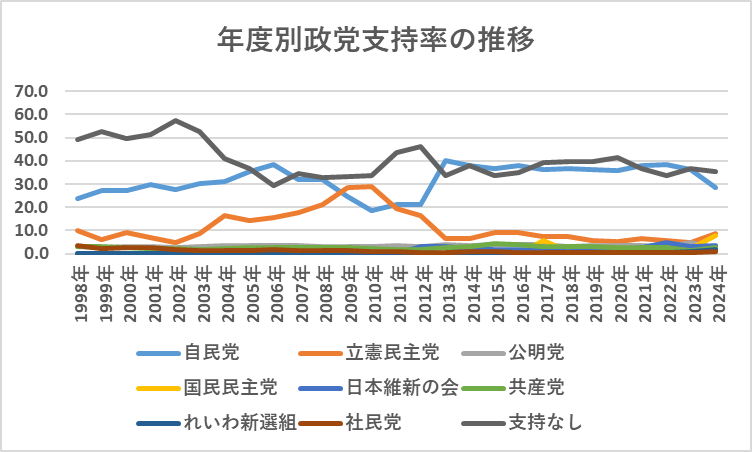

このようにして見ると、冷戦終焉以降、自民党の支持率は3割未満であるのが基調であり、しかも冷戦時代からの支持者の高齢化とともにさらに減少していくのが、基本傾向であると言うことができる。

支持率を復活させたカンフル剤的な効果を持った、小泉氏と安倍氏の内閣の時代が、むしろ例外的だったとも言える。二人に共通するパターンは、日米同盟の強化を通じた外交政策の「安心感」に、停滞する国内社会を「改革」するという路線の組み合わせだった。

現在、前者は非常に厳しい。アメリカは、大々的な対テロ戦争を行っているわけでも、日本の法制度に大きな不満を持っているわけでもない。また、アメリカの相対的国力が低下しており、余裕がない。ところが日本にも余裕がない。アメリカから見た日本の魅力も低下した。同盟関係の強化は、積み上げる余地があまりないと言える。

防衛費の対GDP比を2倍にする、3.5倍にする、5倍にするといった政策を続けていくとして、国力の増強が図られるわけではなく、支持率が向上するはずもない。せいぜいやむをえず、どこかで本当に有事を作り出して危機を演出して、積み上げた防衛費で政権担当者の支持率回復を狙う、という不健康な未来図があるくらいだろう。

国内社会の「改革」についても、手詰まり感が大きい。あらゆる問題が肥大化して累積している。天才政治家が、わかりやすい政策の導入を通じて、画期的な政策を出すことを約束できるような状況ではないことは、皆わかっている。とはいえ老舗の政党の(高齢者に配慮した)小手先の政策を続けていても、未来が切り開かれないだろうことも確かだと思われる。やむをえず、イメージ先行であっても閉塞感の打破を誰かに期待せざるを得ない。