さらにこの1.633という比率は、「テンセグリティ理論(張力と圧縮のバランス構造)」や「ベクトル平衡体(立方八面体)」とも関係しています。

テンセグリティは、「張力(引っ張る力)」と「圧縮(押す力)」がバランスよく組み合わさることで、最小の材料で最大の安定性を得る構造原理であり、この構造の中にも1.633という比率が現れます。

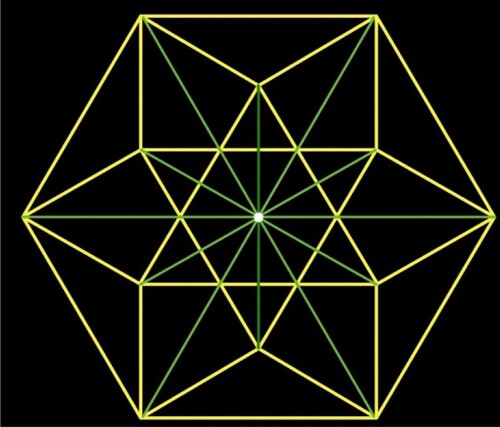

ベクトル平衡体は、完璧に均衡の取れた立体構造であり、すべてのエッジ(辺)の長さが等しく、中心からの距離も均等であり、力が全方向に等しく分散することができます。

この構造体にも1.633という比率が関わっています。

つまり、ダ・ヴィンチが描いた「人体図」は、ただの美しいデッサンではありません。

それは自然界に存在する“最適構造”の設計図であり、人間の体が自然の美しき原理に従ってできていることを示す、科学的にも正確な図だったのです。

そして驚くべきことに、彼はそれを16世紀にしてすでに理解していたのです。

ダ・ヴィンチが見ていたのは、単なる人体の形ではなく、「自然の数学」だったのかもしれません。

500年前の天才が直感した「人間の中に秘められた数学の美しさ」。

彼は絵筆ではなく、正三角形と円と正方形という幾何学の道具を使って、“人間とは何か”という謎に迫っていたのです。

全ての画像を見る

参考文献

Dentist may have solved 500-year-old mystery in da Vinci’s iconic Vitruvian Man

https://phys.org/news/2025-07-dentist-year-mystery-da-vinci.html

Dentist solves centuries-old secret maths puzzle in famous Leonardo Da Vinci drawing

https://www.gbnews.com/news/leonardo-da-vinci-painting-puzzle-solved-drawing-dentist