お酒を飲んで直ぐに真っ赤になる人が弱いのは予測できますが、一定量を超えるまで平然としている人、さらに本当に強い人などさまざまです。

このような違いは従来の単純な2分法では十分にくみ取れているとは言えません。

そこで今回の研究グループは、静脈から一定量のアルコールを直接投与し、参加者全員が同じ条件でアルコールを摂取した場合、どのような症状が現れるかを細かく調べ、複数の遺伝子との関連性を調べることにしました。

遺伝子の違いは単なるお酒の強弱意外に何を隠していたのでしょうか?

日本人は「お酒に弱い」の先にあった3つのタイプ

遺伝子の違いは単なるお酒の強弱意外に何を隠していたの?

この謎を解明するために研究者たちはまず、20歳代の健康な日本人男女429名を対象として集めました。

研究では、体質による吸収や代謝速度の差を排除するため、参加者全員に同じ量のアルコールを飲ませる代わりに、静脈から直接アルコールを一定量注入するという方法を採用しました。

こうすることで、誰もが全く同じ濃度のアルコールを体内に保つことができるのです。

参加者たちはアルコール投与後、「体がしびれる」「眠くなる」「気分が高まる」といった酔い特有の症状がどの程度出たかをアンケート形式で記録しました。

すると驚いたことに、同じ量のアルコールを摂取したにもかかわらず、人によって酔いの強さや感じ方に明確な差が現れたのです。

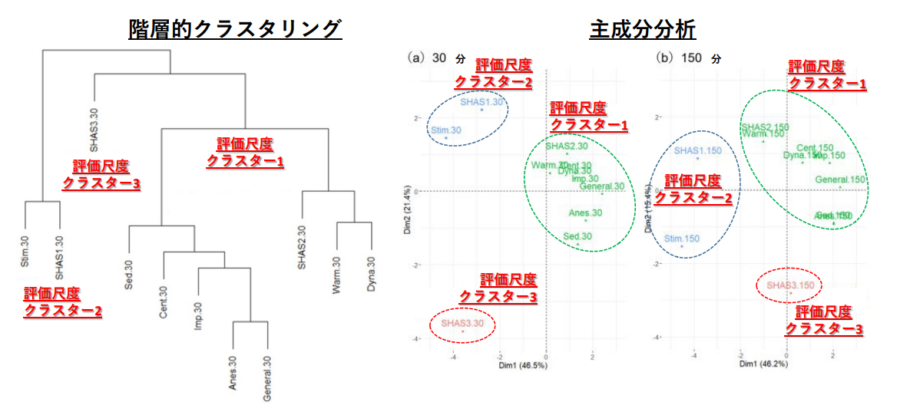

さらに詳しく分析したところ、「非常に強く酔うタイプ(タイプ1)」、「最初はそれほど酔わないが徐々に症状が現れるタイプ(タイプ2)」、「なかなか酔わないタイプ(タイプ3)」という、特徴の異なる3つのグループに分類できることが分かりました。